与营养餐相比,音体美教育的缺失似乎显得不那么迫在眉睫,这样的逻辑并不错。 然而,换一个角度的话,或许能逼视出这种逻辑的不足:与物质匮乏相比,心灵缺乏滋养, 难道不是一个至少同样重要的问题?我们有理由呼吁:各种慈善努力,无论官方或民间,务请聚焦贫困地区音体美的匮乏。

从这段文字推出的错误结论是:

营养餐和音体美教育同为贫困地区学生所需要

贫困地区的音体美教育匮乏

作者认为营养餐比音体美教育更亟需

慈善事业对贫困地区的音体美教育关注不够

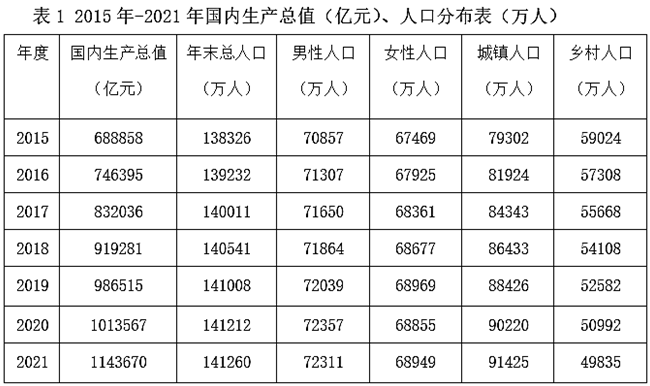

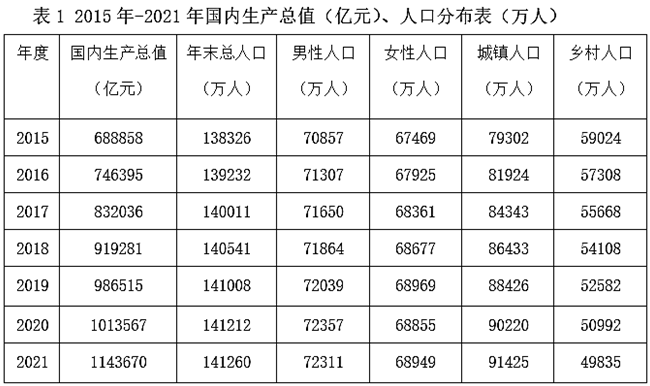

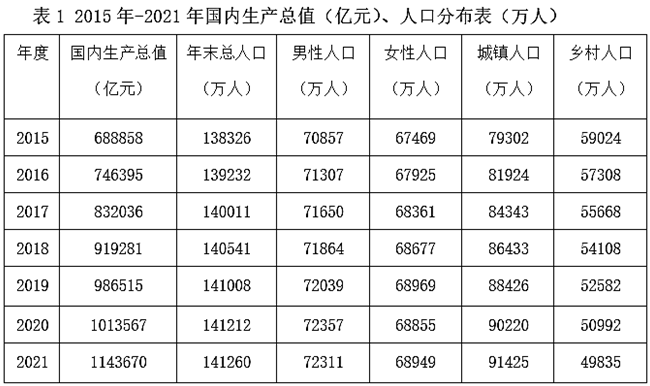

下列关于“十三五”期间我国人口发展状况,说法错误的是:

我国人口自然增长率表现向下的态势

我国少儿抚养比表现出持续上升的态势

每年都需要两个多劳动人口(15-64岁)负担一个被抚养人口

老年抚养比表现出持续下降的态势

“十三五”期间,人口城镇化率超过60%的年份共有:

2个

3个

4个

5个

白噪声是指功率谱密度在整个频率频域内均匀分布的,所有频率具有相同能量密度的噪声。大自然中海浪拍打岩石的声音,风吹过树叶的声音,枝头鸟儿轻轻吟唱的声音以及雨滴落在屋檐上的声音,都是类似于白噪声的声音,现实生活中的噪声嘈杂刺耳,令人厌烦,会影响人们的工作,学习和休息。而白噪声,由于其均匀分布,比较“悦耳”,在白噪声环境中,人们往往能放松心情。

下列诗句与上文中论及的白噪声带来的心理感受,最接近的是:

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽

百里雷声震,鸣弦暂辍弹

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明

甲、乙二人同时上山砍柴,甲花6小时砍了一担柴,乙砍了一段时间后觉得刀比较钝,于是下山磨了一次刀,磨刀加上山下山共花了一个小时,磨完后效率提升了50%,总共也花费了6个小时砍了同样一担柴,如果甲、乙二人磨刀之前的效率是相同的,则乙磨刀之前已经砍了( )个小时柴。

1

2

3

4

失语症是指由于神经中枢病损导致抽象信号思维障碍,而丧失口语、文字的表达和领悟能力的临床症候群。

根据上述定义,下列可能患失语症的是:

“狼孩”回归社会后无法与人进行言语交流

幼时高烧听力受损致使发音有极大缺陷,影响交流

因受刺激精神失常,造成言语理解和表达上的困难

因车祸头部受创,虽能模仿他人言语但经常答非所问

2005年7月14日,A市一名中年妇女因试图阻止城管依法拆除自家14平方的违章建房,竟然在城管执法分队的走廊里喝下了几口“敌敌畏”后躺在了地上,幸被城管队员及时送到医院检查抢救才脱离危险。

记者了解到,该违者妇女因为家中房屋漏雨,遂将14平方米的房屋拆除后重新翻建,依据《A市禁止违法建设若干规定》第5条“在本市行政区域内新建,改建,扩建,翻建建筑物,构筑物和其他工程设施,必须按照规定的程序,持有关批准文件向市或区、县城市规划行政主管部门提出申请,领取规划许可证”,城管要求张某拆除违法建房,经队员多次劝说,张某非但拒不拆除,反而在城管分队走廊里喝下“敌敌畏”。城管说法:执法对象多是弱势群体。提起这些在执法中遇到的尴尬事。城管部门也表示了无奈,作为执法者,维护社会秩序和整洁的环境,是他们义不容辞的责任,但是城管的工作与其他执法部门不同,他们每天都要面对最基层的老百姓,执法的对象也都是弱势群体。面对他们的违法行为,队员按照法规进行执法是情理之中,但是队员们也很清楚,这种执法必定会引起双方的冲突,而且这种冲突开始变得各式各样,有些已经严重影响了他们正常的执法工作。专家说法:城管执法应尽可能人性化。那么作为城管这样的执法部门应该怎样才能在合理执法的时候,避免尴尬?专家指出,从一定意义上来说,行政执法中是无法彻底避免矛盾的,因为这种执法,必然要涉及双方的利益,任何一种行政行为只要是强制性的,就会有矛盾,但是不能因为矛盾就要削弱执法的力度。解决矛盾,避免尴尬还要从服务和执法手段上进行突破,也就是在执法的过程中,城管应尽可能地采取一些人性化的措施,从言语上、动作上给人以足够的尊重。而且执法手段也应该进行变通,例如:执法机关执法时只告知相对人违法了,但是相对人怎么做才能不违法,或是到哪里才能够成为合法的经营户,合法地养家糊口,这都需要城管部门做好告知和疏通的工作。执法中的服务和善后工作的到位都会逐步改善尴尬执法的现状。

法律手段是行政管理中运用其他方法的基础、前提和保障,但与其他方法相比,法律手段不足在于:

任何组织或个人都不得有超越宪法和法律的特权

对管理系统的发展可能起阻碍作用

往往产生合理与合法之间的矛盾

缺乏处理特殊问题的弹性和灵活性

2019~2021年,我国人口男女性别比按降序排列正确的是:

2019年>2020年>2021年

2021年>2020年>2019年

2020年>2019年>2021年

2020年>2021年>2019年

某公司现有6箱不同的水果,安排三个配送员送到A、B、C三个不同的仓储点,其中A地1箱,B地2箱,C地3箱,问配送方式有:

60种

180种

360种

420种

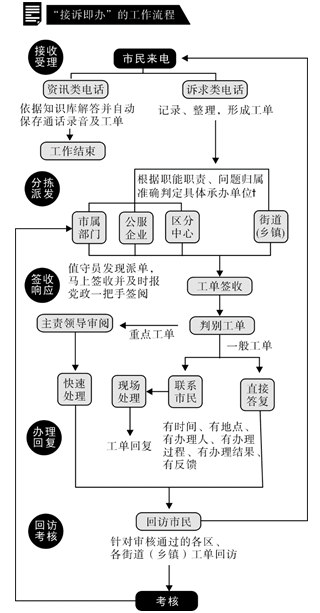

12345市民服务热线是北京市政府设立的非紧急救助服务,前身是1987年设立的“市长电话”。通过接听市民来电,解答公众咨询,收集整理社情民意,受理市民提出的诉求、问题、建议等,通过交办妥善解决市民遇到的非紧急类问题。

北京市提出“接诉即办”,即提高对“诉”的重视,加强“办”的力度。2019年1月1日起12345市民服务热线开始将街道(乡镇)管辖权属清晰的群众诉求,直接派给街乡镇。街乡镇迅速回应“接诉即办”,区政府同时接到派单,负责督办。一般性问题7天反馈办理结果。

“接诉即办”推行以来收到很大成效,据不完全统计,2019年截至6月底,12345共受理群众来电241万多件,向街乡镇派单41万多件,一批市民集中关心、老大难问题得到解决。在这个机制的推动下,基层探索出24小时值班、群众诉求首接责任、“四微”工作法、新媒体派单、未诉先办等颇具实效的机制。

2019年1月1日以来,12345受理市民来电数百万件。根据12345群众来电诉求的“大数据”,北京市加强规律性研究,梳理形成违法建设、物业管理、群租房等11项专项整治问题清单,由市领导分工负责推动解决。下列对在“接诉即办”工作中开展大数据分析和规律性研究的目的意义理解不正确的是:

推动“接诉即办”从“有一办一”“举一反三”向主动治理、未诉先办深化

大大增强了政府工作的靶向性

推动工作模式转变,从一类诉求打包办,到一个诉求一个诉求精细办

引导各区增加公共服务有效供给,有针对性补短板、强弱项

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号