(1)听信诱导,投入巨资

(2)血本无归,债台高筑

(3)扫码入群,牛刀小试

(4)获得收益,心中窃喜

(5)网上冲浪,惊现商机

5-4-3-1-2

5-3-4-1-2

3-1-2-5-4

3-4-5-1-2

大量的人口流入给城市的发展带来了强大动力,也快速形成了超特大城市的发展红利。然而大城市社会福利分配的限制,发展带来的高生活成本以及区域间文化的巨大差异,让大量农村人口面临进得来、留不下的困境,而且远距离的流动也导致一系列社会问题。县域城镇化连接着农村人口生活的家乡以及工作的城市,具有距离、文化等优势,县域城镇化发展不仅能为农村人口提供更多发展机会,还能为农业转移人口提供城镇化水平的社会服务,让农村人口在参与城镇化建设过程中真正享受其成果。

这段文字接下来最可能讲的是:

人口的自由流动是城镇化的基础

发展区域城市建设吸引人口回流

城市的发展红利应为建设者们共享

县域城镇化需要实事求是精准施策

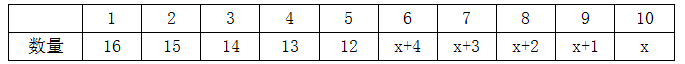

某连锁企业在10个城市共有100家专卖店,每个城市的专卖店数量都不同。如果专卖店数量排名第5多的城市有12家专卖店,那么专卖店数量排名最后的城市,最多有几家专卖店:

2

3

4

5

我国酸雨主要出现于长江以南,北方只有零星分布。这是因为北方常有沙尘天气,来自沙漠的沙尘和当地土壤都偏碱性。

由此可以推出:

长江以北地区的酸性污染物排放较少

长江以南地区的土壤偏碱性的较少

沙尘天气可有效降低酸雨出现的几率

有酸雨的地区出现沙尘天气的几率较小

随着农村人口快速向城市转移,教育资源的供给并未随之增容,如调整中小学布局,扩建、新建学校,调配师资等。单纯靠挖掘潜力“加双筷子”的办法应对教育资源不足的问题,终究难以为继。人口城市化是不可逆的趋势,促进城乡教育均衡化,不是简单把农村学生留在农村,事实上也是留不住的,应顺应城市化发展的趋势,随人口流动来配置和供给教育资源。子女教育往往是农村进城人口的第一需求,解决好农民子女进城教育的问题,也是推动农村人口就地城市化的基础。

这段文字针对的主要问题是:

教育资源调配与现实需求严重脱节

人口快速流动给城市发展造成压力

农村转移人口在城市生活中遇到障碍

城镇化背景下教育资源供给存在矛盾

民政部每年公布的结婚率与离婚率,实际上是粗结婚率和粗离婚率,即以结(离)婚对数除以当期平均人口数。这两个指标数据容易获得,计算简便,能够反映出一定时期内人口婚姻事件的发生频率。但是,______________________,因而计算结果会受到人口年龄结构的影响。如果非适婚年龄的人口比重不断增加,那么即使适婚年龄人口中的结婚水平和离婚水平没有发生变化,也会使粗结婚率和粗离婚率呈现出下降的趋势。

填入画横线部分最恰当的一项是:

指标计算时未考虑人口变动抽样调查数据

这种指标并不能反映人口真实的婚姻状况

婚姻事件只在一定年龄范围内的人口中发生

这种计算方法并未排除当期非适婚年龄人口

莱姆病,像许多其它的人兽共患病一样,是由通过吸食脊椎动物类宿主血液从而携带病原体的昆虫进行传播的。长久以来,科学家们认为白脚鹿的种群密度是莱姆病发病率最好的预报因素。然而,在纽约东南部一个莱姆病高发区,一项历时13年的对莱姆病生态学中的决定因素进行的研究中,推翻了这一观点,因为在莱姆病发病率高的年份中,白脚鹿的种群数量一般比莱姆病发病率低的年份低。

上述论述基于以下哪一种假设:

从未爆发过莱姆病的地区通常白脚鹿的种群数量比较低

莱姆病爆发之前白脚鹿的种群数量不会显著降低

其他物种的种群数量也可作为莱姆病发病的预报因素

白脚鹿的种群数量提高是其他疾病爆发的先兆

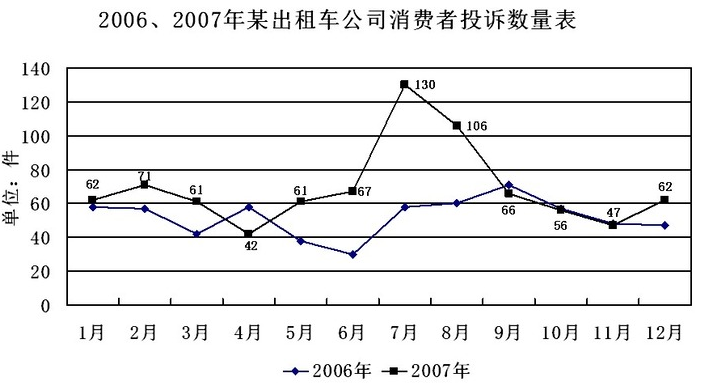

关于2007年投诉数量增加的原因,不恰当的说法是:

消费者投诉率与2006年持平

该出租车公司运输业务量大大增加

消费者可以采取的投诉方式更多、更方便

消费者投诉意识提高

2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示,同2000年第五次全国人口普查相比,2005年具有大学教育程度的人口增加2193万人;具有高中教育程度的人口增加974万人;具有初中教育程度的人口增加3746万人,具有小学教育程度的人口减少4485万人。

2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示,同2010年第六次全国人口普查相比,2015年每10万人中具有大学教育程度的人口由8930人上升为12445人;具有高中教育程度人口由14032人上升为15350人;具有初中教育水平人口由38788人下降到35633人;具有小学教育程度人口由26779人下降为24356人。

2015年未接受教育的文盲、半文盲的人口比例约为:

12%

15%

24%

35%

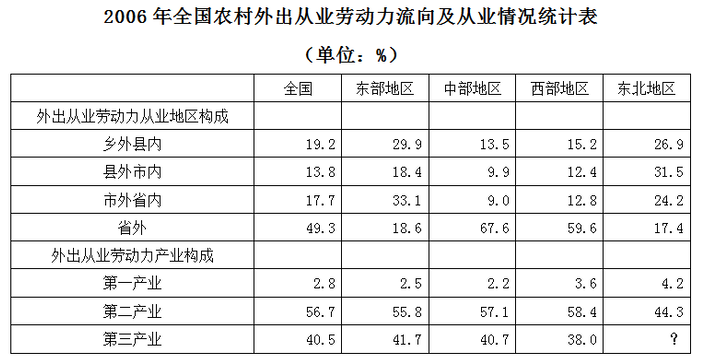

2006年,全国农村外出从业劳动力中,男性劳动力8434万人,占64%。从年龄构成上看,20岁以下占16.1%;21~30岁占36.5%;31~40岁占29.5%;41~50岁占12.8%;51岁以上占5.1%。从文化程度看,文盲占1.2%;小学文化程度占18.7%;初中文化程度占70.1%;高中文化程度占8.7%;大专及以上文化程度占1.3%。

假设不同性别劳动力会在三大产业间均匀分布,则全国男性农村外出从业劳动力从事第二产业的约有多少万人:

3416

3736

4342

4782

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号