①中国已经成为世界第二大经济体,而且不断拉开与世界第三大经济体的差距。

②这些都给人民币的进一步崛起提供了机会。

③事实上,中国已经取代美国成为世界上第一大货物贸易国。

④此外,中国还通过创建亚投行,发起“一带一路”倡议,大大提升了国家的经济软实力。

⑤人民币国际地位的提升是大势所趋,是中国经济影响力提升决定的。

⑥不仅如此,中国金融市场的发展也取得了长足进步,中国的股票市场规模仅次于美国,上海和深圳正大踏步走在通往世界主要金融中心的道路上。

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

⑤③①②④⑥

⑤①③⑥④②

①③④⑥②⑤

①③②④⑥⑤

中国国家药物管理部门规定,药品的化学名和通用名由国家药典和药品管理部门制定,但商品名由厂家制定。正是这后一项规定,给许多药品的改名和多名创造了条件。在我国,近几年具有多种名称的常用药品有200多种,其中有4个药名的占20%,5个药名的占25%,6个药名的占25%,7个药名的占15%,还有15%的药有10个以上的名称,有的药有20多个名称,最多的有40多个名称。所有这些具有多种名称的药都是名符其实的“换汤不换药”,基本内容不变,只是包装或个别成分改变,疗效则完全一致。

这段文字意在说明:

药品的商品名可由厂家自行决定

我国的常用药品都具有多种商品名

一药多名的现象在我国非常普遍

具有多种名称的药,其疗效完全一致

①对于所有希望中国成功转型的知识分子来说,承认这一点也许十分痛苦,但却远比抱着精英心态、充满登高一呼应者云集的幻觉更有价值

②知识阶层需正视自己的影响力但不必悲观,知识分子的特性就在于外界因素很难消磨其与生俱来的使命感

③知识阶层倡导的符合世界潮流的观念在社会上未必具有压倒优势,这与其解读为是对知识阶层所谓“脱离群众”的嘲讽,不如当作传统深厚的国度里常识扎根之难的一个证明

④先贤有云:“士不可以不弘毅,任重而道远”,勉乎哉!

⑤如果说中国的改革开放是对世界潮流的一种靠拢,那么这样一个过程并非顺风顺水,其中还有反复乃至回流

⑥因此,尽管经过看似深刻而剧烈的全方位变革,中国的变化还远远没到知识阶层可以乐观的地步,更没到根据这种乐观的估计而进行规划的时候

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

③⑥①②⑤④

⑤⑥①③②④

②④⑥①③⑤

④⑤⑥②①③

单位3个科室分别有7名、9名和6名职工。现抽调2名来自不同科室的职工参加调研活动,问有多少种不同的挑选方式?

146

159

179

286

①今天,世界上超过15亿人使用筷子,也就是说每五人中就有一人用筷子进餐。西方学者林恩·怀特等人根据取食方式,将世界文化一分为三,分别是手指取食、刀叉取食、筷子取食所构成的三大饮食文化圈。筷子取食方式主要流行在亚洲地区,筷子的发明地中国更是典型代表。

②但是在古代中国,筷子在很长一段时间内并不是主要的饮食工具,出现最早且被用作主要取食工具的是“匕”,是一种状如匕首、介乎刀和匙之间的餐具,长柄浅斗,像今天的汤勺。

③饮食史专家倾向于把食物分为两类:谷物类和非谷物类。以就餐而言,前者显然更重要,因为在许多地方,“吃一顿饭”通常就等于“吃了一种谷物”,无论是大米、小麦、小米还是玉米。在汉语中,“饭”泛指所有煮熟的谷物;在现代语境中,“饭”通常指的是“米饭”,也有可能指其他谷物煮熟的“饭”。这种表达方式,说明了谷物食品的重要性。在汉语口语中,非谷物类食物被称为“菜”,有时被称作“下饭菜”,有的方言中直接称为“下饭”。由此可知,“菜”的主要功能是辅助人们摄入谷物食品。

④在古代中国,“匕”之所以是主要的饮食工具,是因为中国人最初就是用“匕”来取用谷物食品的,筷子最初则是用来夹取非谷物类食品的。这两种配套使用的餐具,在文献中被称为“匕箸”,相当于现代汉语的“勺子和筷子”。在“匕箸”的表述中,“匕”在前,“箸”在后,显示出勺子在进餐工具中的重要地位,从根本上说,显示的是中国古人食谱中“饭”与“菜”的主次关系。今天在朝鲜半岛,我们仍能看到这种饮食传统的延续。就像中国古代的饮食习俗,朝鲜或韩国人通常用勺子取食谷物食品(即米饭),而用筷子夹取非谷物类的食品。

⑤古代中国人和今天朝鲜半岛居民用勺子和筷子来进食,反映了饮食和文化的双重影响。从上古到唐代,中国北方以及朝鲜半岛的主要粮食是小米。这是一种适合该地区气候的作物,既耐寒又抗涝。不过小米烧熟之后不像有黏性的稻米易于团成块状,因此更适合煮成粥。根据中国礼仪文献,食粥用勺子更好,筷子则主要用于从有汤的菜中夹起食物,或夹取非谷物类的食品,是一种次于勺子的进餐工具。

⑥筷子的角色在汉代发生了变化,这与小麦粉制成的食品(如面条、饺子、煎饼和烧饼等)在此时开始变得日益流行有关。考古发现证明,古代中国人很早就学会用臼和杵研磨谷物制作面条。世界上最早的面条就是在中国的西北地区发现的,其原料是小米,有超过四千年的历史。到了汉代,由人或动物带动的石磨逐渐普及。除了小米,中国人也开始研磨小麦。这可能是受到中亚文化的影响。在研磨成为一种广为接受的小麦加工方法之前,中国人煮食完整的小麦,即“麦饭”,至少在中国,小麦的食用经历了一个从“粒食”到“粉食”的过程。这一转化并非一蹴而就,因为在面粉出现之后,许多地区仍然保留了食用麦饭的传统,不过毫无疑问,是面粉把小麦变成了更受欢迎的谷物食品。到了唐代末年,即10世纪初,小麦已经变得非常重要,足以动摇小米在中国北方农作物中的霸主地位。

⑦而在南方地区,稻米从远古时代起就是主粮,南方居民可能很早就使用筷子来取食米饭和其他配食。在宋代,由于选用了来自越南的早熟新品种,水稻产量在中国南方和北方都得到很大提高。到了明代,水稻种植面积持续增长。此外,大约从明代甚至更早开始,人们渐渐采用了合食制,即大家一同坐在桌旁进食,筷子被用来夹取所有食物。于是,勺子渐渐丧失了原来取用谷物类食品的功用,而主要用来舀汤,从以前用来吃饭的“饭匙”变成了“汤匙”,直到今天依然如此。

如果穿越回古代,根据本文,看不到下列哪一情景?

东汉人用石磨将小麦研磨成粉

战国时的秦兵以小米为食

春秋时的晋人以箸为主要饮食工具

清代人以合食方式聚餐

战斗机飞行员驾战机沿纬度圈不间断向西飞行到达原起飞点,他从起飞到降落总是看到太阳在相同的高度上,则此飞机飞行了多少小时:

24

25

23

26

世界粮食年产量略微超过粮食需求量,可以提供世界人口所需要的最低限度的食物。那种预计粮食产量不足必将导致世界粮食饥荒的言论全是危言耸听。与其说饥荒是由于粮食产量不足引起的,毋宁说是由于分配不公造成的。

以下哪种情形是作者所设想的:

将来世界粮食需求量比现在的粮食需求量要小

一个好的分配制度也难以防止世界粮食饥荒的出现

世界粮食产量将持续增加,可以满足粮食需求

现存的粮食供应分配制度没有必要改进

《你幸福吗?》在《新闻联播》连续播出了8天,引起网络热议,以“你幸福吗”为关键词的搜索,也有超过5600万的词条,而最开始爆红的无疑是那位回答“我姓曾”的大爷,很难想象,这样的“雷人回答”在以前的央视能否播出。

对这段信息的提炼不恰当的是:

这档节目颠覆了许多人心目中对央视的传统印象

央视新闻与普通人之间的语境存在巨大差别

《新闻联播》每一次细小的改变都会引发舆论的关注

央视新闻开始将麦克风交给普通人,倾听他们的声音

2021年6月26日,中共中央发布《中国共产党党徽党旗条例》。根据该条例,下列表述不正确的是:

开展党的对外交往活动时必须使用党徽党旗

在网络、出版物等使用党徽党旗图案,应当置于显著位置

不得在党徽党旗上添加任何文字、符号和图案等

党徽党旗制作、使用、管理必须坚持统一标准、统一规范

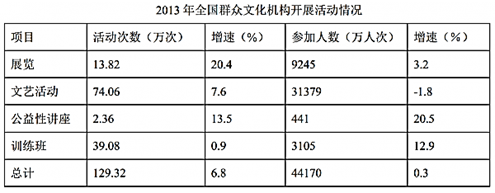

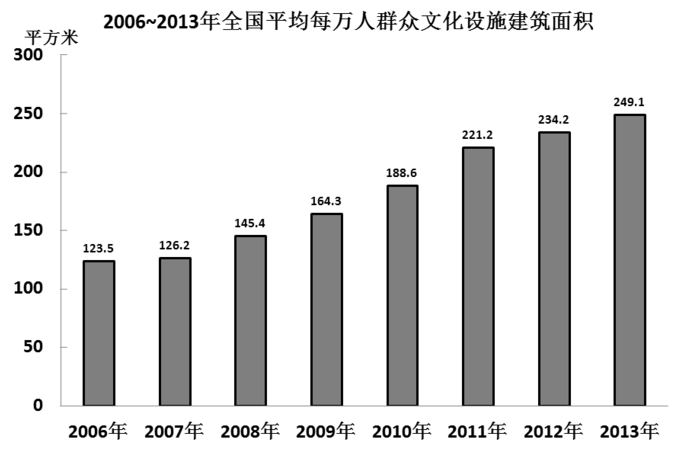

2013年末全国共有群众文化机构44260个,比上年末增加384个。其中乡镇文化站34343个,增加242个。年末群众文化机构从业人员164355人,比上年末增加8127人。群众文化机构实际使用房屋建筑面积3389.4万平方米,比上年末增长6.9%。年末群众文化机构共有馆办文艺团体6022个,演出15.13万场,观众6569万人次。

2013年群众文化机构开展的活动中,平均每次活动参加人数最多的是:

展览

文艺活动

公益性讲座

训练班

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号