“理国要道,在于公平正直”,维护社会公平正义的最后一道防线是:

立法

执法

司法

道德

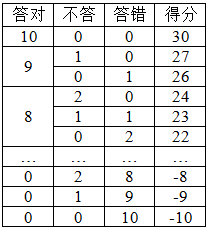

某测验包含10道选择题,评分标准为答对得3分,答错扣1分,不答得0分,且分数可以为负数。如所有参加测验的人得分都不相同,问最多有多少名测验对象?

38

39

40

41

①虽然在诸多布衣之士那里,把功成身退视为理想的结局,但无可否认,在他们的内心深处,亦有渴望乃至留恋荣华富贵的虚荣感和现世享受的功利观念。

②因为在他们的思想中,出而为仕的主要目的是为了推行他们理想中的道,而荣华富贵是附着于上的次生品。

③渴望遇合,达则兼济天下,救国难,解民困,建不朽之功、永世之业,这是布衣之士共同的理想目标。

④乐道安贫是布衣之士在长时期的历史过程中形成的可贵的精神气节。

⑤然而,在荣华富贵与道之间,布衣之士首先选择的还是道。

⑥当其与道不违时,他们可以而且也乐于接受;反之,就会毫不犹豫地舍弃它。

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

③①④②⑥⑤

③②⑤④⑥①

④①⑤⑥②③

④③①⑤②⑥

1956年,印度西南三个地区合并成为喀拉拉邦,全邦说同一语言——马拉亚拉姆语,是“山地语”的意思。喀邦人口3千3百万,农村人口占80%,有990个乡,人口密度在全国排第二,每平方公里有750人。但有一个惊人的数字:全邦有9千多间图书馆,1万2千多间阅览室。其中,隶属于“喀拉拉图书馆议会”的图书馆有5千多间,分为三类:甲类有图书2万5千册以上,乙类有1万5千册以上,丙类有5千册以上。三类图书馆的比例是2:3:5。这就是说,每个乡大约有人口2万5千人,图书馆8间,阅览室10间。

这段文字所要表达的重点内容是:

印度喀拉拉邦的图书馆和阅览室数量惊人

印度喀拉拉邦人口众多

印度喀拉拉邦的城市化程度很低

印度喀拉拉邦的图书馆分为甲乙丙三类

一试卷有50道判断题,规定每做对一题得3分,不做或做错一题扣1分。某学生共得分82,问做对的题与不做或做错的题数相差几题:

15题

16题

17题

18题

①两条河汇合到一起,如果河水颜色差异较大,水流交汇处就会形成一条分界线。如果这条分界线看起来非常清晰,而且又绵延很长,那就形成了“泾渭分明”这种风景。此类风景的先决条件是,相汇的两水颜色要有足够差异,通常是一黄一绿,有时也会是一深一浅。水的颜色与水体成分、水中包含物质等多方面因素有关。河水的含沙量很重要,如果江河流经黄土地区,水就容易被所含泥沙染成黄色,流经红土地区则会形成“红河”“赤水”。除了泥沙,人为污染、藻类暴发等也会使河水变成不同颜色。

②国外比较著名的“泾渭分明”出现在南美洲的亚马孙河上。流经巴西城市玛瑙斯时,亚马孙河的一大支流内格罗河汇入亚马孙河的干流,侵蚀了河道的土壤和岩石后被染成了浅黄色;内格罗河却因上游融入了太多腐烂的植物落叶,水体富含黑褐色腐殖质,整条河水都染成了可乐一般的色泽。两水交汇时形成了十几公里颜色分明的水带,非常壮观。

③两条水色不同的河交汇时都会“泾渭分明”吗?不一定。两股颜色不同的水流交汇,总有一个相互掺杂的过程,这个过程有长有短,有时水流过几米、几十米就“不分你我”了,有时“齐头并进”几公里甚至十几公里,依然能看到明显的分界线。河水的密度、温度以及酸碱度等因素会影响混合的快慢,而水量、流速以及交汇河道的角度,也会影响分界线的长短。通常情况下,两河交汇角度如果呈比较小的锐角,交汇后两道水流更易于保持各自之前的方向,几乎是“平行”流动,齐头并进,不会很快交融,于是出现绵延很长的分界线;如果以接近直角的方向交汇,水流的方向相互交叉,很快就能融合到一起,分界线也很快就模糊不清了。以上说的是两条河水量相当的情况。两河如果水量差异很大,那么水多的很快会稀释掉水少的,分界线会很短,而且不太明显。总体来说,两条河越是势均力敌、交叉的角度越小,越有可能形成“泾渭分明”的风景。河流入海口也常能看到类似景观——河流所含的泥沙,把蓝色的海水染黄了一大片。

④原版的“泾渭分明”出现在陕西西安郊外泾河与渭河的交汇处。两千多年前的《诗经》就有“泾以渭浊,湜湜其沚”的诗句,“泾渭分明”由此而来。然而此后漫长的岁月中,总有不少好事者实地考证,谁清谁浊却争议不休,甚至有人说泾河与渭河并不分明!为什么呢?原来泾河、渭河是否清浊分明,与河流汛期、河道环境变迁密切相关。渭河上游河道泥沙沉积多,河水常年浑浊。而泾河上游虽流经黄土高原,但河道深切入岩层,大多数时候泥沙少,河水清澈。但每当雨季,山洪会把大量泥沙冲刷入泾河,短时间内泾河含沙量会比渭河高得多。这时如果到泾渭交汇处,就会看到二河“同流合污”,甚至泾河比渭河更浑浊。

根据本文,在其他条件都满足的情况下,下列哪种组合所形成的“泾渭分明”分界线最长:

①两河交汇呈钝角

②两河交汇呈锐角

③两河交汇呈直角

④两河交汇时水量相当

⑤两河交汇时水量悬殊

①⑤

②④

③④

③⑤

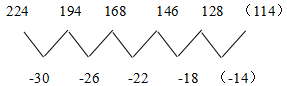

224,194,168,146,128,( )

116

114

102

98

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”诗中的“河”是指:

黄河

大运河

淮河

渭河

学校操场有6条环形跑道,从外向内分别为1至6道,王伟、李明、刘平、张强、钱亮、孙新6人分别占据其中一道。已知:

(1)王伟的两侧是单数跑道,张强的两侧是双数跑道;

(2)李明与张强隔着两个跑道,钱亮在王伟与李明中间的那个跑道;

(3)刘平在单数跑道,孙新在双数跑道;

(4)王伟不在第二跑道;

(5)如果张强在第三跑道,那么王伟不在第四跑道。

根据以上陈述,可以得出以下哪项:

在刘平和孙新之间隔着4个跑道

在钱亮和张强之间隔着2个跑道

在钱亮和孙新之间隔着3个跑道

在刘平和王伟之间隔着1个跑道

老子论“道”,强调人性的本然状态;孔子论“仁”,强调社会的应然状态。在理论逻辑上,老子从道德人心的角度,企图救赎异化的人性;孔子从伦理教化的角度,企图重构崩溃的秩序。在价值取向上,老子之“道”以具体的社会之“德”为理论归趣,其抽象哲学观与社会价值观并无判然界限;孔子之“仁”以社会之“道”为理论指向,其社会价值观与抽象哲学观也无判然界限。

根据这段文字,下列说法不符合作者观点的是:

老子之“道”与孔子之“仁”构成理论上的互补关系

老子之“道”与孔子之“仁”构成价值观的辩证关系

老子之“道”与孔子之“仁”彰显的价值观相互对立

老子之“道”与孔子之“仁”虽表面相反但深层相济

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号