2011年是辛亥革命100周年,标志其发生的事件是:

清帝退位

南京临时政府成立

武昌起义

孙中山任临时大总统

族群是在较大的社会文化体系中,由于客观上具有共同的渊源及由此延伸出的共同的文化,因此主观上自我认同并区别于其他群体的一群人。其中共同的渊源是指世系、血统、体质的相似;共同的文化是指相似的语言、宗教、习俗等。

根据上述定义,下列属于族群的一项是:

为满足学生学习书法的热情及需求,大学里成立了书法社团

因为怀有相同的宗教信仰,全球伊斯兰教信徒们走到了一起,形成了一个大的宗教团体。据统计,截止到2009年,伊斯兰教穆斯林目前有15亿7000万

美国大多数亚裔是近几十年来的新移民,因为具有勤奋节俭、吃苦耐劳、重视教育等优良传统,亚裔美国人已经成为了美国最成功的少数民族之一

由于工作压力加大、孩子生育养育成本逐年上升,一部分年轻人有固定收入和生育能力,但却选择不生育后代,由此形成了丁克一族

第二次世界大战爆发的标志是:

德国军队袭击俄国

德国军队袭击波兰

德国军队袭击法国

德国军队袭击比利时

在大多数人眼里,电子传播媒介的崛起通常被视为一种进步的标志。这不仅因为电影、广播、电视或者互联网相继为大众的日常现实制造了巨大的快乐;更为重要的是,新型传播媒介的问世往往是与进一步的民主和开放联系在一起的。历史证明,媒介的垄断时常导致符号的垄断;反之,符号的解放必然吁求媒介的解放。相对于报纸,电视显然提供了一个较为广泛的公共空间。尽管如此,许多人仍然抱怨电视是一种单向的发射。它仍然垄断了信息的收集、组织、编辑、诠释和发布。因此,计算机互联网的出现再度震动了人们。许多人看到,计算机互联网正在将这些权力归还大众。互联网是无中心、无权威的。它不仅最大限度地敞开了门户,而且,它的特征是大众与传播媒介的互动。

所以,人们对于解放之中所包含的另一些新型的隐蔽枷锁不易察觉。人们往往忽略了电子传播媒介的强大功能中存在着强大的控制。如果说电视发射台的部分权威来自机械的力量,那么,互联网的无中心网络结构——互联网的进出路径是分散的——同样得到了强大的技术支持。网络似乎是一个自由出入的空间,传统的空间栅栏正在被漫不经心地跨越。然而,技术知识和语种突然显示了比地理位置更为重要的意义。没有一定软件知识和技术的人无法在网络之中自如地驰骋,计算机程序的编写者已经事先指定了人们所能驰骋的范围;另一方面,英语是网络空间的通行语种,不谙英语的人进入网络之后常常空手而归。在这个意义上,网络提供的自由是以享有某些社会条件为前提的。这即是另一种新型的限制。电子传播媒介的解放和控制几乎是同时发生的,并均与电子传播媒介的技术特征联系在一起。如果电视台没有如此强大的发射功率,电视又怎么能如此大规模地包揽文化权力,裁定电视节目的趣味,甚至充当惟一的裁决?

不能证明“电子媒介的崛起通常被视为一种进步的标志”的一项是:

电影、广播、电视或互联网给人们带来快乐

互联网的出现使人们的生活环境更民主,更开放

电视仍然垄断了信息的收集、组织、编辑、诠释和发布

不同的性别、年龄、文化阶层的人,都可能围绕电视形成某种共同体

汉代王符说:“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。”下列活动未能体现这句话所蕴涵的管理思想的是:

王所长动员单位全体人员开展技术攻关

赵局长事必躬亲完成上级布置的工作任务

市政府将污染治理目标分解给各职能部门

疾控中心联合高校开展流感病毒的防治工作

面向未来,要战胜前进道路上的种种风险挑战,顺利实现中共十九大描绘的宏伟蓝图,必须紧紧依靠人民。正所谓“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。中国要飞得高、跑得快,就得汇集和激发近14亿人民的磅礴力量。这是因为,人民群众是:

第一生产力

社会实践的主体

社会存在和发展的基础

事物发展的内在动力

用两根同样长度的铁丝分别圈成圆形和正方形,圆形面积大约是正方形面积的几倍:

2019年3月4日,习近平参加全国政协十三届二次会议文化艺术界、社会科学界委员联组会,讲话时引用“大鹏之动非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”,强调实现中共十九大描绘的宏伟蓝图,必须紧紧依靠人民。“大鹏之动非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”出自:

《道德经》

《孟子》

《潜夫论》

《论语》

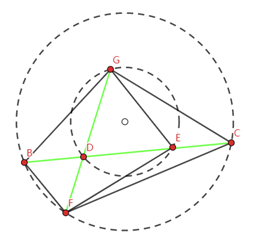

一个圆形的草地中央有一个与之同心的圆形花坛,在花坛圆周和草地圆周上各有3个不同的点,安放了洒水的喷头,现用直管将这些喷头连上,要求任意两个喷头都能被一根水管连通,问最少需要几根水管(一根水管上可以连接多个喷头):

3

4

5

6

7

8

20

30

降雨来源于云层,云层中的水蒸气遇到冷空气或某些成核物质后,就会很快冷凝而降落下来,所以冷暖空气相遇之处就是雨水多发的地带,这就是天气预报的基础;遇到干旱,给云层来一发干冰或碘化银炮弹,通过干冰降温或碘化银增加成核物质的手段增加降雨,也就成了最常见的人工降雨方式。不过,最近越来越多的科学家开始认为,除了天气变化,细菌也有很大可能控制着降雨。

故事要从50年前说起。1970年,科学家在研究雨水时,发现其中含有微量的维生素B12。他们首先考虑,雨水由云层中的水蒸气凝结而成;云层中除了水蒸气,还有大量来自地表的灰尘,这些灰尘可能受人类活动影响而携带一些维生素B12上天,导致雨水中维生素B12的存在。不过在检查了云层中的灰尘后,他们发现云层中的灰尘含量与维生素B12含量并没有什么关系。云只是一团堆积的水蒸气和灰尘,在排除人类活动干扰后,这些维生素B12就只剩下一个来源——云层本身。

科学家开始猜测,可能是由于有大量微生物生活在云层中,在生命活动中产生了维生素B12。不过由于当时技术条件有限,他们无法确定云层中到底存在哪些微生物。

基因测序技术的出现,让科学家有了彻底调查云层生态系统的能力。2017年,法国科学家在一个海拔1465米的气象站中采集到干净无污染的降水水样,对其进行基因测序。结果发现,水样中存在超过28000种微生物的DNA或RNA,其中细菌和古菌有22000多种,真核生物有2600多种。这些微生物中既有能够进行光合作用的细菌和藻类,也有异养细菌,它们可能构成了一个完整的生态链:光合作用生物利用云层中的水分和大气中的二氧化碳等合成有机物,异养细菌则可能会以光合作用生物为食。

云层中的紫外线极其强烈,很容易杀死位于高空的微生物。新的研究发现,其实有些细菌早就发展出抵抗紧外线的能力。无论是通过光合作用合成,还是通过掠食其他微生物获取。细菌们能将这些有机物分解为具有保护作用的胞外聚合物。这些物质基本由糖构成,类似一层“糖衣”,能够轻松抵御高空中的低温、干燥和紫外线破坏。芽孢杆菌就是最常见的能合成这种“糖衣”的细菌。该属包括许多种微生物,臭名昭著的炭疽杆菌就是其中之一。

近年来,随着人类活动越来越强烈,大量有机物的微小颗粒飘散到云层上,所形成的效应就是,微生物们可能躺在云层里“无所事事”,就能吃到足够的食物,很多人小时候曾经幻想天上的云朵就是棉花糖,盼望自己能飞到云层上大吃特吃,现在看来,细菌的生活就是我们的美梦。

每个带有防护性“糖衣”的细菌都相当于一个天然的凝结核,_____________________。在天然条件下,云层中的纯水分子在低于-40℃时才会凝结;如果其中含有无机颗粒作为凝结核,凝结温度就会变成-15℃;一旦存在细菌,水分子的凝结温度还会再次升高,有些细菌甚至能让水分子在-2℃时凝结。部分科学家相信,人类活动为微生物提供了童话般的生存环境,高空云层变得更为“宜居”,这就使得云层生态系统极度繁盛,这反过来将会引发频繁的雨雪。

当然,这还不是全部。还有一些科学家认为,增加降水本身就是云层微生物的一种生存策略。许多云层微生物是因为风力吹动而从地面直达空中的,它们会借助高空气流在空中远距离旅行一段时间,之后再通过变成凝结核的方式,以雨水的形式重回地表,寻找新的宿主。

此外,这些微生物在享受云层中的有机物颗粒时,会将它们重新分解为二氧化碳。如此一来,原本以固体颗粒形式存在的二氧化碳又被微生物释放到大气中,成为日益暖化的地球上又一根新的稻草。据估算,大气中每年因此增加的二氧化碳约为100万吨,数量虽少,却会随着人类排放的有机污染物数量增加而增加。这种暖化的结果就是:地表温度升高,蒸发加强,云层增多,云层生态系统更加繁荣。这么一想,细菌似乎成了控制地球气候的幕后黑手?

对最后一段中“成为日益暖化的地球上又一根新的稻草”理解最准确的是:

可能使自然生态系统失去平衡

成为严重危害植物健康的病原体

成了导致地球气候恶化的罪魁祸首

致使地球温室效应更加严重

倍。

倍。

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号