推动媒体融合发展,事关推进国家治理体系和治理能力现代化。在全媒体时代,媒体不仅是信息的提供者和传播者,而且在国家治理中也发挥着重要作用。因此,媒体融合不仅仅是一个传播命题,还是一个治理命题。

这段文字的主旨是:

国家治理现代化需要促进媒体融合

媒体融合发展有利于促进信息传播

媒体融合发展是信息技术发展的需要

媒体在国家治理中应承担主要责任

古希腊和古代中国相似的经验知识曾产生了相似的理论洞察力,比如亚里士多德和《墨经》对杠杆原理的认识。但是,古希腊的初始力学理论很快发展成理论知识的综合体,而中国墨家的力学传统在战国之后就中断了。不擅长观察、认识物体运动并形成系统的理论,这是中国古代科学传统中一个明显的“软肋”。相比之下,中国人在解决实际问题方面的建树更加突出。

这段文字意在说明:

中国古代科学发展的特点

中国古代科学传统中断的原因

古代中国对于力学最初的研究不逊于古希腊

力学理论的不完备是中国古代科学研究的弱点

在专业越来越细分的今天,每个学者阅读的文献越来越有限,评审者的眼力总会存在盲区。用技术手段检测论文原创性不但必要而且高效,为衡量论文的学术水准提供了有效参考。但是,过于依赖“查重”的弊病也是显而易见的。论文的品质本质上不是由重复率多少决定的,“重复率”与“原创性”也并非简单的对应关系。现有的论文检测系统的原理基本相同,都是将论文切块分解后,与资源库中的内容进行匹配度检测,所谓“重复率”是以文字相同多寡为基础的。但是,在绝大部分论文中,同样数量的文字对学术创新的价值是不同的。

这段文字意在:( )

分析原创性与学术创新的关系

说明过度依赖论文查重的局限

介绍技术手段检测论文的现状

阐释论文检测系统的科学原理

下列关于人体的描述不正确的是:

最小的骨头是听小骨

硬度最高的部分是头骨

皮肤是最大的器官

最大的内分泌腺是甲状腺

马克思主义能不能在实践中发挥作用,关键在于能否把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来。面对快速变化的世界和中国,如果________、思想僵化,没有理论创新的勇气,不能科学回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,不仅党和国家事业无法继续前进,马克思主义也会失去________、说服力。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

纸上谈兵 发展力

固步自封 凝聚力

墨守成规 生命力

临渴掘井 持久力

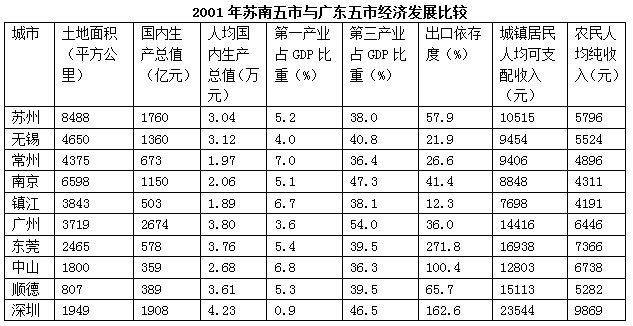

下面的描述不正确的是:

2001年,10个城市中农民人均纯收入低于5000元的城市有3个

总的来看,广东五市经济发展的出口依存度高于苏南五市

广州市的人均国内生产总值在10城市中处于首位

2001年,广东五市的国内生产总值大于苏南五市的国内生产总值

“今天,你节省了多少碳?”有一群“环保达人”,自觉地少开私家车、坚持走楼梯,电脑不用就关机,用清单列出自己一天的碳排放总量,并把“减碳日记”实时挂到网上……这就是眼下正时兴的“低碳生活”。进入2011年,低碳与生活的联系更加紧密。

人们在生活和消费过程中的过量碳排放,是造成全球气候变暖的因素之一,针对这一点,低碳生活要求人们在日常生活中养成节能的好习惯,减少碳排放,建设资源节约型,环境友好型社会,促进人与自然和谐发展,提升生活质量。

作为可持续的绿色生活方式,低碳生活将是协调经济社会发展和环境保护的重要途径。而从长远看,这更是一种着眼于未来的生活理念。低碳生活受到“低碳族”的响应,与其本身所蕴含的环保元素和道德魅力密不可分。

低碳生活是健康绿色的生活习惯,更是时尚的消费观,是全新的生活质量观。“雁过留声,人过不留碳”。低碳生活不是口号而是理念,把握机遇,才能掌握将来发展,选择低碳生活,才能享受美好未来。

根据文章内容,以下不属于低碳生活的行为是:

夏天把办公室空调温度设置为舒适的18℃

在烹饪食物时尽量减少油炸烧烤

上班族尽可能使用公共交通

出差时自带洗漱用品而不使用宾馆一次性用品

关于“韦编三绝”

“韦编三绝”是说孔子读《易》次数之多,竟把编联简册的编绳翻断了多次。此语最早见于《史记·孔子世家》。

对“韦编”的“韦”如何理解?新版《辞海》的解释是:“韦,熟牛皮。古代用竹简写书,用皮绳编缀,故曰韦编。”这种说法其实是错误的。其一,现代的形声字古代常常写作假借字,汉代文献中此例不胜枚举。汉代许慎《说文》有“经,织从丝也”。许慎所用的“从”,即今之形声字“纵”字的假借字。我们既知“纵”字在汉代实写作“从”,那么我们把汉人(司马迁)写的“韦编”读作“纬编”是合乎汉人用字常理的。纬编即编联简册的纬绳。因为古人常把纵横称作经纬,所以《说文》又称“纬,织横丝也”。简书的竹简是纵向排列的,犹如织布帛的经线,编联简册的组绳则是横向编联的,犹如织布帛的纬线。据此,把横向编联简册的组绳称作“纬绳”、“编纬”是理所当然的。其二,古代简书并不一定是用皮绳编缀的。陈梦家在《汉简缀述》中写道:“所用以编简札为册者,多为丝纶。有时写作‘编’。”荀勖《穆天子传》记“燕郡魏冢所出‘皆竹简素丝编’,《南齐书·文惠太子传》记襄阳古冢所出《考工记》‘竹简书,青丝编……’居延出土汉简册,则用麻绳。”毫无疑问,所谓“素丝编”“青丝编”都是指的丝绳。出土简册,则木简仅见用麻绳。除了“韦编三绝”的“韦”被译为皮绳外,尚不见任何关于用皮绳编联简册的记载和实物。

根据原文所给的信息,以下判断不正确的一项是:

“孔子读《易》次数之多,竟把编联简册的编绳翻断了多次。”《易》,指的是《周易》,春秋时期即已传世

“我们把汉人写的‘韦编’读作‘纬编’是合乎汉人的用字常理的”句中的“汉人”指的是汉族人,因为当时少数民族还没有使用简册

本文作者对“韦”字做出了新的解释,但这并没有改变成语“韦编三绝”的含义

汉字是一种表意文字。人们借助于汉字表意的特性,在文献考证中,常能有新的发现

美国科学家们近日首次拍摄到了HIV(人类免疫缺陷病毒)在人体内的扩散,他们发现HIV病毒以一种先前未知的方式从感染细胞转移到健康细胞。这是科学家们在了解HIV扩散过程方面所取得的一项重大突破。研究人员创建了一个感染HIV病毒的克隆分子,并将一个蛋白插入其遗传编码,此克隆病毒暴露在蓝光下即可发出绿光。这使科学家们可在数字视频设备上看到这些细胞,并捕获感染HIV的T细胞与未感染细胞进行互动的方式。他们指出,当被感染细胞接触到健康细胞时,它们之间就会建立起一座称为病毒突触的“桥梁”。这样,研究人员就能观察到绿色荧光病毒微粒向突触移动并进入健康细胞。

此项研究揭示,病毒蛋白正是这样通过突触聚集而进入未感染细胞的。本研究的研究人员称,此项发现或许可以解释艾滋病疫苗的开发为什么至今都不太成功,研究成果将有助于创建出对抗HIV和艾滋病的新治疗方案。该研究的研究人员认为:“我们对此种转移模式了解得越多,我们就越有机会搞清楚如何来阻断HIV和艾滋病的扩散。”

数十年来,人们一直相信,HIV主要通过自由流动粒子在身体内进行扩散,这些粒子可将自身附着在一个细胞上,接管其复制机制,然后制作出自己的诸多副本。2004年,科学家就发现,HIV在细胞间的转移可通过病毒突触发生,但是他们无法了解为何这一过程在病毒扩散中如此有效。基于此,以前开发HIV疫苗的努力都集中在启动免疫系统来识别和攻击自由流动病毒蛋白。

新的视频显示,HIV可通过在细胞间直接转移来规避识别。该研究的研究人员说,他们正在开发可帮助免疫系统识别含有病毒突触格式蛋白的疫苗及以突触形成所需因子为靶标的抗病毒药物。他们认为,经由病毒突触的“T细胞——T细胞”直接转移是HIV病毒感染的一个高效途径,这也许是最主要的传播模式。

HIV病毒最主要的传播模式可能是:

通过自由粒子的自身复制

通过自由流动粒子在体内扩散

通过病毒突触的直接转移

通过病毒蛋白感染健康细胞

公众号∶新媒体∶传播

电视∶电器∶消费

电饭煲∶炊具∶饮食

手机∶通讯工具∶交流

电脑∶电子产品∶打字

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号