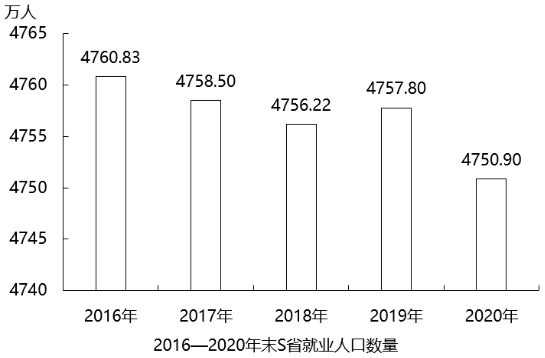

2020年末S省就业人口4750.9万人,占常住人口总数的59.01%,与2019年末相比,就业人口占常住人口总数的比重下降0.24个百分点。

2020年末S省第一产业、第二产业和第三产业的就业人口数量分别为764.89万人、2033.39万人、1952.62万人,与2019年末相比,第一、第二产业就业人口比重分别下降0.7个、0.1个百分点,第三产业就业人口比重上升0.8个百分点。

2020年末S省第二产业就业人口在就业人口中的占比比第三产业约高:

0.5个百分点

1.7个百分点

3.5个百分点

5.1个百分点

2013年末,吉林省共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位130914个,比2008年(2008年是第二次全国经济普查年份,下同)增加6487个,增长5.2%;产业活动单位157542个,增加5490个;个体经营户972280个,减少12861个,其中:有证照个体经营户719319个,增加50818个。

2013年末,全省第二产业和第三产业法人单位从业人员487.3万人,比2008年末增加15.9万人,增长3.4%。有证照个体经营户从业人员181万人,比2008年末减少34.2万人,下降15.9%。在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业155.8万人;建筑业53.8万人,占11.0%;公共管理、社会保障和社会组织53.8万人,占11.0%。在有证照个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:交通运输、仓储和邮政业67.4万人,占37.2%;批发和零售业63.0万人,占34.8%;住宿和餐饮业22.6万人,占13.0%。2013年末,全省第二产业和第三产业企业资产总计65441.9亿元。其中,第二产业企业资产总计27113.9亿元。

2013年末,在第二产业和第三产业法人单位中,数量位居前三位的行业依次是:

交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业

批发和零售业,公共管理、社会保障和社会组织,制造业

制造业,公共管理、社会保障和社会组织,批发和零售业

批发和零售业,住宿和餐饮业,交通运输、仓储和邮政业

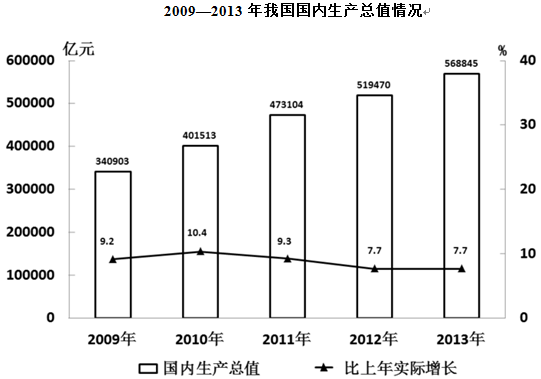

2013年,我国国内生产总值568845亿元,比去年实际增长7.7%,其中,第一产业增加值56957亿元,第二产业增加值249684亿元,第三产业增加值262204亿元,第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.0%,第二产业增加值比重为43.9%,第三产业增加值比重为46.1%,第三产业增加值占比首次超过第二产业。

2013年,我国第三产业增加值占国内生产总值的比重比第二产业:

高2.2个百分点

高2.2%

多12520亿元

高3.2个百分点

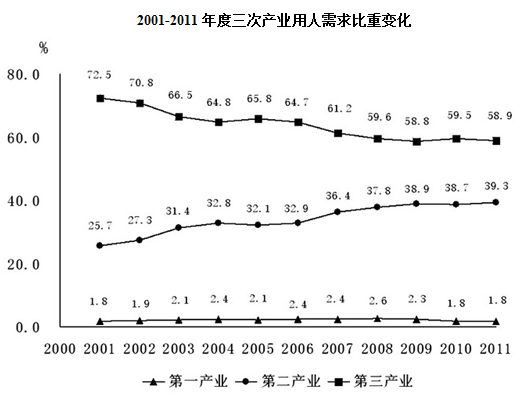

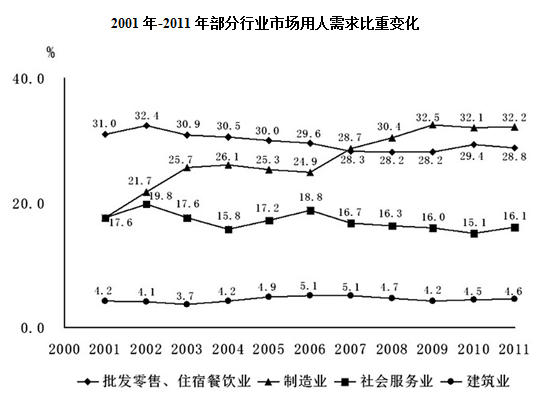

2011年制造业和建筑业占第二产业用人需求的比重为:

36.80%

51.33%

72.19%

94.64%

2013年末,吉林省共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位130914个,比2008年(2008年是第二次全国经济普查年份,下同)增加6487个,增长5.2%;产业活动单位157542个,增加5490个;个体经营户972280个,减少12861个,其中:有证照个体经营户719319个,增加50818个。

2013年末,全省第二产业和第三产业法人单位从业人员487.3万人,比2008年末增加15.9万人,增长3.4%。有证照个体经营户从业人员181万人,比2008年末减少34.2万人,下降15.9%。在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业155.8万人;建筑业53.8万人,占11.0%;公共管理、社会保障和社会组织53.8万人,占11.0%。在有证照个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:交通运输、仓储和邮政业67.4万人,占37.2%;批发和零售业63.0万人,占34.8%;住宿和餐饮业22.6万人,占13.0%。2013年末,全省第二产业和第三产业企业资产总计65441.9亿元。其中,第二产业企业资产总计27113.9亿元。

2008年末至2013年末,吉林省从事第二产业和第三产业活动的法人单位平均每年增加:

1621.8个

1.28%

1.04%

1297.4个

“十四五”时期。我国农业发展必须提质增效,大力推进农村一二三产业融合发展。下列做法不符合这一要求的是:

温泉资源丰富的甲乡组织村民大力发展休闲旅游

种植优质薄荷的乙乡根据市场需求确定生产规模

盛产富硒杂粮的丙乡建厂生产八宝粥罐头进行销售

拥有万亩良田的丁乡拓展从深加工到销售的产业链

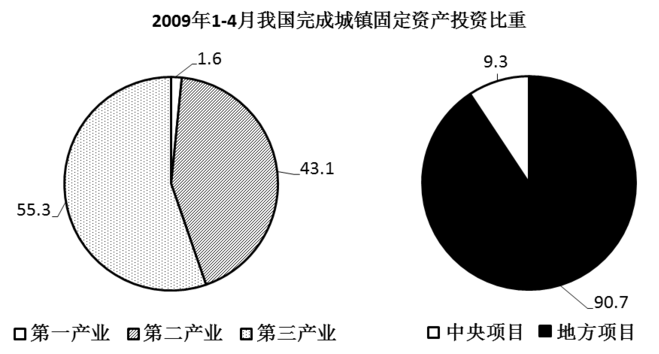

2009年1~4月我国完成城镇固定资产投资为37082.30亿元,比去年同期增长30.5%,其中第一产业比去年同期增长82.1%,投资比重见下图。

2009年1~4月我国完成的城镇固定资产投资中,第二产业投资比第三产业投资少多少:

3125亿元

3628亿元

4257亿元

4524亿元

第二产业增加值大约比第一产业与第三产业的和还多:

290亿元

310亿元

330亿元

350亿元

2016年4月份我国全社会用电量4569亿千瓦时,同比增长1.9%。其中,第一产业用电量86亿千瓦时,同比增长12.5%;第二产业用电量3316亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量569亿千瓦时,同比增长5.8%;城乡居民生活用电量598亿千瓦时,同比增长4.1%。

1~4月份,我国全社会用电量18093亿千瓦时,同比增长2.9%。从不同产业看,第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长9.1%;第二产业用电量12595亿千瓦时,同比增长0.2%;第三产业用电量2516亿千瓦时,同比增长10.0%,增速比上年同期提高2.1个百分点;城乡居民生活用电量2711亿千瓦时,同比增长9.5%,增速比上年同期提高5.4个百分点。

从不同省份看,1~4月份全社会用电量增速前十位的省份依次为:西藏(17.1%)、新疆(12.5%)、江西(8.3%)、陕西(7.4%)、安徽(7.1%)、北京(6.6%)、浙江(5.7%)、广东(4.8%)、海南(4.8%)、湖北(4.7%)。

2016年4月第二、三产业用电量占同期我国全社会用电量的比重约为:

95%

98%

75%

85%

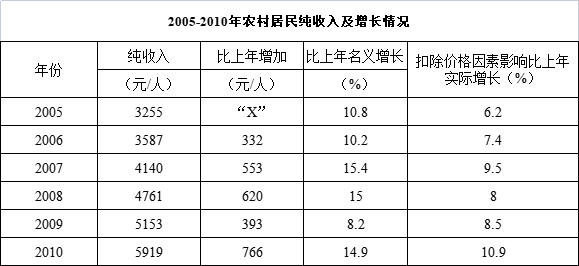

“十一五”期间,我国农村居民人均纯收入由2005年的3255元提高到2010年的5919元,增加2664元,年均增长12.7%;扣除价格因素后,实际年均增长8.9%。比“十五”期间农村居民收入年均实际增长速度高3.6个百分点。

2010年农村居民的工资性收入人均2431元,比2005年增加1257元,增长1.1倍,年均增长15.7%。在工资性收入中,在本乡地域内劳动得到的收入人均1178元,比2005年增加610元,增长1.1倍,年均增长15.7%;外出务工收入人均1015元,比2005年增加557元,增长1.2倍,年均增长17.2%。

2010年农村居民家庭生产经营纯收入人均2833元,比2005年增加988元,增长53.6%,年均增长9.0%,其中,农村居民家庭经营第一产业纯收入人均2231元,比2005年增加761元,增长51.8%,年均增长8.7%。农村居民家庭从事第二产业生产经营得到的纯收入人均182元,比2005年增加74元,增长68.2%;从事第三产业生产经营得到的纯收入人均420元,比2005年增加153元,增长57.4%。

2010年农村居民得到的转移性收入人均453元,比2005年增加305元,增长2.1倍,其中,2010年各级政府给予的农业生产补贴收入人均118元,比2005年增加100元,增长5.5倍;2010年农村居民领取的离退休金、养老金人均113元,比2005年增加82元,增长2.7倍;2010年农村居民报销医疗费人均27元,比2005年增加24元,增长8.7倍;2010年农村居民领取最低生活保障收入人均12元,比2008年增加7元,增长1.5倍。

2010年农村居民的财产性收入人均202元,比2005年增加114元,增长1.3倍,年均增长18.0%,年均增速比“十五”期间高3.5个百分点。

2005年,我国农村居民家庭从事二、三产业生产经营得到的纯收入人均为:

375元

446元

528元

602元

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号