都说眼下属于图像时代。且不说电视、电影、光盘等_______着文化消费和阅读走向,单单老照片、老漫画、老插图等等历史陈迹的_______,便足以表明人们已不再满足于在文字里感受生活,感受历史了。

填入横线部分最恰当的一项是:

引领 席卷而来

引导 沉渣泛起

主导 异军突起

引领 纷至沓来

皈依者狂热是指后来皈依的教众比生于信教家庭的教众(老信徒)更加虔诚或诸如此类的社会现象。

根据上述定义,下列不属于皈依者狂热的是:

英国的餐桌礼仪来自于法国,但后来英国人对餐桌礼仪的讲究程度却远胜于法国人

通过多年申请,韩国人小金终于获得美国绿卡,他认为自己比任何人都更像美国人了

老张以前只在超市买东西,今天第一次接触网购,一口气在网上买了几万元的商品

罗恩原籍德国,加入中国国籍后,致力于研究史书典籍,比很多中国人更热爱中国历史

人作为一种生命有机体的存在,必须满足不断增长的自然的物质需要,而解决人不断增长的需要和有限的自然供给之间的矛盾的根本途径就是创新实践。动物的需要是出于本能的,它们和自然界直接相统一,通过直接消灭对象的方式来满足自己的需要。人和动物不同,人的活动是远远超越于动物式的本能的,自然不可能自动满足人类无限复杂和不断发展着的需要。因此,人类必须要通过对象性活动,即社会实践来改变自然以满足自己不断发展着的需要。

这段文字意在说明:

人的需要和动物的需要是不同的

创新实践是解决人类物质需要的根本途径

改变自然才能满足人们不断发展的需要

人的活动比动物式的本能高级得多

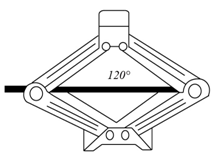

如图是常见的剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将物体顶起。若千斤顶两臂间的初始夹角为120°,物体重量保持不变,则下列关于两臂受到的压力大小说法正确的是:

两臂受到的压力随夹角的减小而减小,且一定小于物体的重力

两臂受到的压力随夹角的减小先减小后增大,且在90°时压力最小

两臂受到的压力随夹角的减小而增大,但不可能大于物体的重力

两臂受到的压力随夹角的减小先增大后减小,最大值不会超过物体的重力

今年中国南方地区出现“民工荒”。究其原因,或者是由于民工在家乡已找到工作;或者是由于南方地区民工工资太低,不再具有吸引力;或者是由于新农村建设进展加快,农民在农村既能增收,又能过上稳定的家庭生活。今年中国新农村建设确实进展加快,农民在农村既能增收又能过上稳定的家庭生活。

据此,可以推出今年南方地区出现“民工荒”的原因:

是由于民工在家乡已找到工作

可能是由于民工在家乡已找到工作

不是由于民工在家乡已找到工作

是由于南方地区民工工资太低,不再具有吸引力

国际多式联运是指按照多式联运合同,以至少两种不同的运输方式,由多式联运经营人将货物从一国境内接货地点运至另一国境内指定交货地点的一种运输方式。

根据上述定义,下列属于国际多式联运的是:( )。

将货运汽车直接开上火车车皮进行铁路运输,到达目的地再把货车从车皮上开下来

某公司为员工采购进口商品,通过厢式货车运送到公司楼下,员工再开车将商品带回家

电商从海外采购生鲜商品,由物流公司通过航空冷链进口到国内,然后由冷链车运至全国各地

船运公司将从外海打捞的海鲜运输到沿海地区,再由买家分销到各个生鲜市场

金庸的小说有很强的代入感,深受读者喜爱。现在人们说高手在民间,就会想到“扫地僧”。金庸细致观察社会,深入理解大众心理。其实“扫地僧”这样的人物未必存在,但金庸带给普罗大众安慰,“你看顶尖人物或许跟我们一样生活”,这就给大众带来自我认同的心理暗示。

这段文字意在强调:

文学创作需要长期的积累

虚构对文学创作意义重大

产生共鸣的作品才受欢迎

真实才是文学的终极追求

记者不是唯一在讲故事的人。小说家、编剧、段子手、营销号,以及每一个发帖的网友,都在以自己的方式讲述着关于时代的故事。________中,好记者不会迷失航向,而会对职业尊严有更深的_______。

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

百舸争流 体悟

风雨同舟 诠释

千帆竞发 剖析

逆水行舟 理解

任何小说在写完之前,都和作者有千丝万缕的联系,作者总是努力使它完美无缺。而一旦出版之后,一切可用的心血都已用尽,个人已再无力量去改动它,剩下的事情就是让别人去评说。

由此可以推知:

任何小说都不是完美无缺的

小说作者能做的就是把小说写好

小说作者不关心别人的评说

出版之后的小说与作者无关

南朝文学批评家钟嵘在《诗品》中评论晋人刘琨的作品“善为凄戾之词,自有清拔之气。琨既体良才,又罹厄运,故善叙丧乱,多感恨之词”。这是用刘琨罹逢厄运的经历,来解释其诗作何以多感慨悲愤之词。当代的文学评论家更是自觉地运用这种方法考察作品。某位研究清末小说《孽海花》的学者曾说,要理解这部作品,就要“知人论世”,有必要探索曾朴的生活、思想历程与创作过程。可知,“知人论世”是他研究《孽海花》的重要方法。

这段文字意在说明:

“知人论世”历来是重要的文学研究方法

作家的经历会对作品产生深刻的影响

“知人论世”被奉为古代作品研究的圭臬

当代学者继承了中国古人的文学研究模式

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号