我10岁的时候,就辍学回家当了农民,当时我做梦也没有想到几十年后,我竟然成了一个以写小说为职业的人。我在农村度过了漫长的青少年时期,在这期间,我把周围几个村子里那几本书读完之后,就与书本脱离了关系。我的知识基本上是用耳朵听来的:就像诸多作家都从老祖母讲述的故事里汲取了最初的文学灵感一样,我也有一个很会讲故事的祖母,还有一个会讲故事的爷爷,还有一个比我的爷爷更会讲故事的大爷爷——我爷爷的哥哥,村子里凡是上了点岁数的人,都是满肚子的故事,我在与他们相处的几十年里,从他们嘴里听说过的故事实在是难以计数。

这段文字的关键词是:

耳朵 阅读 回忆

耳朵 阅读 灵感

阅读 故事 灵感

阅读 故事 回忆

挤出效应是指在一个相对平面的市场上,由于供应、需求有新的增加,导致部分资金从原来的预支中挤出,而流入到新的商品中。

下列不属于挤出效应的是( )。

张某换了新工作,上班地点离家太远,于是他从准备的购房款中抽出部分先买了车

路某父母从外地搬来和他一起居住,住房太拥挤,他把原来准备买车的钱拿出了一些租了一套更大的房子

金某弟弟意外受伤,需要大笔医药费,他把自己准备度蜜月的旅游费拿出一半付了弟弟的医药费

林某预计用10万元装修新房,结果少花了一万元,于是他买了一台手提电脑

有一个20世纪八九十年代出生的人,在21世纪,恰好有一年,他年龄的平方数等于那一年的年份。这个人是哪年出生的?

1995

1990

1985

1980

工匠师傅甲擅长制作工艺品A,师傅乙擅长制作工艺品B,当有制作A任务时甲只制作A,有制作B任务时,乙只制作B。两人8周可以制作一车工艺品A,如由乙单独完成则需40周。两人60天可制作一车工艺品B,如由甲单独完成则需30周,现需要制作A、B各占一半的一车工艺品,问两位师傅共同完成需要多少天?

40

45

50

55

宋江、林冲和武松各自买了一辆汽车,分别是宝马、奥迪和路虎。关于他们购买的品牌,吴用有如下猜测“宋江选的是路虎,林冲不会选奥迪,武松选的肯定不是路虎”,但是他只猜对了其中一个人的选择。

由此可知:

宋江选的是奥迪,林冲选的是路虎,武松选的是宝马

宋江选的是路虎,林冲选的是奥迪,武松选的是宝马

宋江选的是奥迪,林冲选的是宝马,武松选的是路虎

宋江选的是宝马,林冲选的是奥迪,武松选的是路虎

这是中国式的隐忍,中国人像野草一样,即使遭遇地火焚烧的大灾难,他们仍然熬得住,挺得牢,来年春天,又会满山遍野绽放新绿。一个人可以有许多品德,但基本的品德,我认为是“熬”这个字。一个人懂得了“熬”,就说明他有信念,他有坚持,他有原则,咬紧牙关能熬下来,他就是一个个性英雄,虽败犹荣。

这段文字意在强调:

中国人的忍耐和坚强

中国人的信念和原则

中国人能够战胜任何灾难

中国人的英雄气概

两个以上的物品环绕一个中心组合在一起。两边平衡,重量或吸引力(包括形状、色彩等方面的吸引力)都有同等的分量,使人产生一种宁静的感觉,这就叫做均衡。

根据定义,下列不属于均衡的是:

在儿童公园中,有一种跷跷板,跷跷板两头坐着两个一样重的小孩,两人坐的位置与中心距离相等

人体中线两边各有一只眼睛,一只耳朵,一个鼻孔,一边脸,一手一脚

某模特身上穿着银灰色的套装,脚上穿着一双米黄色的皮鞋,肩上背着绿色的休闲包

达·芬奇的名画《最后的晚餐》,画面是一个长方形,以耶稣为中心,门徒在他两边,人数相等,两边的人与耶稣的距离也相等,两边墙上的背景也相同

新闻不仅是报道中每一个要素都符合客观实际,更重要的是新闻报道能给读者构建一个能正确认识该新闻事件本来面目的框架。无论是以镜头为信息载体的电视新闻,还是以文字为传播手段的报纸新闻都是结构事件的元素,通过一个个镜头或者一个个文字、词语按照特定顺序的组合形成对事件整体描述的框架。但是,叙事结构告诉我们,不同的组合能产生不同的意义。犹如田忌赛马一样,调整顺序也能产生质的飞跃,这也是马克思主义哲学中量变到质变的第二种形式。

这段文字意在说明:

新闻真实的实现有赖于受阅者的认识、理解

新闻的真实有赖于新闻主宰者——记者的把握

新闻内部要素的完全真实并不能代表这条新闻的完全真实

新闻报道的叙事结构同样影响着新闻事件的真实性

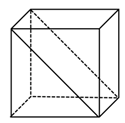

将一个表面积为18平方厘米的正方体沿对角线切成两块对称的三棱柱(见右图),并将这两块三棱柱重新拼接成一个大的三棱柱。则这个大三棱柱的表面积最大为多少平方厘米:

![]()

![]()

![]()

![]()

新闻工作一方面不能抱残守缺,不思改革,对于各种呼声________;另一方面又不能________,不加辨别地跟着各种思潮跑,没有一个界限。不然,就会乱套。对当前的各种社会思潮,我们要冷静地通过自己的头脑去思考,不能受随意性的支配。

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

敷衍了事 随波逐流

不以为意 拾人牙慧

莫衷一是 避重就轻

置若罔闻 人云亦云

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号