书法在中国文化中具有特殊地位。书法受到绝大部分文字使用者的喜爱,但又长期被当作一种“小道”而受到轻视。20世纪以来,书法的生存环境发生了很大的变化,特别是硬笔取代毛笔成为日常书写工具,毛笔书写便离开了日常生活,只有致力于书法的人们,才会去接受毛笔书写的训练。

这段文字主要介绍了:

书法在中国文化中的特殊价值

书法功能在当代的重大改变

人们对书法迥然不同的态度

毛笔在现代生活中的地位

基础教育是受政治、经济、文化、舆论乃至学界深度影响的领域。学业负担有其自身发生的逻辑链条,义务教育阶段的学业负担问题,既是一个客观存在,在某种程度上也是一个被社会舆论“建构”出来的主观存在。不同家庭、学校和学生所感受的学业负担与政策意图治理的学业负担可能大相径庭。学业负担问题的治理也受到教育内外部多重因素的掣肘,具有极高的挑战性。推动基础教育领域的公私合作而非对立,发挥双方的优势,对包括缓解学业负担问题在内的诸多问题均有意义。

对这段文字理解不准确的一项是:

学业负担问题涉及到主客观综合因素

学业负担有其自身发生的历史与现实逻辑

学业负担问题受到社会各个层面的深度影响

缓解学业负担问题有助于推动基础教育发展

汉字自从成了汉语的书面符号,就一直是中华民族文化最重要的载体。它之所以能够_______,正是因为它的生命力来自它的内部结构。汉字是形音义三位一体的结构体,其中,表意是它的主体功能。稳定的形、义使它超越了表音能力的缺陷,尽管古今汉语和南北方言语音发生了重大变化,人们还能“由文知义”。于是,隔代的人可以_______书面阅读,异地的人可以借助文字沟通。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

长盛不衰 共享

宝刀未老 超越

永葆青春 凭借

经久不衰 信赖

社会冲突扮演了一个激发器的角色,它激发了新规范、规则和制度的建立,从而充当了促使敌对双方社会化的代理人。此外,冲突重新肯定了潜伏着的规范,从而强化了对社会生活的参与。作为规范改进和形成的激发器,冲突使得调整已经发生变化了的社会关系成为可能。但是,社会冲突是否有利于内部适应,取决于是在什么样的问题上发生冲突,以及冲突发生的社会结构。

这段文字主要说明:

社会冲突有助于社会整合

社会冲突的整合功能是需要条件的

社会冲突是社会化不充分的表现

社会冲突是参与社会生活的方式之一

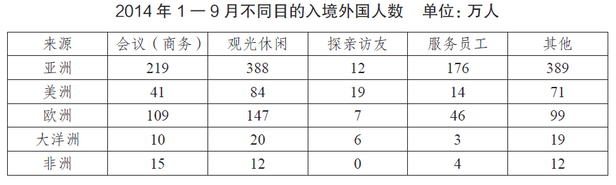

2014年1~9月我国入境外国人共有1922万人,其中来自亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲的外国人分别为1184万人、229万人、408万人、58万人和43万人。分不同目的的入境外国人数见下表。

2014年1~9月来自大洋洲以不同目的入境的人数占其入境总人数的比重超过15%的有:

会议(商务)、探亲访友、服务员工

观光休闲、探亲访友、其他

会议(商务)、观光休闲、其他

观光休闲、探亲访友、服务员工

2009年,我们伟大的祖国迎来了60岁生日。60年,光辉岁月弹指一挥间,中华大地发生了沧桑巨变。中华大地发生沧桑巨变的原因有:

①坚持了中国特色社会主义理论的指导

②建立了完善的、适合中国国情的民主制度

③坚持中国共产党的领导,保持社会主义方向

④坚持和平发展道路,营造了良好的国际环境

①④

②③

①③④

①②③④

“共享经济”,也称为“分享经济”,本意是指“通过闲置资源的共享并将其与有短期使用需求的用户进行匹配,从而实现社会效益的最大化”,使用者可通过较低的价格享有服务,而资源占有者则可以通过提供闲置资源给他人“共享”而获得收益,是“双赢”格局。智能手机以及移动互联网的普及极大地促进了共享经济的发展,丰富和方便了人们的日常生活。而近年来,我国的共享经济在经营模式上已不限于依托“闲置资源”,而是通过集中采购或生产大量物品——出售其临时使用权——获得回报,主要特点就是“分时租赁”。

对这段文字概括最恰当的一项是:

我国共享经济在经营模式上有新发展

实现“双赢”是共享经济的终极追求

分时租赁是未来共享经济的主要模式

共享经济本质是实现资源利用最大化

将号码分别为1、2、……6的6个小球放入一个袋中,这些小球仅号码不同,其余完全相同。首先,从袋中摸出一个球,号码为A;放回后,再从此袋再摸出一个球,其号码为B,则使不等式A-2B+2>0成立的事件发生的概率为:

![]()

![]()

![]()

![]()

我国拥有悠久的历史和多样的民族文化,对于文化旅游产业来说是______的优势。与自然观光型景区不同,这些文化旅游景区更注重加强人们对目的地文化的感受和体验,______人们的审美情趣和文化情结,是更具内涵式的综合性旅游项目。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

与生俱来 触发

无可厚非 引发

得天独厚 激发

地利人和 触动

美国法理学家博登海默说:“正义有着一张普洛透斯似的脸,变幻无常、随时可呈不同形状并具有极不相同的面貌。”在他看来,正义具有不确定性,不同的裁判者、不同的情境下正义会以不同面目示人。其实不然,正义绝对不会变幻莫测,不可琢磨,他不是裁判者随心所欲的个人情绪宣泄,它一定体现了人性中的真善美,不会挑战人类的良知、美德、慈爱等正义的情感。我们不能苛求所有法官对同一事实形成完全相同的观点,但执法者追求正义,惩恶扬善的目标不能偏离。

对这段文字理解错误的是:

执法过程中应存异求同,避免各抒己见、莫衷一是

对同一事物的看法可以不同,但正义的标准是确定的

法官不能用“普洛透斯似的脸”来混淆是非,颠倒善恶

法官裁判应合乎基本准则和目标,不可背离正义和公平

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号