并非所有的阅读都是一场对抗,一次_______的对话。有谁未曾被一篇扣人心弦、_______的论述所折服,未曾_______在他人的思维里,而又被一声电话铃声或其他干扰拽回现实?

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

唇枪舌剑 字字珠玑 沉醉

雄辩高谈 丝丝入扣 迷醉

舌战群儒 笔底生花 沉浸

剑拔弩张 巧舌如簧 陶醉

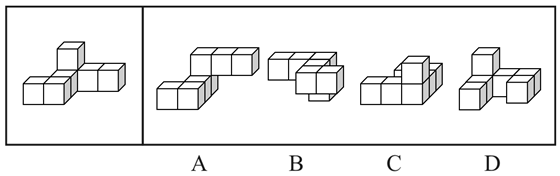

下列选项中,与所给图形是同一图形的是( )。【2021广东思维能力062】

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

甲、乙、丙、丁四对夫妇参加一场交谊舞会。开始时,四位先生的舞伴都是自己的夫人,后来他们先后三次交换了舞伴:

①乙先生和丙先生交换舞伴;

②甲先生和丙先生交换舞伴;

③乙夫人和丁夫人交换舞伴。

问三次交换舞伴后,下列哪种舞伴搭配是正确的:

甲先生和丁夫人

丙先生和乙夫人

丙先生和丁夫人

丁先生和甲夫人

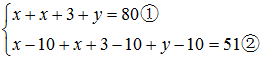

一个三口之家,爸爸比妈妈大3岁,现在他们一家人的年龄之和是80岁,10年前全家人的年龄之和是51岁,则女儿今年多少岁:

7

8

9

10

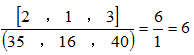

某市一体育场有三条同心圆的跑道,里圈跑道长![]() 公里,中圈跑道长

公里,中圈跑道长![]() 公里,外圈跑道

公里,外圈跑道![]() 公里。甲、乙、丙三人分别在里、中、外圈同一起跑线同时同向跑步。甲每小时跑3.5公里,乙每小时跑4公里,丙每小时跑5公里,问几小时后三人同时回到出发点:

公里。甲、乙、丙三人分别在里、中、外圈同一起跑线同时同向跑步。甲每小时跑3.5公里,乙每小时跑4公里,丙每小时跑5公里,问几小时后三人同时回到出发点:

8小时

7小时

6小时

5小时

某跑步团的3位队员A、B、C在一环形湿地公园晨跑,三人同时从同一地点出发,A、B按逆时针奔跑,C按顺时针方向奔跑。A、B两人晨跑速度之比为16:13,且他俩的速度(以米/分计)均为整数并能被5整除,其中B的速度小于70米/分,C在出发20分钟后与A相遇,2分钟之后又遇到了B。那么,这个湿地公园周长为:

3300米

3360米

3500米

3900米

王国维所讲的“二重证据法”,是以“地下之新材料”补正“纸上之材料”,两者互相印证。这是以他本人多年研究实践的丰硕成果为基础的,自然也难免受到他那个年代历史条件的限制。他在《古史新证》讲义中列举“纸上之材料”,从《尚书》、《诗》、《易》,一直到先秦诸子和《史记》,差不多包括了所有有关的传世典籍,而“地下之材料仅有二种”,即甲骨文字与商周金文。王国维当年只能提到这两者,因为那个时候中国的现代考古学仍处于发轫阶段。到后来李济先生论“古史重建”时,就将田野考古放到突出的位置了。

这段文字主要介绍王国维“二重证据法”:

形成的历史条件和基础

所运用的核心材料

在当时受到的局限

与李济“古史重建”的区别

“中庸”之“中”不是简单的数理意义上的“中间”,更不是“调和”或“折中”,它绝非一眼就能看透和判断准确的。“中”的标准并不固定、绝不拘泥,它随着条件的变化而变化。中庸是一个不断纠偏的_______。此时“中”,换个时间未必“中”;此地“中”,换个场合未必“中”。从辩证思维和方法论而言,“中庸”其实是一种“度”的_______,是在纷繁复杂的矛盾中研究什么是事物所处的最好状态以及如何达到这种最好状态。

填入画横线部分最恰当的一组是:

结果 揣度

过程 把握

节点 区分

尺度 衡量

甲、乙、丙三人加工一种零件,三人每小时一共可以加工70个零件。如果甲乙两人每小时加工的零件数之比为2:3,乙丙两人每小时加工的零件数之比为4:5,则丙每小时比甲多加工( )个零件。

8

10

14

16

已知:(1)只要甲被录取,乙就不被录取;(2)只要乙不被录取,甲就被录取;(3)甲被录取。已知这三个判断只有一个真,两个假。由此推出:

甲、乙都被录取

甲、乙都未被录取

甲被录取,乙未被录取

甲未被录取,乙被录取

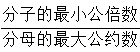

,化简后为

,化简后为 ;

; 小时;

小时; 。例:

。例: 。

。 陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号