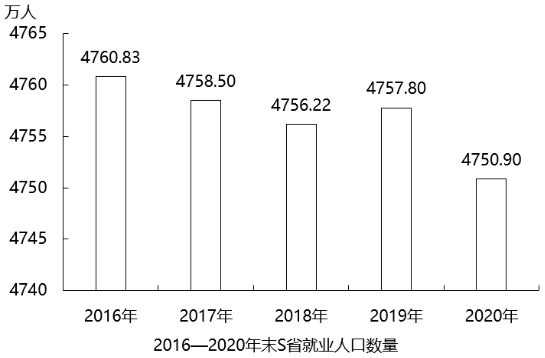

2020年末S省就业人口4750.9万人,占常住人口总数的59.01%,与2019年末相比,就业人口占常住人口总数的比重下降0.24个百分点。

2020年末S省第一产业、第二产业和第三产业的就业人口数量分别为764.89万人、2033.39万人、1952.62万人,与2019年末相比,第一、第二产业就业人口比重分别下降0.7个、0.1个百分点,第三产业就业人口比重上升0.8个百分点。

2020年末S省第一产业就业人口同比:

减少了不到50万人

减少了50万人以上

增加了不到50万人

増加了50万人以上

2018年,某市实现地区生产总值24221.98亿元,比上年增长7.6%。其中,第一产业增加值22.09亿元,增长3.9%;第二产业增加值9961.95亿元,增长9.3%;第三产业增加值14237.94亿元,增长6.4%。现代产业中,现代服务业增加值10090.59亿元,增长7.1%;先进制造业增加值6564.83亿元,增长12.0%;高技术制造业增加值6131.20亿元,增长13.3%。四大支柱产业中,金融业增加值3067.21亿元,增长3.6%;物流业增加值2541.58亿元,增长9.4%;文化及相关产业(规模以上)增加值1560.52亿元,增长6.3%;高新技术产业增加值8296.63亿元,增长12.7%。七大战略性新兴产业增加值合计9155.18亿元,比上年增长9.5%,占地区生产总值比重37.8%。其中,新一代信息技术产业增加值4772.02亿元,增长10.9%;数字经济产业增加值1240.73亿元,增长3.8%;高端装备制造产业增加值1065.82亿元,增长10.7%;绿色低碳产业增加值990.73亿元,增长11.7%;海洋经济产业增加值421.69亿元,下降11.3%;新材料产业增加值365.61亿元,增长8.6%;生物医药产业增加值298.58亿元,增长22.3%。

全市年末常住人口1302.66万人,其中常住户籍人口454.70万人,增长4.6%,占常住人口比重34.9%;常住非户籍人口847.97万人,增长3.6%,占比重65.1%。年末城镇登记失业率为2.3 %。全年居民消费价格比上年上涨2.8%。全年完成一般公共预算收入3538.41亿元,比上年增长6.2%。其中税收收入2899.60亿元,增长9.2%。一般公共预算支出4282.54亿元,下降6.8%。

2018年,下列产业对该市地区生产总值增长的贡献率最大的是:

第三产业

现代服务业

文化及相关产业(规模以上)

高新技术产业

2018年江苏第一、二、三产业增加值分别为4142亿元、41248亿元和47205亿元;城镇常住居民人均可支配收入47200元,增长8.2%,农村常住居民人均可支配收入20845元,增长8.8%;一般公共预算收入8630亿元,一般公共预算支出11658亿元。

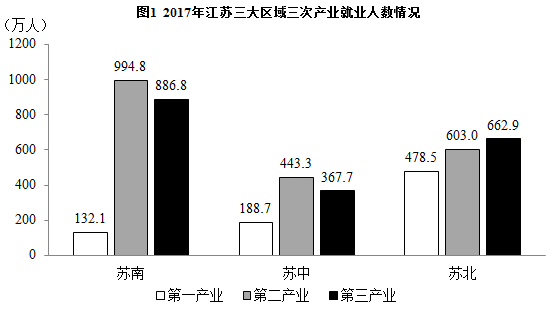

2017年苏南、苏中、苏北地区就业人员人均产业增加值最大的是:

苏中第三产业

苏南第二产业

苏南第三产业

苏北第二产业

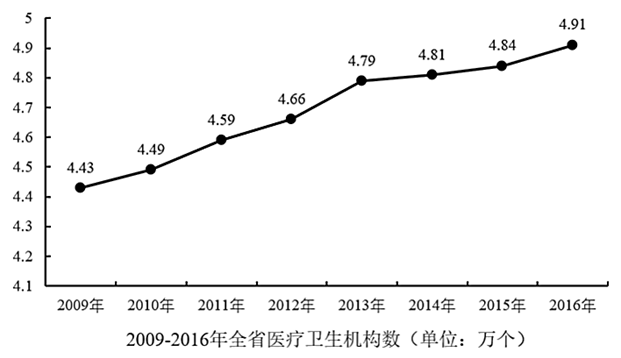

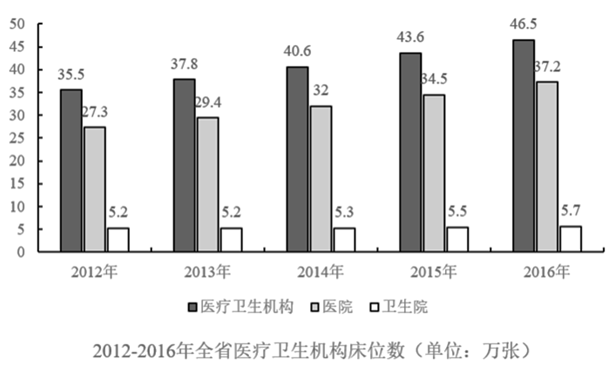

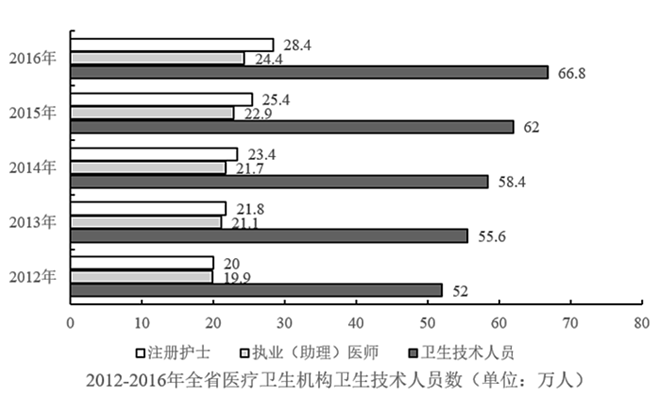

近年来,广东全省医疗卫生资源总量继续增加,医疗服务能力不断增强。截止2016年底,全省医疗卫生机构4.91万个,医疗卫生机构拥有床位46.5万张,其中:医院37.2万张,卫生院5.7万张。医疗卫生机构卫生技术人员66.8万人,其中:执业(助理)医师24.4万人,注册护士28.4万人,医护比1:1.16。

2013—2016年,全省医疗卫生机构平均每年较上一年增加执业(助理)医师约( )万人。

0.9

1.1

1.7

2.1

2014年我国经济在转型升级中步入中高速发展的“新常态”,战略性新兴产业和生产性服务业逆势上行,渐成拉动经济增长的两大“新引擎”。

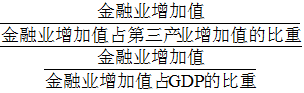

以发展速度论,新业态快速进入百姓生活,新型服务业攻城略地,势如破竹。2014年,金融业增加值增速较快,比第三产业增加值增速8.1%快2.1个百分点。电子商务全国网上零售额增长赢得最佳绩,比全社会消费品零售总额增速12.0%快37.7个百分点,并拉动快递业务量较上年增长61.6%之后再创51.9%的高增速。工业高技术产业超越传统产业,增加值同比增长12.3%,较规模以上工业增速快4.0个百分点。科技含量高、新兴产业比重大的制造业不少实现了两位数增长。新能源产业沐浴政策春风茁壮成长,涨势惊人:核电增长36.1%,并网风电增长25.6%,增速分别提升19.9个和1.1个百分点。并网太阳能发电在上年增长3.4倍的基础上,继续保持67.0%的高增长。

以影响和贡献论,新产业、新业态助推经济增长功不可没。据对持续走强的服务业测算,2014年,金融业增加值占第三产业增加值的比重达到15.3%,金融业增加值占GDP的比重从上年的5.89%跃升至7.37%,一举突破十二五以来在5%左右徘徊的格局。考量新产业、新业态对经济增长的牵引力,经济大省可见一斑:广东规模以上租赁和商务服务业实现营业收入增长12.6%,对全省规模以上服务业营业收入增长的贡献率超过30%;山东高端装备制造业增加值增长12.1%,对全省工业增长的贡献率为34.4%;江苏仅快递业务收入就增长40.6%,拉动邮政业务收入增长24.9%,贡献率高达87.5%。

2014年我国第三产业增加值占GDP的比重约为:

48.2%

46.8%

45.3%

44.1%

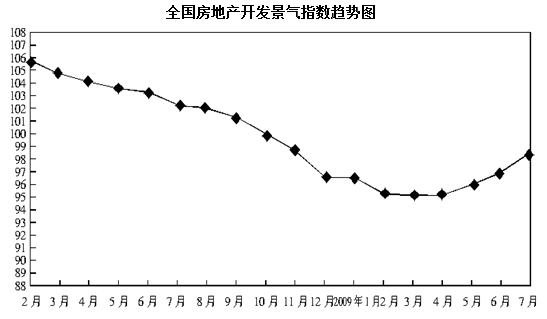

2009年1-7月全国房地产市场运行情况

房地产开发完成情况

1-7月,全国完成房地产开发投资17720亿元,同比增长11.6%,增幅比1-6月提高1.7个百分点,比去年同期回落19.3个百分点。其中,商品住宅完成投资12427亿元,同比增长8.2%,比1-6月提高0.9个百分点,比去年同期回落25.5个百分点,占房地产开发投资的比重为70.1%。

1-7月,全国房地产开发企业房屋施工面积25.07亿平方米,同比增长12.5%,增幅比1-6月回落0.2个百分点;房屋新开工面积5.50亿平方米,同比下降9.1%,降幅比1-6月缩小1.3个百分点;房屋峻工面积2.54亿平方米,同比增长24.7%,增幅比1-6月提高2.4个百分点。其中,住宅峻工面积2.09亿平方米,增长26.6%,比1-6月提高3.7个百分点。

1-7月,全国房地产开发企业完成土地购置面积16309万平方米,同比下降25.8%;完成土地开发面积12789万平方米,同比下降13.4%。

商品房销售情况

1-7月,全国商品房销售面积41755万平方米,同比增长37.1%。其中,商品住宅销售面积增长38.8%;办公楼销售面积增长13.3%;商业营业用房销售面积增长21.7%。1-7月,商品房销售额19600亿元,同比增长60.4%。其中,商品住宅销售额增长65.3%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长22.9%和34.2%。

房地产开发企业资金来源情况

1-7月,房地产开发企业本年资金来源28639亿元,同比增长28.7%。其中,国内贷款6524亿元,增长42.7%;利用外资273亿元,下降33.1%;企业自筹资金9557亿元,增长9.9%;其他资金12285亿元,增长43.2%。在其他资金中,定金及预收款7179亿元,增长35.7%;个人按揭贷款3628亿元,增长78.9%。

70个大中城市房屋销售价格指数

7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨1.0%,涨幅比6月份扩大0.8个百分点;环比上涨0.9%,涨幅比6月份扩大0.1个百分点。

新建住宅销售价格同比上涨0.3%;环比上涨1.1%,涨幅比6月份扩大0.3个百分点。

分类型看,与上年同月相比,经济适用房销售价格上涨0.5%;商品住宅销售价格上涨0.3%,其中普通商品住宅销售价格上涨0.9%,高档住宅销售价格下降1.7%。与上月相比,经济适用房销售价格上涨0.1%;商品住宅销售价格上涨1.2%,其中普通商品住宅销售价格、高档住宅销售价格均上涨1.2%。

分地区看,与上年同月相比,新建住宅销售价格上涨的城市有43个,其中涨幅最大的5个城市是:宁波6.4%、银川5.4%、锦州5.2%、金华4.9%、西宁4.5%;价格下降的城市有26个,其中降幅最大的5个城市是:石家庄下降5.5%、徐州下降5.2%、深圳下降4.6%、桂林下降4.4%、丹东下降4.0%。

全国房地产开发景气指数

7月份,全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为98.01,比6月份提高1.46点。

2009年7月份70个大中城市房屋销售价格与上一年同期的上涨比例最高的类型是:

经济适用房销售价格

商品住宅销售价格

普通商品住宅销售价格

高档住宅销售价格

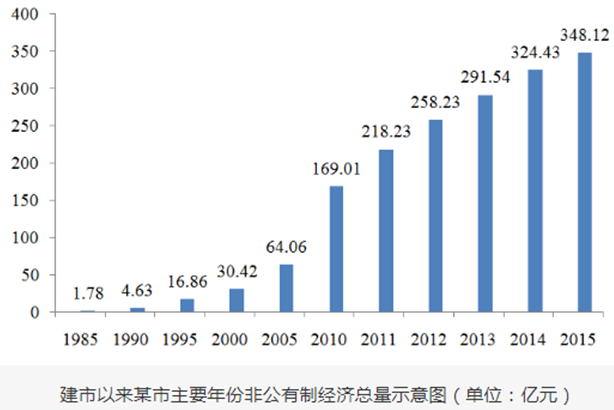

2015年,某市非公有制经济实现增加值348.12亿元,比上年净增加23.69亿元,非公有制经济增加值占GDP的比重为57.5%。其中,民营经济增加值335.24亿元,外商经济增加值11.84亿元,港澳台经济增加值1.04亿元,分别比“十一五”末(2010年)增长104.3%,162.9%和147.4%。

2015年,非公有制经济第一、二、三产业结构之比由上年的9.5:57.7:32.8调整为9.4:57.9:32.7,与“十一五”末相比,第一、三产业比重下降了3.9和3.5个百分点,第二产业比重上升了7.4个百分点。在第二产业中,工业增加值占非公有制经济增加值比重为47.3%,比“十一五”末提高了7.8个百分点。

与2010年相比,2014年该市非公有制经济中第三产业比重:

上升了3.4个百分点

上升了3.6个百分点

下降了3.4个百分点

下降了3.6个百分点

2016年4月份我国全社会用电量4569亿千瓦时,同比增长1.9%。其中,第一产业用电量86亿千瓦时,同比增长12.5%;第二产业用电量3316亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量569亿千瓦时,同比增长5.8%;城乡居民生活用电量598亿千瓦时,同比增长4.1%。

1~4月份,我国全社会用电量18093亿千瓦时,同比增长2.9%。从不同产业看,第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长9.1%;第二产业用电量12595亿千瓦时,同比增长0.2%;第三产业用电量2516亿千瓦时,同比增长10.0%,增速比上年同期提高2.1个百分点;城乡居民生活用电量2711亿千瓦时,同比增长9.5%,增速比上年同期提高5.4个百分点。

从不同省份看,1~4月份全社会用电量增速前十位的省份依次为:西藏(17.1%)、新疆(12.5%)、江西(8.3%)、陕西(7.4%)、安徽(7.1%)、北京(6.6%)、浙江(5.7%)、广东(4.8%)、海南(4.8%)、湖北(4.7%)。

与2014年同期相比,2016年1~4月第三产业用电量上升了约:

15%

19%

23%

27%

2013年1—5月该省城乡建设中亿元以上平均项目规模是:

79353.6万元

78210.9万元

68097.6万元

10665.1万元

根据海关统计,2014年,我国共出口铁路设备267.7亿元,比上年(下同)增长22.6%。统计显示,2014年我国铁路设备出口呈现5个特点:

一是出口呈现快速增长态势。2014年,我国铁路设备出口整体呈现快速增长态势,其中,有9个月同比增速保持在20%以上。12月当月出口铁路设备28.1亿元,同比增长42.3%,环比增长22%。

二是主要出口东盟、阿根廷、澳大利亚和美国。2014年,我国对东盟出口铁路设备38.4亿元,增长1.2倍;对阿根廷出口34.5亿元,增长45.9%;对澳大利亚出口33.5亿元,减少40%;对美国出口31.7亿元,增长47.2%;对上述四者出口合计占同期我国铁路设备出口总值的(下同)51.6%。此外,在其他前10大市场中,对巴西、南非和埃塞俄比亚出口倍增。

三是主要出口品种为铁道及电车道机车、车辆。2014年,我国出口铁道及电车道机车、车辆154.5亿元,增长13.3%,占57.7%,其中,出口铁道及电车道机动客、货、敞车77.7亿元,增长47%。同期,出口铁道及电车道机车、车辆零件66.8亿元,增长34.2%,占24.9%;出口钢轨25.8亿元,增长61.8%;出口轨道固定装置和机械交通管理等设备及零附件8.3亿元,增长13.3%。

四是加工贸易方式出口占比过半,一般贸易方式出口大幅增长。2014年,加工贸易方式出口铁路设备146.2亿元,增长12.9%,占54.6%;以一般贸易方式出口111.3亿元,增长35.8%,占41.6%。此外,以对外承包工程出口货物方式出口8.1亿元,增长30.4%。

五是以国有企业出口为主,外商投资企业出口大幅增长。2014年,我国国有企业出口铁路设备187.5亿元,增长18.2%,占70.1%;外商投资企业出口41亿元,增长46.6%,占15.3%;民营企业出口39.2亿元,增长23.3%,占14.6%。

2013年,我国铁路设备出口方式中,以加工贸易方式出口比以一般贸易方式出口:

约多35亿元

约多47.5亿元

约少35亿元

约少47.5亿元

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号