随着社会经济的快速发展,很多现代化都市高楼林立,变成了钢铁水泥的森林。但欧洲某著名城市几乎没有一座高楼大厦,某旅游者在游览时了解到该城市仅有10万人。由此他认为,人口稀少、需求不旺是这座城市不建高楼大厦的主要原因。

以下哪项如果为真,最能质疑上述旅游者的观点?( )

许多住在老城区的社会精英都想住进现代化高楼

该城市已经规划3年内建造一座高层地标性建筑

该城市规定一般建筑物的高度不得超过当地教堂

该地区人口近百万的其他城市也大都没有高楼大厦

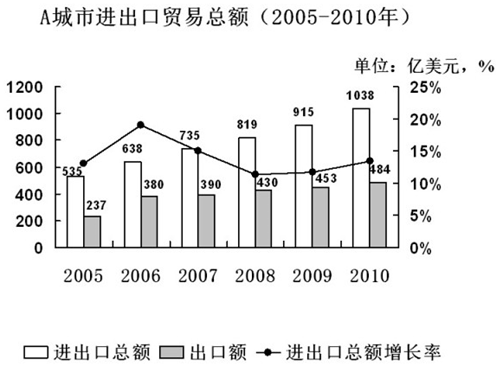

2005—2010年,A城市的进出口总额增长率最高值与最低值相差约:

4%

6%

8%

10%

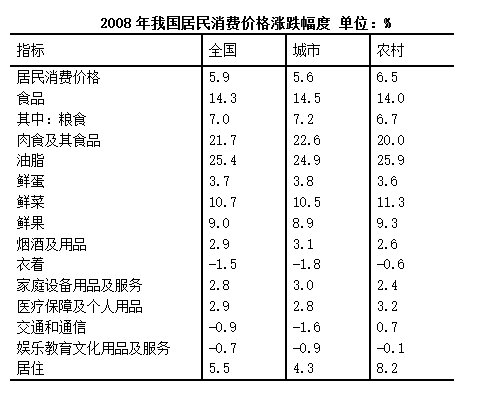

下列关于2008年我国城市、农村娱乐教育文化用品及服务消费量的说法正确的是:

城市高于农村

城市低于农村

城市与农村相等

无法比较

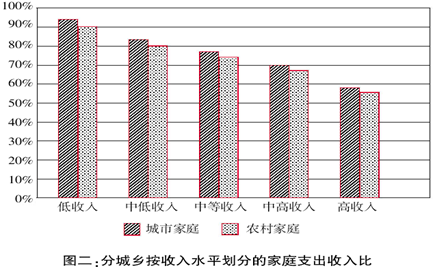

根据调查结果测算,家庭平均消费率在76%左右,城市家庭消费率为77.6%,高于农村家庭的74.1%,说明城市家庭的即期消费倾向要略高于农村。调查结果表明,不论城市还是农村,家庭消费率随着收入增加而递减。低收入家庭消费率高达90%以上,高收入家庭消费率比较低,城市和农村高收入家庭的消费率分别为57.9%和53.9%。高收入家庭的消费水平与其他几类家庭的差距较为悬殊,高收入家庭的消费绝对数额约等于中等收入加上中高收入家庭的消费数额。以城市为例,中等收入家庭年平均消费支出24790.5元,中高收入家庭年平均消费支出31508.7元,两者相加仅比高收入家庭年平均消费支出55772.6元高526.6元。

高收入家庭消费率比较低,意味着城市和农村高收入家庭每年收入的:

20%以上用于储蓄和积累

30%以上用于储蓄和积累

40%以上用于储蓄和积累

50%以上用于储蓄和积累

社区是城市基层治理的“最后一公里”。特别是城市化进入当前阶段,社区成为承载群众对美好生活的需求和日常矛盾最集中的单元。加上社区工作人员往往缺口较大,所辖人群基数又大,容易出现“小马拉大车”的情况。破解基层治理难题应该主要依靠:

人大代表,针对具体的问题向人大提出意见和建议

社区工作者,提高业务水平,增强独立决策的能力

科技,提高基层治理社会化、智能化及专业化水平

群众,做实参与机制,推动社区治理的“多元共治”

教育机会平等权问题,源自城市化。加强对我国教育机会平等权的保护,_______已不在上不起学的问题,而在于如何配置相对缺乏的教育资源,使其更加_______,从而克服城市化带来的弊病。

依次填入划横线处最恰当的一项是:

重点 平均化

重心 平等化

本质 均衡化

关键 均等化

城市是人类进入文明时代的关键标志,是文明成果的________之地,城市不仅仅是非农人口与产业的空间集聚,也________了适应时代变化的经济社会文化生活,从古至今都是经济文化的“高地”。

依次填入画横线处最恰当的一项是:

汇聚 培育

积淀 滋养

荟萃 孕育

展示 滋生

现在的社会是讲竞争实力的社会,要的是真才实学,城市只是一个载体,学生能否学到知识,增强实力,今后能否有大的发展,更重要的是你能否考上一所好的大学,而不是你是否到了一个大城市。

这段文字意在说明:

大学生增强实力才能参与竞争

现代社会最重要的是竞争实力

学生考上好大学一定有好的发展

到大城市并非等于一定要有好的发展

随着农村人口快速向城市转移,教育资源的供给并未随之增容,如调整中小学布局,扩建、新建学校,调配师资等。单纯靠挖掘潜力“加双筷子”的办法应对教育资源不足的问题,终究难以为继。人口城市化是不可逆的趋势,促进城乡教育均衡化,不是简单把农村学生留在农村,事实上也是留不住的,应顺应城市化发展的趋势,随人口流动来配置和供给教育资源。子女教育往往是农村进城人口的第一需求,解决好农民子女进城教育的问题,也是推动农村人口就地城市化的基础。

这段文字针对的主要问题是:

教育资源调配与现实需求严重脱节

人口快速流动给城市发展造成压力

农村转移人口在城市生活中遇到障碍

城镇化背景下教育资源供给存在矛盾

城乡价值观念和行为规范的诸多差异,给进城务工的农民带来了极大的文化冲击。他们中有很多人通过社会学习,积极地参与社会生活,掌握城市社会的知识、技能和规范,逐步适应和融入了城市社会。但在这个过程中也有不少人成了“双重边缘人”,他们对家乡农村的依恋在减退,不愿意或无法回归农村社会,但同时又未能真正适应、融入城市。

关于这段文字,以下理解准确的是:

很多农民因对家乡农村和农村不再依恋而进城务工

融入城市失败导致很多进城务工农民无法回归到农村社会

进城务工农民可以通过学习等方式克服城乡文化差异带来的冲击

城乡文化差异是很多进城务工农民无法适应、融入城市的直接原因

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号