2015年3月24日,以亚历山大·茹科夫为主席的国际奥委会评估团开始对北京、_______联合申办2022年冬奥会进行实地考察和风险评估。

承德

沈阳

哈尔滨

张家口

人体内每种细胞的表面都有一层独特的含糖外衣。细胞之间进行相互作用时,比如细菌和病毒感染人体时,必须识别糖代码并进行适当的“分子握手”。如果能够破解细胞“甜言蜜语”中的奥秘,掌握阅读和书写这种细胞语言的技巧,我们将获得一种强有力的干预细胞活动的新方法,从而控制和治疗相关疾病。然而要做到这一点并不容易,作为细胞语言的糖代码非常复杂。

英国科学家在解释糖代码的复杂性时说,试着想象你是一种细菌,正在接近宿主细胞,在其表面上的生物分子“森林”上跳伞。你首先遇到的是由糖构成的“树枝”,它们通过蛋白质“树干”与细胞膜相连。任何想进入宿主细胞的细菌都必须________________。这是一个很高的要求,因为含糖“树枝”的形状太复杂了。糖代码(称为糖组)含有数十种不同的糖,这些糖在被称为聚糖的支链中融合在一起。阅读糖代码不仅仅是逐字解码,而是要认识每种糖的形状并理解它的含义。

在自然界中负责抓取细胞表面糖的是被称为凝集素的蛋白质,其内部空腔与特定的糖紧紧贴合在一起。我们知道凝集素的发现已有100多年的历史,并且最近已经开始进行人工制造。但仅仅对不同的凝集素进行整理分类并没有提高我们对糖代码的理解。而当化学家分离出特定的糖并确定了它们的结构之后,我们才对糖代码有了进一步的了解。由于它们如此的庞大、复杂,最好的方法是利用质谱仪,将它们分解为一系列的小片段,借助算法重建母体分子。到了21世纪初,科学家已经确定了一些装饰某些类型细胞的糖。2002年,英国伦敦帝国理工学院的科学家提出了一种方法,将数百个单糖固定在一个培养皿上,然后用各种凝集素和其他分子对它们进行清洗,看看哪些分子会互相结合。这是理解糖代码的一种自动化方法。不久之后,人们尝试利用这种方法,来探究艾滋病病毒和H1N1流感病毒在感染人体的过程中,与人体细胞表面上的哪些糖类进行了结合。然而,我们对于细胞的糖代码仍然知之甚少。

单纯阅读糖代码相对简单,但是如何书写或重写它们呢?这意味着将单个糖分子拼接成聚糖,这是一项艰苦的工作,包括要引导每种糖以正确的方式进行化学反应等。在人体内,这项工作由各种酶负责。不过,这项工作具有更加重要的意义。研究致病微生物表面的聚糖有助于开发更具针对性的疫苗。这种疫苗可使人体的免疫系统发现这些聚糖并杀死致病微生物。一些针对流感和脑膜炎的疫苗已经含有糖的成分,将来,这种方法可以有效治疗包括疟疾在内的其他疾病。

填入文中第2段画横线处最恰当的是:

有一个与含糖“树枝”相匹配的形状

找到“树枝”与“树干”相恰的连接方式

在接近生物分子“森林”时找到合适的跳伞时机

首先识别蛋白质“树干”的种类、顺序等特点

以下应依法惩处的经济垄断行为是:

某商场即将歇业装修,以亏本价格倾销库存商品,一时间,使得周边竞争对手的生意清淡

某市餐饮协会为保证卫生质量和食品安全,要求会员单位必须使用统一消毒的餐具

根据国际市场原油价格变化,国家发改委决定调整国内成品油价格

某出版社对其出版的《国学大全》精装本定了“天价”

中国历史上出现过许多“盛世”。下列对应关系错误的是:

文景之治——汉朝

武丁盛世——商朝

康乾盛世——清朝

开皇之治——唐朝

某单位有78个人,站成一排,从左向右数,小王是第50个,从右向左数,小张是第48个,则小王小张之间有多少人:

16

17

18

20

油∶( )与( )∶车在内在逻辑关系上最为相似。

炒 开

香 快

锅 人

水 马

偶尔想起曾经听人说过,在中国,人人具有三种博士资格:拿筷子博士、吹煤头纸博士、嗑瓜子博士。至于吹煤头纸,现在早已销声匿迹了。半个多世纪前,丰子恺先生曾犀利地调侃国人嗑瓜子之劣迹,说把光阴耗费在“咯嘣”声中,这不是民族性的衰退吗?难怪老先生要痛心疾首地感慨自己一见瓜子就害怕,历史写到今天,这种悠闲的生活态度已被埋没在高效率快节奏的时代旋律里。唯有筷子,风风雨雨了两千多年,还是经久不衰,“民以食为天”,对于国人,筷子是进食的工具,少不得。

对本段文字的概括,准确的一项是:

随着时代的发展进行,“吹煤头纸”已不复存在

丰子恺先生痛恨“嗑瓜子”,因为他认为这是民族性的衰退

用“吹煤头纸、嗑瓜子”的消失,衬托筷子在生活中经久不衰,不可或缺

悠闲的生活态度被高效率快节奏的时代旋律取代是历史必然

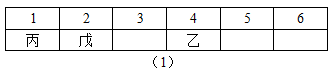

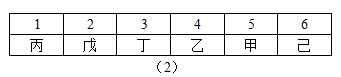

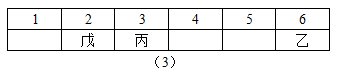

甲、乙、丙、丁、戊、己6项工作需要按照一定的先后顺序才能顺利完成。已知:

(1)丁必须在甲之前完成,并且中间只能隔着1项工作;

(2)丙必须在乙之前完成,并且中间只能隔着2项工作。

若戊第2个完成,则己第几个完成:

3

4

5

6

第22届冬季奥运会在俄罗斯_______举行:

莫斯科

圣彼得堡

索契

罗斯托夫

记忆是一项原理复杂又十分个性化的生理活动。①记忆的形成机制尚没有确切的结论,如何衡量记忆的效果也是众说纷纭,更不要说对何时的记忆更高效进行判定和解析了。②无论我们记忆的是一篇文章还是一段旋律,都离不开相关神经元的活动。区别只在于有哪些神经元参与,有多少神经元参与,以及神经活动的频率高低等。当足够多的电活动使神经元开始形成稳定联系后,相关的记忆便得到巩固。③在这个过程中,神经元的活力、体内激素水平的高低,都会影响记忆的形成。④虽然人体是复杂的系统,但总会存在一个相对合适的状态。这个状态合适的时间,便是记忆相对高效的时间。而身体状态随着时间呈现出周期性调整,这是生物体存在节律性的一种表现。2017年,诺贝尔生理学或医学奖被授予三位研究“生物节律的分子机制”的科学家。人类用上百年的时间证明:生物体的状态随着时间的进展,受到内源性的调节。这种24小时的生物节律,完全是因为在生物体内有若干蛋白呈现周期性的相互作用。

记忆是一种生理功能,它的形成和巩固,需要相应结构的配合。功能依附在结构之上,结构越合适,功能便越强大。但是,究竟什么影响着记忆力呢?这完全因人而异,比如,充足的睡眠、愉快的心情、强烈的刺激,甚至是之前的学习基础,都可能是重要的因素。另外,人体内存在着一种自主性的生物钟。外部环境的改变,并不会对这套机制产生决定性的影响。但是,这套自主性的生物钟,只是影响记忆的众多因素之一。我们并不能一刀切地宣布,什么时间是记忆最好的时候。从研究的角度来说,想要知道自主性生物钟对记忆的影响,需要先把其他所有因素都排除掉。被试者必须完全均一,不能有个性化的情感,不能有个性化的认知,也不能有个性化的饮食。这显然很难做到。

对记忆的研究,应该立足于改善我们的学习状态,大多数人完全没有必要知道生物钟究竟影响了多少记忆。每个人所处的环境不同,测试结果可能和当地的气候有关,也可能和我们吃的东西有关······我们只要花一些时间,在不同的时间段做同样的学习,过一段时间比较效果,用这种方法摸索出适合自己记忆的方法。

下列哪项可以作为支持第2段观点的例证:

盘旋在支架上的牵牛花的藤在旋转时,一律按逆时针方向盘旋而上,如果人为地将其缠成左旋,它生出新藤后仍不改右旋特性

奥地利生物学家孟德尔发现,把一种开紫花的豌豆种和一种开白花的豌豆种结合在一起,第一次结出来的豌豆开紫花,第二次紫白相间,第三次全白

18世纪法国科学家德梅朗发现,含羞草叶片在恒定的黑暗环境下仍表现出24小时的波动性变化

山东济宁府北宋土层中出土的莲子“沉睡千年”后在浙江杭州复活,生出了嫩绿茎叶

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号