不知从何时开始,“剩女”成了人人皆知的专有名词,专指那些受过良好教育、面临巨大求偶压力的大龄城市单身女性。中国女性结婚的平均年龄的确在升高。在上海,这一数字已经从2007年的29岁增加到2012年的30.3岁。女性一过30岁,结婚率就会急剧下降。但到了35岁,90%以上的中国女性都结婚了,真正的剩女并不多,中国的“剩女”现象并不像想象中的那样严重。

以下各项如果为真,除了哪项均可能是中国“剩女”现象存在的原因:

女性应嫁给比自己更优秀的男性,这种观念对最优秀的女性产生了一定影响

很多大龄女性并不认为婚姻是男女简单的凑合,她们坚持有了爱情再结婚

男性普遍不愿找与自己年龄相当或比自己大的女性

女性的价值并不在于一场婚姻,而在于她们长期奋斗所做出的社会贡献

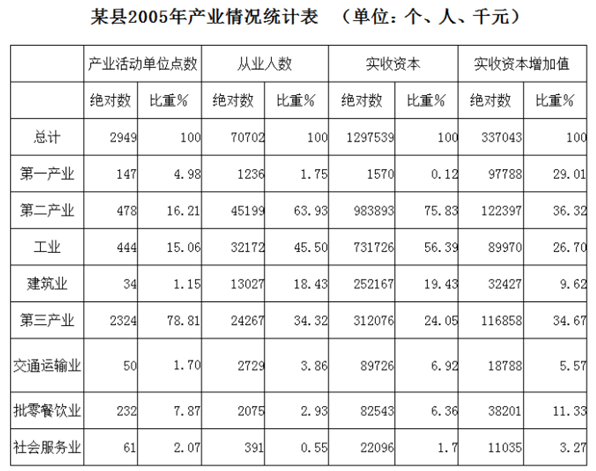

从业人数上看,工业企业在该县第二产业中的比重为:

15.06%

45.50%

71.18%

92.89%

在电影表现的技术层面,数字技术事实上已经代替了同源成像技术,出现了由电脑生产影像所构造的故事片。电脑生产的影像已经不再局限于单纯的特技效果,它们构成了影片全部蒙太奇中的镜头,主要角色都是完全或部分由电脑合成。在电影的发行和放映环节,具有质感的胶片卷,放映机吵闹的声音,抑或是影像剪辑表,还有流动于影院之间装胶片的金属盒,正在一个个地消失于我们的视线,成为历史。

下列对文意的概括最恰当的是:

数字技术已经颠覆了以往电影生产发行全过程

当前电影艺术表现完全离不开数字技术的辅助

数字合成技术取代了电影制作中各种拍摄手法

同源成像技术在电影拍摄技术层面已成为历史

目前,我国正在进行文化体制改革与经济结构调整,发展文化经济有助于经济结构调整,换言之,________,文化发展了,经济也就转型升级了,文化份额的增加和文化产品实力的提高对一个国家和地区经济的转型升级有巨大的直接作用。

填入上文空白处的语句,衔接最好的一项是:

加快我国经济转型升级,应当多从文化上寻找出路

文化经济在经济结构中处于重中之重的地位

经济结构决定文化发展,文化产业促进经济进步

发展文化经济是调整和改革我国经济结构的前提

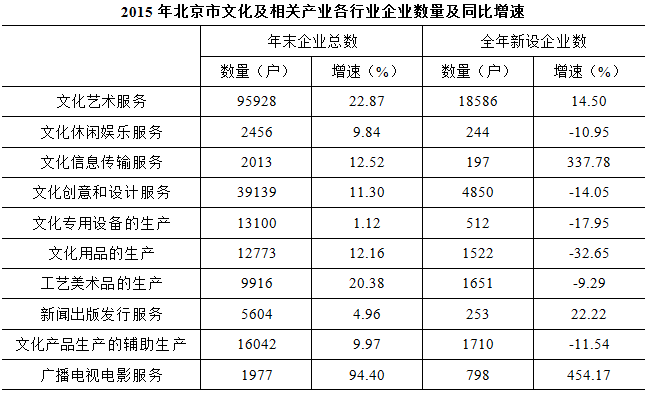

截至2015年12月底,北京市文化及相关产业企业共有198948户,同比增长16.49%,占全市企业总数的16.63%;2015年新设文化及相关产业企业30323户,同比增长3.91%。

下列有关北京市文化及相关产业各行业企业的表述中,错误的是:

截止2015年12月底文化休闲娱乐服务业的企业中,一成以上为2015年新设企业

截止2015年12月底北京市文化及相关产业各行业企业数量都比上年有一定增加

北京市文化及相关产业各行业中,在2015年新设企业户数同比降幅最大的行业是文化用品的生产业

截至2015年12月底企业数量同比增速最快的三个行业是广播电视电影服务业、文化艺术服务业、工艺美术品的生产业

在市场经济中,价格的高低决定着生产者之间经济利益的分配,竞争力强的企业获得的利润多,而竞争力弱的企业则获得的利润少。这是市场经济的:

利益刺激功能

优胜劣汰功能

自动调节收入分配功能

优化资源配置功能

新技术发展让阅读进入了更广阔的天地。这一方面给“阅读”带来许多新的体验,同时也使得新媒介下的阅读难免沾染上过度娱乐化、碎片化的弊病。这让新媒体时代阅读的厚度和深度,在某种程度上迥别于传统的纸质阅读。如何避免过度碎片化的快餐式阅读,让花费在读书上的精力和时间真正“物有所值”,同时打通传统阅读和新媒体阅读之间的文化隔膜,是摆在现代人面前的一个问题。

这段文字意在说明:

传统阅读与新媒体阅读存在差异

新媒介下怎样构建新的阅读模式

如何利用新技术跨越阅读鸿沟

新媒体时代阅读面临新的挑战

一工厂生产的某规格齿轮的齿数是一个三位数的质数(除了1和它本身之外,不能被其他整数整除的正整数),其个、十、百位数字各不相同且均为质数。若将该齿数的百位数字与个位数字对调,所得新的三位数比该齿数大495,则该齿数的十位数字为:

7

5

3

2

在产业转型和新兴市场的开拓_______的情况下,中国近期的经济发展将更多地_______投资和内需。投资涉及政府行为,当然不单纯是个经济问题。如果权力监督不力,低水平、低效率的投资现象便不会是个例。中国有庞大的内需市场,但民间的财富和购买力并没有一些媒体所_______的那么大。低迷的股市使中产阶级的人数_______,处于跌势中的房价在普通民众眼中仍显高昂。要提振中国的内需市场,关键是改变社会财富分配向政府和强势群体倾斜的局面,做到真正的_______。

填入划横线部分最恰当的一项是:

尚需时日 依赖 渲染 锐减 藏富于民

来日方长 依靠 宣传 减少 为民服务

尚需时日 依赖 报道 骤减 执政为民

来日方长 依靠 传说 递减 为民敛财

在所有电脑标志中,“@”是唯一入选纽约现代艺术博物馆建筑与设计收藏的标志。它也是网络世界最常用的符号。每个电子邮件都要用到它,在微博里通知他人,也要用到它。“@”在数字世界的使用最早是在1971年。美国技术研究公司BBN的一位程序员雷蒙德·汤姆林森当时正负责开发一个程序让计算机用户能够连接到阿帕网。他决定在电脑网络的地址中间插入这个符号,来区分“用户”和“终端”,这个做法后来被广泛采用,成了今天电子邮件地址的标准写法。因此,雷蒙德·汤姆林森也被称为“电子邮件之父”。

这段文字旨在说明:

“@”被作为电脑符号的由来

“@”在网络中是最常用的符号

“@”入选现代艺术标志的原因

将“@”作为电脑符号的第一人

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号