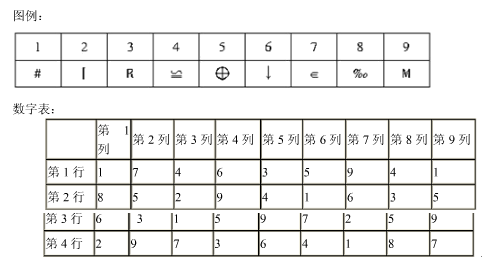

字符替换:

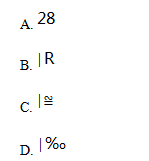

数字表中第1行缺失的数字对应的符号是:

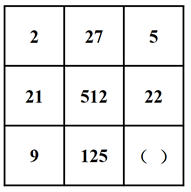

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

以下是略有删节的公文部分内容,阅读之后回答41—45题。

1.满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务。必须坚持政府主导,按照__________、__________、__________、__________的要求,加强文化基础设施建设,完善公共文化服务网络,让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务。

2.构建公共文化服务体系。要以公共财政为支撑,以公益性文化单位为骨干,以全体人民为服务对象,以保障人民群众看电视、听广播、读书看报、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等基本文化权益为主要内容,完善覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系。把主要公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政支出预算。采取政府采购、项目补贴、定向资助、贷款贴息、税收减免等政策措施,鼓励各类文化企业参与公共文化服务。鼓励国家投资、资助或拥有版权的文化产品无偿用于公共文化服务。加强文化馆、博物馆、图书馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设,鼓励其他国有文化单位、教育机构等开展公益性文化活动,各类公共场所要为群众性文化活动提供便利。加强社区公共文化设施建设,把社区文化中心建设纳入城乡规划,拓展投资渠道。引导和鼓励社会力量通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施等形式参与公共文化服务。推进国家公共文化服务体系示范区的创建。制定公共文化服务指标体系和绩效考核办法。

3.___________________________________。提高社会主义先进文化辐射力和影响力,必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系。要加强党报党刊、通讯社、电台电视台和重要出版社建设,进一步完善采编、发行、播发系统,加快数字化转型,扩大有效覆盖面。加强国际传播能力建设,打造国际一流媒体,提高新闻信息原创率、首发率、落地率。建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。完善国家数字图书馆建设。整合有线电视网络,组建国家级广播电视网络公司。推进电信网、广电网、互联网三网融合,建设国家新媒体集成播控平台,创新业务形态,发挥各类信息网络设施的文化传播作用,实现互联互动,有序运行。

关于公共文化服务体系,第2段中没有提及的是:

配套政策

经费来源

监督机制

考核办法

1988年,一位爱好飞蛾的美国医生,发表了一篇科学论文,论述了夜晚的灯光是如何影响飞蛾的。这是一篇很普通的文章,但在当时,这却是一篇最明确地指出人造光会对动物产生危害的文章。一些针对人造光与动物关系的研究由此产生了。

在美国的佛罗里达海岸,城市的灯光曾造成刚破壳而出的小海龟迷路,使一些小海龟忽然爬向错误的方向,引导小海龟踏上了死亡之途。在很多场合下,即使动物们不直接暴露于灯光之下,它们也难以摆脱光污染的伤害,城区里的灯光会通过云层反射下来,使夜空处在非自然的光亮下,科学家们称这种情形为天空赤热。

最早指出天空赤热危害的是天文学家,因为这种光现象极大阻碍了他们对星空的观测。佛罗里达的科学家迈克尔·萨曼认为,钠灯也许可以成为城市的新光源。钠灯释放一种特殊的黄色波长,天文观测时,这种光波对观测的影响相对较小,而且对海龟和飞蛾之类的动物也不会造成伤害。萨曼说,海龟也许根本看不见钠灯,即使看见了,这种频率的光波也不会对它们的方向判断造成混乱。

然而,钠灯并不是万用良方。对于有些动物而言,钠灯的黄色光波和其他灯光的光波并无差异,有时甚至比传统的灯光显得更糟。突然暴露于灯光中的青蛙会延缓它们的进食和生殖行为。在黄光和红光下,火蜥蜴甚至无法从一个地方移动到另一个地方。灯光的照射使水生无脊椎动物在夜间的活动量减少,其后果就是减少了这些无脊椎动物对藻类的消耗,造成藻类的恶性繁殖,水质下降。灯光还可能对鸟类的磁场定位系统造成扰乱,使这些鸟儿时常迷失在电视塔的附近。灯光可以削弱飞蛾的防御反应,使飞蛾在遇到危险时失去逃跑能力。

______是那些有能力适应人造光的动物,它们在进化的过程中也不得不付出生物学的代价:某些异常的品质受到奖赏,______在正常的自然状态下,它们______变得不适应了。从逻辑上说,这样的进化选择将导致动物渐渐适应永恒的光照环境,并进化一些新的品质,它明显不同于在黑暗环境中生存的野生动物。假若让正常状态下和非正常状态下的这种动物交配繁衍,那将给这种动物带来灭绝的危险。

也许,我们的确到了找回那片失落星空的时候了。

根据文意,第5自然段中横线上的连词,依次是:

虽然,至于,也

除非,或许,仍然

尽管,不过,反而

即使,而,却

2010年2月15日后第80天的日期是:

5月5日

5月6日

5月3日

5月4日

在资源开采过程中,要认真贯彻落实(A)的精神,遵循市场规律,采取法律、经济和必要的行政措施,分配和规范各类市场主体合理开发资源,承担资源补偿、生态环境保护与修复等方面的责任和义务。要按照“谁开发、谁保护,谁受益、谁补偿,谁污染、谁治理,谁破坏、谁修复”的原则,明确企业是资源补偿、生态环境保护与修复的_______________。对资源已经或濒临枯竭的城市和国有矿业、森工企业,要给予必要的资金和政策支持。2011年之后要重点解决历史遗留问题,补偿社会保障、生态、人居环境和基础设施建设等方面的欠账。

资源型城市要统一规划,加快产业结构调整和优化升级,大力发展接续替代产业,积极转移剩余生产能力,完善社会保障体系,加强各种职业培训,促进下岗失业人员【甲】再就业,解决资源型企业历史遗留问题,【乙】资源枯竭企业平稳退出和社会安定。对资源已经枯竭的城市,要【丙】有针对性的扶持政策,帮助解决资源枯竭矿山(森工)企业破产引发的经济衰退、职工失业等突出矛盾和问题。

依次填入第2段甲、乙、丙3处的词语,最恰当的是:

实现 保障 施行

施行 实现 保障

施行 保障 实现

保障 施行 实现

【2014-广东乡镇-040】

10

9

8

7

无论是火爆一时的综艺节目《国家宝藏》,还是深受年轻观众喜欢的纪录片《我在故宫修文物》,抑或是“故宫淘宝”上那些妙趣横生的文创产品、故宫微博上那些“萌萌哒”的“段子”……进入网络时代,故宫仿佛开始了“逆生长”,不断以新的方式,走进公众尤其是年轻人的生活。

习近平总书记指出,“一个博物院就是一所大学校”。古建筑群、院藏文物和专家学者的智力资源,是故宫博物院独具特色的资源。如何让这些资源实现创造性转化、创新性发展?故宫给出的答案中,排在第一位的是“公众”。再珍稀的文物,也是为人而保存;再高深的学问,也是为人而研究。“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”,其最终的落脚点,都是千千万万的今人与后人。

正是抱持着这样的目的,故宫把目光更多地投向年轻一代。从“故宫萌物”系列文创产品,到人见人爱的“故宫猫保安”,再到各种令人________ 的《上新了•故宫》,紧扣年轻人的笑点、兴趣点,故宫告别了________的形象,在撩拨时代心弦的过程中一点点走近年轻人,血脉筋骨也为之舒活。

年龄的“跨界”填平文化的代沟,更多的跨界催生无数意外的惊喜。正在打造中的“数字故宫”,不仅注重博物馆与社会的融合,更把多学科的跨界融合、传统技艺和现代科技的跨界融合当作追求,塑造博物馆的新形态。一旦这些“完美碰撞”擦出火花,故宫就“活”了起来、“火”了起来,产生1+1远大于2的效果。我们欣然看到,这种“故宫模式”近年来已经影响和带动了一大批国内文博机构,甚至在年轻一代中引发了报考故宫博物院以及大专院校文博专业的热潮……

2020年是故宫600岁生日,“把一个壮美的故宫完整地交给下一个600年”,是故宫孜孜以求的目标。我们“交给下一个600年”的是一堆冰冷的文物,还是一个涌动着鲜活生命力的文化存在?对于所有从事传统文化保护传承工作的人来说,这是值得思考的重大问题。

填入第3段划横线部分最恰当的一组是:

欲罢不能 老成持重

忍俊不禁 正襟危坐

赞不绝口 一本正经

目不暇接 不苟言笑

跟电视一样,收视率对中国的电视和广告行业而言,是个地地道道的舶来品,在中国的应用不过短短二十余年。由于这是一个全新的行业指标,因此不仅国内开展此类业务的经验还有待摸索和积累,而且对这一领域进行深入研究的专家和机构也少之又少。如此一来,在当前收视率已经被看作电视、广告行业的通行货币的情况下,促进收视率调查的公开、透明和公平,就显得尤为迫切。根据美国、英国等开展该项业务较早的国家的经验,要真正实现收视率调查的公正、可信,不仅需要收视率调查机构本身的科学方法和诚信态度,更需要行业主管部门的监管调控及社会公众的积极参与。而对于今天的中国来说,通过一组报道,让更多公众知道了收视率这个行业术语,了解了收视率调查的方法,未尝不是一个良好的开端。

另一方面,在获得了准确可信的收视率后,更为重要的恐怕是如何看待和使用收视率。说到底,收视率只是一个可供行业参考的数据,任何对其本身的攻击都只是______________,而如何将它用得科学、用得合理,却完全关乎从业人员的态度。

实际上,与收视率一样,在文化产业快速发展的今天,网络点击率、电影票房、图书销售量、剧院上座率等等一系列数字,也越来越多地被提及,俨然将成为衡量文化产业各门类发展水平的唯一标准。殊不知,文化产品质量的优劣,文化产业发展水平的高低,却远不是几个简单的数字就可以量化评估的。一味地追求与商业利益挂钩的数字效应,不仅不能反映产业发展的真实面貌,还难免使产业发展走向歧途。从这个意义上说,收视率造假事件给我们带来的启示,不仅要警惕“唯收视率是瞻”,更要警惕整个文化产业发展过程中的“唯数字是瞻”。

填入文中第2段划线处最恰当的一项是:

欲加之罪

以偏概全

欲盖弥彰

推波助澜

①一面是城镇化大潮冲击下的村庄,一面是_______在工业文明入口处的农民,面对着社会结构转型几乎_______整个乡村的现实,人们日益感到“激发农村的活力”同“解决农业人口的出路”一样重要。也正因此,“乡村振兴”的呼声日益高涨。

②乡村的振兴,首先要解决的是经济问题。道理很简单,放下手中“犁和耙”的年轻人,之所以选择从熟悉的乡村走向陌生的城市,也不过是为了过上一种更好的生活。如果留在乡村便能过上这样的日子,也就会有更多的人选择留下。这些年来,乡村旅游便是在这样的大背景下兴盛起来的。浙江安吉的“美丽乡村”、四川成都的“田园城市”等等,都是依托旅游产业带富一方乡土的极好的例子。

③然而,乡村的问题从来都不是个单纯的经济问题。即就当下风生水起的乡村旅游来说,也在发展过程中遇到了新的难题。过度的商业开发就是其中之一。一些地方的乡村虽然被以乡村旅游等形式包装起来,也在一定程度上提升了村民的收入,却因村庄完全被改装成了商品,充满着商业的气息,而全无传统乡村原先的文化与味道。

④尤其是对于那些本就有些资源和名气的乡村,由政府或企业出面圈建起来,村子里的人们悉数迁走,不出几年,沉淀了多少代乡村文化的地方就会变成一个人造的景区,再难见到“乡村”的影子了。如此过度的商业开发,消失的不仅是乡村的底色,更是村庄本身。而这与乡村振兴的初衷显然是南辕北辙的。

⑤乡村生活,本就是一种文化。就像沈从文《湘行散记》中写到的,“河面静静的,木筏上火光小了……。另外一处吊脚楼上,又有了妇人唱小曲的声音,灯光摇摇不定,且有猜拳声音……”最吸引人的,也就是吊脚楼上人们的那种生活。

⑥如今即使走进湘西那有名的“边城”,看到的也大多是人造的景观:作为商业项目之一的对歌,已经完全进入程式化的模式;沱江两岸的吊脚楼上,除了游客便是做生意的主家;再往里走,满街都是为游客专设的店铺,虽然也是古老的房子,出售的也是当地的腊肉、熏肉,却已看不出有多少“镇筸”生活的味道了。转来转去,给人的感觉更像是个换了壳的农贸市场。远不如沿着迂回的山路走进去,偶尔碰到一位背着背篓的老婆婆来得亲切、自然。

⑦乡村,并不纯然是被改造的。乡村振兴,也应该遵循着这样的认知,重在经营,前提却是尊重。首当其冲就是尊重乡村的文化。那些来源于乡村生活,即老百姓柴米油盐、喜怒哀乐里的生活文化,尤其需要关注。

依次填入第①自然段中画横线处最恰当的一项是:

徘徊 席卷

停滞 改变

逗留 影响

盘桓 覆盖

“市民杨女士去茶馆打牌后遗落5000元现金,服务员帮忙收起来并归还,杨女士因此拿出了200元表示感谢,没想到服务员收下了。事后杨女士认为服务员这种行为不对,打电话给报社希望曝光。这样的‘客气’与‘不客气’,你怎么看?”海南《南国都市报》12日在微博上发布的这一调查引发了网友关注。在超过3.7万次转发与过万次评论中,绝大部分网友都认为在失主主动的情况下,收取酬谢这一行为是正确的。

网友之所以一边倒地支持收取酬金的行为,一方面是基于我们所面临的道德现状。虽然近来涌现出不少道德模范人物,但道德滑坡仍是一个不争的事实。在“好人难做”的语境下,拾金不昧已是一种稀缺的品质,我们还有什么理由去苛求拾金不昧的成立,况且还是失主的主动行为,在法律上这是一种赠与行为。也就是说,服务员收下酬金,不仅合情合理,而且合法。

……。时光倒退几十年,“做好事不留名”是一种社会共识,倘若有人拾金不昧要求收取酬金,必然遭到社会舆论的批判。再往后,人们对“做好事不求回报”这个命题产生了动摇,一些不同的声音开始响起。而至今日,绝大多数人认可收取酬金,包括在法律层面鼓励有偿做好事——我个人认为,这种观念上的变化不仅是从当下社会道德严重滑坡中得到的一种教训,事实上也是一种理性和常识的回归。

换句话说,越来越多的人认识到这样一个道理:绝大多数人都是不完美的,都有利己的一面,而人又是可以改良和引导的,正是因为人是可以改良和引导的。正是因为人是不完美的,所以才需要有道德约束,才需要制度上的激励和社会舆论的反馈,甚至包括利益上的奖惩,来激发人性向善的一面,抑制向恶的一面。如果我们先假定人性是完美无瑕的,道德只是一种本能,不应附带任何条件,那么很容易陷入一种“道德原教旨主义”,即把道德绝对化、空洞化,认为道德可以解决一切问题——可是,怎么来解决道德本身的问题呢?

呵护行善者的利益诉求,是时代进步的表现,也是推动社会前行的一种正能量,某种意义上说,这比个体某一次的拾金不昧更有价值。因为人人都可能是一个行善者,也可能是被助者,只有在这种相互宽容和理解的社会氛围中,道德的成长才拥有无限的可能性,做好事才有可能成为一种生活方式。

加在第3段省略号处的最恰当的句子应该是:

对于拾金不昧,人们态度的变化证明了社会心态的日趋理性

对于拾金不昧,历来争议不断,公众的态度也在争议中日益宽容

这样的争议,并不止一次地出现在公共视野,而伴随着这些争议,公众的态度也在悄然发生变化

这样的争议由来已久,但支持拾金有偿才是法治社会的应然选择

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号