根据贝格曼定律,温血动物身体上每单位表面面积发散的热量相等,因此大型化动物能获得更小的体表面积与体积之比,在体温调节中比小型动物消耗的能量少。所以,在同种动物中,生活在较冷气候中的种群其体型比生活在较暖气候中的种群大。

如果以下各项为真,最能削弱上述观点的是:

较冷气候中的动物种群的冬眠时间比较长

温血动物身体表面发散热量并不是非常多

动物体型的增大必然导致绝对散热量增加

较冷地区也存在许多体型较小的温血动物

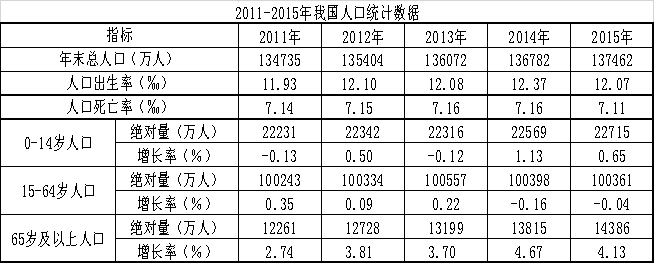

根据所给资料信息可以推断出:

由于我国每年都有大量新生婴儿出生,所以0-14岁人口一直保持持续增长状态

2011-2015年我国65岁及以上人口占总人口比重持续增加

2011-2015年我国总人口增长量均不超过700万人

按2015年人口净增长量计算,2018年年底我国人口将超过14亿人

下列关于水生动物的说法错误的是:

鲨鱼用鳃呼吸,鲨鱼属于鱼类

黄鳝的鳃严重退化,无法用鳃呼吸,黄鳝不属于鱼类

蓝鲸没有鳃,用肺进行呼吸,蓝鲸属于哺乳动物

海龟没有鳃,用肺进行呼吸,海龟不属于哺乳动物

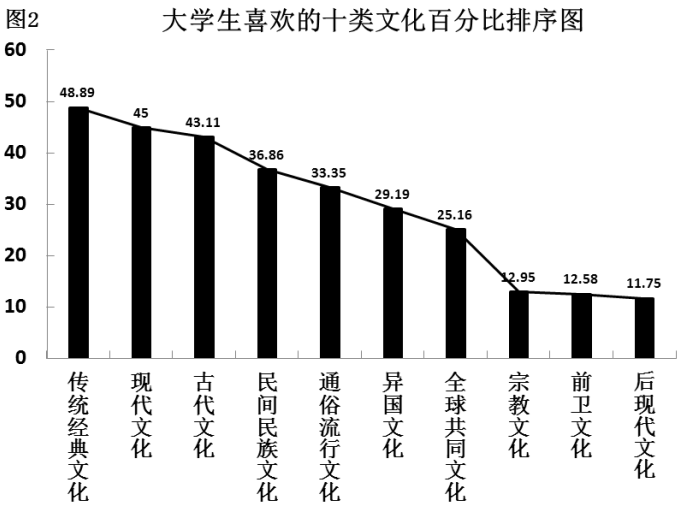

在大学生文化和生活价值观上,问卷通过多选题型考察大学生的文化生活趋向,大学生喜欢的十类文化排序分别是:传统经典文化、现代文化、古代文化、民间民族文化、通俗流行文化、异国文化、全球共同文化、宗教文化、前卫(超前)文化和后现代文化。大学生作为一个高知群体,在文化价值取向上展现出传统与现代交织的态势,大学生既热衷于现代文化,也保持对传统经典文化最浓厚的兴趣,只有小部分的大学生自认比较喜欢前卫文化和后现代文化。

在考察法律意识方面,问卷主要通过考察公民解决纠纷的途径来反映公民的法律意识。问卷设定了三种纠纷解决途径,即法律途径(“遵循法律和政策规定解决”)、行政途径(“找单位和领导帮助解决”)和武力途径(“通过恐吓、武力或其他施压方式解决”)三种,大学生在纠纷解决方面的选择情况分别为67.6%,28.9%,3.5%。应该说,只有极少部分大学生采取武力途径解决纠纷。在法律常识方面,大学生对法律性质的正确认识高达91.2%,在对我国已经颁布的部门法的了解上,选择“宪法”、“合同法”、“民事诉讼法”、“继承法”、“婚姻法”的分别为:96.7%、94.7%、93.7%、89.8%、95.1%,几乎都在90%以上。在调查中,我们还发现,大学生也以自己的实际行动来践行和维护法律。

在知识产权方面,93%的被调查者知道“世界知识产权日”,76%的被调查者明确“我国国家知识产权战略现在是从‘制定’转入‘实施’”,48%的被调查者关注过“北京市高级人民法院2007年受理的《十大知识产权典型案例》”。

大学生在科学意识方面,大学生自认在日常工作和学习中,选择“按他人意志办事”的仅占6.3%,选择“据自己兴趣办事”和“按客观规律办事”的占45.6%、48.1%。而对“科学发展观”,表示“明确知道”的占35.7%,表示“知道一些,不太明确”的占58.6%,而表示“不知道”的占5.6%。

在科学行为方面,大学生发现、思考和解决问题的能力作为考察的重点。大学生自认“很少遇到问题”的仅占22.7%,而认为“经常遇到问题”、“善于发现问题的原因”、“善于提出解决问题的办法”、“善于解决问题”四项的选择比例分别为:57.1%、43.4%、39.5%和37.2%。

上述图表和文字资料透视出:

当代大学生的基础性人文素质状况

当代大学生的发展性人文素质状况

当代大学生的竞争性人文素质状况

当代大学生的人文素质潜力发展状况

近几年的经典解读出版中,除了文史类的专业学者,一些作家、诗人等跨界的知识精英也加入了进来。这些跨界解读给经典出版增添了更多的________和丰富性,个人化的写作风格也将读者群从文史爱好者________到文艺爱好者。

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

维度 扩展

力度 延伸

深度 转移

角度 推广

所有的恐龙都是腿部直立地“站在”地面上的,这不同于冷血爬行动物四肢趴伏在地面上。恐龙的骨组织构造与温血哺乳动物的骨组织构造相似;恐龙的肺部结构和温血动物非常相近。在现代生态系统中(例如非洲草原),温血的捕食者(例如狮子)与被捕食者(例如羚羊)之间的比值是一个常数,对北美洲恐龙动物群的统计显示其中捕食者和被捕食者之间的比例与这个常数近似。这些都说明恐龙不是呆头呆脑、行动迟缓的冷血动物,而是新陈代谢率高、动作敏捷的温血动物。

以下哪项如果为真,最不能反驳上述推理:

有些海龟骨组织构造与哺乳动物类似,却是冷血动物

鲸类等海生哺乳动物并不是直立的,却是温血动物

关于北美洲恐龙动物群捕食者和被捕食者比例的统计有随意性

冷血动物和温血动物生理结构上的主要差别在于心脏结构而非肺部结构

当史前人类到达世界的新区域时,发生了一些奇怪的事情:大型动物突然灭绝了,较小的物种却幸存下来了。大型的、生长缓慢的动物很容易成为猎物,所以被迅速猎杀直至灭绝。现在类似的情况可能正在海洋中发生。

这段文字提到史前大型动物的灭绝是为了说明:

大型动物更加容易受到环境变化的影响

当大型动物消失时,小物种幸存了下来

如今大型海洋动物可能面临类似的威胁

生长缓慢的鱼类比生长快的鱼类寿命长

人类医学的发展与进步,既得益于科学家们的辛苦钻研,也离不开实验动物做出的默默牺牲。在药物开发进入临床前,需要做大量动物实验,探究药物的药效、毒性、安全剂量等。然而,人与鼠、猪、狗、兔子等动物毕竟存在不少差别,即使正确认识了动物的生理构造及药物反应规律,也不能将认识结果轻易、盲目地移用到人的身上。

以下哪项如果为真,最能支持上述观点:

古希腊医学家盖伦根据自己对动物解剖的结果认为,无论是在人的静脉或是动脉中,血液都是作单程运动的,并非循环运动。这当然不符合现代科学观念

宋代《本草衍义》记载,有人以自然铜饲折翅的胡雁,后胡雁伤愈飞去,今人可以之治跌打扑损。食用自然铜治疗骨折,这在现代人看来是不可想象的

1882年,德国罗伯特·科赫利用豚鼠做实验得出结论:结核菌是结核病的病原菌,不论来自猴、牛或人均有相同症状,他因此发现而获得了诺贝尔奖

1957年,一种叫做沙利度胺的妊娠反应药物经过对大鼠试验后被投放市场,一段时间后发现,沙利度胺会造成人类胎儿畸形,但它不会对大鼠胎儿致畸

野生动物个体在环境中的绝大部分行为,都可以回溯到它的基因;个体间不同文化传承即便存在,影响也通常微乎其微。如果两群狼面对同一场景做出了不同反应,那是因为它们的遗传特征不同,而不是因为它们各自经历了不同的狼群历史、有不同的狼群文化。就算有动物因为和人的相处而从人类这里习得了复杂的行为,当它们回归野外时也几乎不可能把自己学会的“人类技巧”教给其他同类,改变原有文化。

这段文字主要说明:

文化对野生动物行为的影响甚微

野生动物的行为主要源于遗传

与人相处对野生动物的影响甚微

野生动物没有真正意义上的文化

短短几天内,四大名著“假想微博体”爆红网络。如果以2006年“馒头血案”为原点,中国网民的“恶搞”之路也已经走过多年。最初仅仅为满足网民的无聊情绪,之后为满足人们对幽默的需求,现如今成功的“恶搞”案例越来越需要“内涵”了。这内涵一定是“写实主义”的,如果没有大笑之后的现实痛点,那也只是欠缺灵魂的娱乐项目,未必能引发公众的真正共鸣。

这段文字的主要观点是:

我国“网络恶搞”经历了三个发展阶段

我国网民不再满足于单纯的“网络恶搞”

“假想微博体”使用了“写实主义”手法

“假想微博体”走红源于它对现实的关注

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号