在思想政治理论课上,同学们在开展关于“宪法效力”的热烈讨论,下列学生的观点错误的是:

甲:宪法的效力覆盖国家所有领域

乙:在一定条件下外国人可享受某些基本权利

丙:宪法不适用于定居国外的中国公民

丁:宪法修正案与宪法具有同等效力

康有为的维新思想吸收了西方资本主义政治学说的内容,其中最主要的是:

民主共和思想

三权分立学说

君主立宪思想

天赋人权学说

去个性化,是指个人在群体压力或群体意识影响下,自我导向功能的削弱或责任感丧失,产生一些个人单独活动时不会出现的行为。去个性化有两个特点:一是身份的隐匿;二是责任感的模糊化。

根据上述定义,以下情境不属于去个性化的是:

网站论坛里面,一些匿名网友随意转发不实信息

路上老人跌倒,很多人在旁围观但无人伸出援手

足球比赛现场,球迷为裁判是否误判而争执打闹

某大型集会时,两小偷趁乱偷走价值连城的古董

按照近代政治学理论观点,共和含义比较广泛,涵盖着民主概念。具体来说,共和国相对于君主国而言,凡是非君主制国家便是共和国,共和国在历史上分成贵族共和国和民主共和国。应当说,这种政治理论观点可能适用于近代国家情况,但不合乎古代政治观念。共和国概念源于古罗马,在西塞罗的著作中共和国基本上相同于城市国家,用来表示一种国家形态。

对这段文字主体的概括正确的一项是:

共和含义比较广泛,涵盖着民主概念

共和国的概念在古今有所不同

凡是非君主制国家便是共和国

共和国在历史上分成贵族共和国和民主共和国

一个民族作为稳定的共同体而存在,维系它的核心是内在的价值认同。文学“虚无”历史,以相对主义的态度从文化源头和根脉处进行拆解,剔除了彰显历史趋向、代表文明进步的文化价值,历史人物和历史事件所体现的政治价值、伦理价值、审美价值,是经过历史积淀和检验所形成的结论,这些结论构成了具有稳定性的价值坐标。一旦这座价值坐标被铲除夷平,也就没有了野蛮与文明、落后与进步的分野,没有了是非之辨、善恶之分、美丑之心,这只能导致文化价值进一步碎片化,造成种种精神乱象,影响民族文化认知的深度和广度。

根据这段文字,下列特征符合文学“虚无”历史现象的是:

学说体系支离破碎

事件阐释生搬硬套

历史评论去价值化

文化认知浅显庸俗

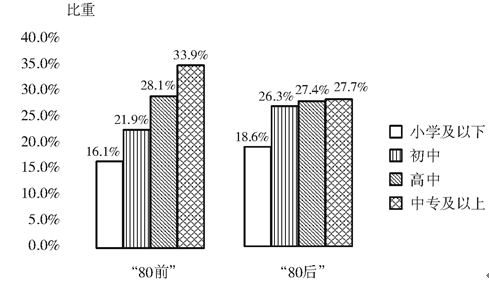

某研究调查了5000名“80前”和5000名“80后”“愿意转变为非农户口”的农民工。图1说明的是这些农民工的文化程度情况,如,愿意转变为非农户口的“80前”农民工中有16.1%的人具有小学及以下文化程度。

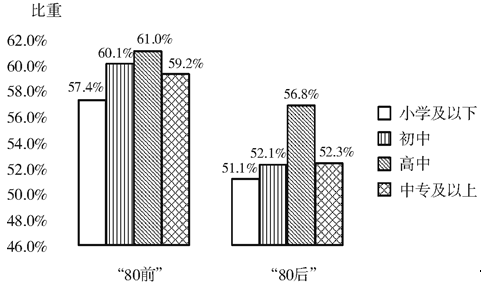

当被问及“如果转变为非农户口需要交回承包地,是否还愿意转变为非农户口”时,他们中一些人的态度发生了变化。图2说明的是图1中各文化程度的农民工“即使交回承包地,仍愿意转变为非农户口”的情况,是对图1情况的进一步调查,如,在愿意转变为非农户口的小学及以下文化程度的“80后”农民工中,有51.1%的人即使交回承包地,仍愿意转变为非农户口。

图例中,“小学及以下”等是指农民工的文化程度。

图1愿意转变为非农户口的农民工的文化程度构

图2各文化程度的农民工“即使交回承包地,仍愿意转变为非农户口”的比重

如果转变为非农户口需要交回承包地,则原本愿意转变为非农户口的农民工态度发生改变最大的群体是( )。

小学及以下文化程度群体

初中文化程度群体

高中文化程度群体

中专及以上文化程度群体

凡涉及国家军事,政治或经济秘密的论文都不属于公开的学位论文。

如果上述断定为真,下列哪项也一定为真:

不涉及国家军事、政治或者经济秘密的论文不可以公开

不公开的学位论文都是有关国家军事、政治或经济秘密的论文

有些涉及国家军事、政治或经济秘密的论文可以公开

公开的学位论文都不是涉及国家军事、政治或经济秘密的论文

对于1900-1911年的社会政治变动,真正给我以深刻印象的,并不是所读到的辛亥革命史著作,而是鲁迅的小说。从那里,我才真正知道各色人等是如何经历一场变革,他们不同的心态、经历、际遇、沉浮。在一个个非常生活化的、普通的空间里,被作家塑造和加工了的人物形象是栩栩如生的、可信的,他们再现了一个时代的情境。在这里,辛亥革命不是一个被神圣化了的事件,而是每一个经历者生活的一部分。而在我们的历史写作中,重大事件往往是被高高地架起来的。

这段文字意在说明:

鲁迅小说对历史事件的描写真实生动

历史写作往往不能给人以鲜活的印象

小说的史实陈述比历史学著作更真实

撰写辛亥革命史应该借鉴文学的手法

自发性秩序:指在特定群体中存在的由众人行为自发形成并对个体成员具有内在影响或约束的社会习惯。

下列不属于自发性秩序的是:

某县是远近闻名的武术之乡,老老少少都会个一招半式

来中国不久,娅妮很快就学会了用“吃了吗”和别人打招呼

早高峰时段的路口车水马龙,没有一辆私家车占用公交专用车道

某村多年以来形成了孝敬老人的风气,小辈和长辈吵架会被全村人看不起

新文化运动是一场思想文化革新、文学革命运动。下列新文化运动代表人物与其作品对应错误的是:

蔡元培—《中国伦理学史》

陈独秀—《文学改良刍议》

胡适—《中国哲学史大纲》

李大钊—《布尔什维主义的胜利》

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号