在古代中西方交往中,两千年前中国的“名片”是丝绸,一千年前中国的“名片”是瓷器,五百年前中国的“名片”是茶叶。

这充分表明古代中国:

①自然经济长时间内没有根本性突破

②与西方的交流渠道不畅通

③手工业发展水平世界领先

④对外贸易一直居于出超地位

①②

②④

①③

③④

在西方思想史中,像卢梭那样具有重大影响和广泛争议的人物不多,他有一句很著名的遗言:“我把我的一生献给真理。”这也是他的座右铭,他一生都在为之奋斗,他的书起初并没有产生太大的社会影响,只是引起很多争论,如果有影响,也只限于学术界。他的思想产生社会影响是从1789年法国大革命开始,《社会契约论》起到很大的推动作用,广大普通民众开始受到影响。

这段文字意在说明:

卢梭如何为自己的座右铭而奋斗

卢梭的思想被社会接纳的过程缓慢曲折

《社会契约论》如何被百姓认可

真理总是要经历波折才能推动社会发展

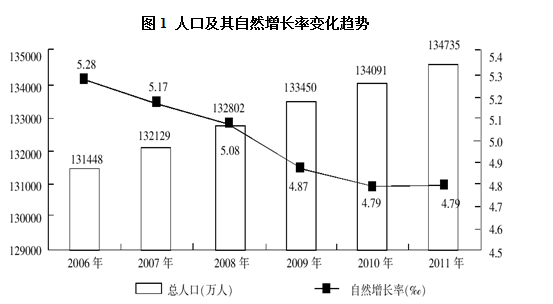

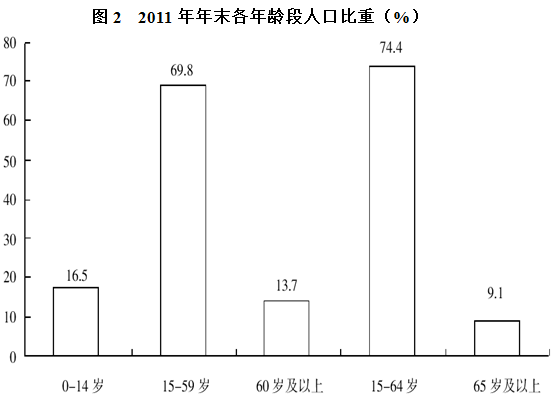

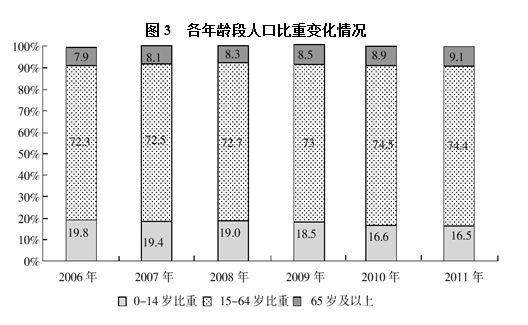

我国2011年劳动人口(15-64岁)总数为:

100242.84万人

93595.52万人

94045.03万人

99763.71万人

前来巴塞罗那“朝圣”的年轻学生终年不绝,他们与其说为凭吊中世纪名胜而来,不如说是被安东尼·高迪这位现代主义大师的作品所吸引。毕加索虽说出生于马加尔,但在巴塞罗那的阿吉拉宫,你可以观赏到他从8岁起按年代陈列的琳琅满目的作品。达利早年狂热地迷恋海洋,一生大部分时间在有着白色粉墙的渔村里度过,但他超现实主义的天才之作却珍藏在这个艺术的圣地——他的诞生与安息之地。

这段话主要支持了这样一种观点,即:

现代主义的作品吸引了年轻的艺术家

巴塞罗那是一个绘画艺术的圣殿

画家的作品不一定保存在他的出生地

年轻学生“朝圣”巴塞罗那不是为了凭吊中世纪名胜

1949年以来,我国人力资本存量形成受到两次大的破坏和冲断。第一次是反右,大跃进经济崩溃期间,在校生数由1960年的10963万人,下降到1962年的7480万人,其中中专生由222万人下降到54万人;第二次是“文革”动乱期间,估计有70--80万人未能受到大学教育,超过1亿中小学生受到质量很低的教育,几百万知识分子无法工作和科研。全国12岁以上人口平均文化程度由1964年的2.34年仅上升到1982年的4.61年,不足小学毕业程度。

1982年,我国12岁以上人口平均文化程度是多少:

2.34年

4.61年

小学毕业程度

无法确定

析字,即把一个字析为音、形、义三个方面,看别的字有一面同它相合相连,随即借事代替或推演上去。

据此,下列选项中不包含析字的是:( )。

愁莫渡江,秋心拆两半,怕你上不了岸,一辈子摇晃

来到江南,我又想起了汝,水乡泽国的姑娘,水边的女子

那对恋人本已定下婚期,不料却遭遇车祸,让婚礼变成了葬礼

今儿我送给这对新人些红枣、花生、桂圆和莲子,寓意当然是祝他们早生贵子

假定一对刚出生的小兔一个月能长成大兔,再过一个月便能生下一对小兔,并且此后每个月都生一对小兔。如果一切正常没有死亡,公母兔也比例适调,那么一对刚出生的兔子,一年可以繁殖成( )对兔子:

144

233

288

466

2013年诺贝尔文学奖授予加拿大女作家爱丽丝·门罗。爱丽丝·门罗出生于加拿大安大略省的温格姆镇。父亲酷爱写作,母亲身为教师。生活在这样的书香门第,少女时代的门罗就萌生了成为小说家的梦想。

19岁那年,门罗还在安大略大学攻读新闻学学士学位时,这位天赋异禀的姑娘就发表了自己的第一篇短篇小说《影子的维度》,从此她的创作热情便一发不可收,直到婚后数年,门罗为人妻、为人母之后,仍时时沉浸于自己的文学世界之中。人们很难想象,一位少妇如何以柔弱的身躯,在小说、孩子、书店和琐碎的家务事之间繁忙地周旋。

每当门罗回忆起这段艰涩的时光,总忍不住叹息“真是绝望的赛跑”。万幸的是“良马终遇伯乐”,在加拿大广播公司文学节目制作人罗伯特·韦佛的推荐下,门罗的作品终于有机会被更多读者关注。而立之年,门罗的文学事业逐渐走向辉煌。1968年,她的第一部短篇小说集《快乐影子舞》获得了加拿大文学界的最高荣誉—总督奖。评委会给她的评价是“每每读到爱丽丝·门罗的小说,便知生命中未曾想到之事”。为了完成这部集子,门罗用了整整20年。

门罗将目光流连于平凡人的生活,她笔下的人物性格如同大海一样——忧郁、冷漠、孤傲。无论是自叙还是他叙,叙述者总是形而上的、忧郁的,带着远离自己生活的讽刺态度,来描述人生的重大“坍塌时刻”。门罗擅长“打岔”,擅长用旁敲侧击的回旋笔法,为小说中的人物,也为读者留下思考的空隙。“有呼吸的空隙,这是门罗短篇小说里最优美的一手。”

这种“空隙”不是逃避,也不是故弄玄虚。只要读过门罗的人生经历,便会体会到空隙中流露的恻隐之情。在经历了少女、人妻、人母,走向老年的过程中,门罗已经纯熟于这种处变不惊的节奏,以贴近女性心理的笔触叙述生命的无常,以及由此而来的身心重负。

从文中可以知道,爱丽丝·门罗出生于:

20世纪30年代

20世纪40年代

20世纪50年代

20世纪60年代

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中,当某个和往事相关的线索再次出现时,便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验:分别展示某些气味、画面和文字,请受试者以此为线索回忆自己的往事,并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现,哪怕参与测试的人已经步入老年,他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年,而通过画面或文字回忆起的大多是10~20岁时发生的事。

由此可以推出:

受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

受试者在回忆往事时会忽略20岁以后的记忆

受试者在10岁以前对画面或文字缺乏感知力

嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

图中人物的服饰,与下列哪部作品中描写的人物最为接近:

关汉卿的《窦娥冤》

白居易的《长恨歌》

吴敬梓的《儒林外史》

汉乐府《孔雀东南飞》

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号