现在媒体对随机取样、样本代表性等概念备加关注。这种关注导致许多人错误地认为,随机取样和代表性是所有学科做调查研究的必要条件,人体生物学研究因为很少使用随机的被试样本,许多研究成果都会受到批评。

但只要想一下其他学科的情况,就很容易理解这种想法的荒谬,化学家从没尝试过抽取化合物的随机样本,生物学家也不曾用细胞或组织的随机样本进行实验,这些研究结果都可以帮助我们理解,非学术研究都需要使用随机样本。因此,我们在此需要强调的重点是随机取样和随机分配不是一回事。

随机分配和随机取样两个词里都包含“随机”,因此许多人以为它们所指的是一回事。事实上,它们是非常不同的概念,唯一相似之处在于它们都采用了随机生成数字这一点,然而其目的却_______________。

随机取样涉及的是如何选择被试进行研究,如前所述,并不是所有研究都要求随机取样,但当它成为必要条件时(例如在市场调查中),我们则需要用一种方法从总体中抽取一个样本,这种方法要确保总体中的每一个个体都有同等的机会被选中,被抽中的个体就成为之后调查研究中的被试。有一点非常重要,这种随机取样的调查研究既可能是相关研究,也可能是一个真实验,只有使用了随机分配的方式,才有可能成为一个真实验。

随机分配是真实验所必需的条件,实验人员将被试分为实验组和控制组,当每一名被试被分到实验组的机会和被分到控制组的机会相等则实现了随机分配。为了达到这一点,常会用到像掷硬币这样的随机化手段(更常用的是特殊的随机化数字表格)——因为它在给被试分组时没有任何偏向。

随机分配和随机取样不是一回事,牢记这一点的最好方法是弄清楚四种组合:非随机分配的非随机样本,随机分配的非随机样本,非随机分配的随机样本,以及随机分配的随机样本。大部分心理学实验没有使用随机样本,因为没有这个必要。正如下一章将讲到的,研究可以检验理论,我们所需要的只是一个方便取得的样本。如果一个研究中使用了随机分配的方法,那么它就是一项真实验,如果没有使用,那么它是一项相关调查。许多使用随机取样的研究没有使用随机分配,那是因为它们只是调查性研究,旨在寻找关联——也就是说,这些研究属于相关调查研究。然而,一些研究既使用了随机取样,又使用了随机分配,那么它们肯定是真实验。

这篇文章主要强调的观点是:

随机分配和随机取样是不同的概念

科学研究与媒体调查的方法差别很大

“真实验”必须采用随机分配的方法

随机取样与科学研究并无很大关系

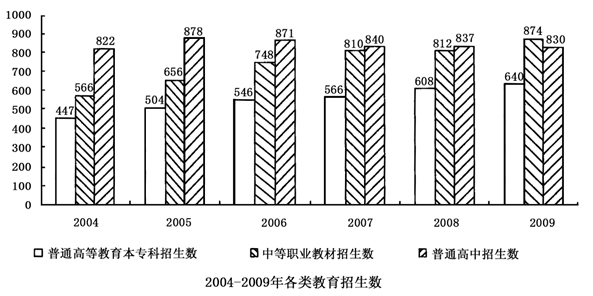

2009年全国研究生教育招生51.1万人,毕业37.1万人,年末在校生人数为140.5万。普通高等教育本专科招生639.5万人,毕业531.1万人,年末在校生人数2144.7万。各类中等职业教育招生873.6万人,毕业619.2万人,年末在校生人数2178.7万。全国普通高中招生830.3万人,毕业823.7万人,年末在校生人数为2434.3万。全国初中招生1788.5万人,毕业1797.7万人,年末在校生人数为5440.9万。普通小学招生1637.8万人,毕业1805.2万人,年末在校生人数为10071.5万。特殊教育招生6.4万人,年末在校生人数42.8万。

2005-2009年全国普通高等教育本专科招生数以及中等职业教育、普通高中招生数见下图:

下列分析正确的有:

(1)2006-2009年图中各类教育招生数逐渐增加。

(2)2005-2009年普通高中招生数与全国普通高等教育本专科招生数之差平均每年减少46万人。

(3)2006-2009年中等职业教育招生数年平均增长速度高于普通高等教育本专科招生数年平均增长速度。

0个

1个

2个

3个

有两名司机曾经在车中亲身体验过龙卷风从身边吹过的恐怖。好在这股龙卷风正处于衰退末期,否则他们的卡车分分钟会被吹飞。但即便是衰退末期,这股龙卷风依然能使他们感受到强烈压迫感。车身不停地震颤,他们神经紧绷,生怕下一秒就会丢掉性命。其实,当遭遇强龙卷风时,最好能利用十字路口,朝龙卷风行进轨迹相反或直角的方向,快速逃离;如果来不及逃离,可就近寻找最低洼地点并迅速躺卧。

东半球西太平洋的风暴被称为台风,西半球大西洋和东太平洋的风暴被称为飓风,而南太平洋和印度洋的风暴则被称为气旋。龙卷风比上面提到的风暴更具破坏力。龙卷风中心附近风速在每秒钟100米到200米,最大可达每秒钟300米,比台风近中心最大风速大好几倍。龙卷风范围小,但很集中,所以破坏力更强,而且与台风几天前就可以被监测到不同,龙卷风只能提前10分钟左右被监测到。

①龙卷风是怎么形成的?又是如何消失的?人类目前尚未完全了解这个“恐怖的怪物”。我们只知道,龙卷风是一种剧烈旋转的气柱,横亘在地球表面与云层之间,通常与积雨云有关联。②然而,大型龙卷风会持续更长时间,大约30分钟。据记载,最强龙卷风的风速超过每小时483千米,能把建筑物连根拔起,其空中直径超过3.2千米,几十千米内万物遭劫。最猛烈的龙卷风源自于所谓的超级单体雷暴,这种雷暴和普通雷暴的形成要素一样——地表的气流温暖湿润,上方的气流相对较冷且干燥。③接着,像热气球一样,温暖的气流开始上升,初具形成雷暴的条件。而要形成超级单体雷暴还需要风力增强、风向随高度改变、上升气流极速旋转等更多条件。超级单体雷暴形成后,在高空搅动,其区域下方就会有30%的概率形成龙卷风。这是因为超级单体雷暴中的气流下沉,就会引起地面附近的气流随之旋转。④然而,令科学家苦恼的是,有些雷暴会带来龙卷风,有一些则不会。

文章第一段意在:

呈现一次具体的龙卷风事件

分享遭遇龙卷风的传奇经历

强调环境对躲避龙卷风的意义

以遭遇龙卷风的实例引出主题

光可分为可见光段和不可见光段两大类,可见光的波长范围为380~760纳米,其中380~500纳米范围的光,我们的视网膜感知为蓝色,称之为“蓝光”。蓝光是自然光线的重要组成部分,室内的人造蓝光来源则包括荧光灯(日光灯和节能灯)、发光二极管(LED灯)和电子设备的显示屏。蓝光对视网膜敏感性最高、穿透力最强,对视网膜可造成光化学损害,加速黄斑区细胞的氧化损伤。一般情况下,如果要对视网膜细胞产生危害,需同时满足以下条件:波长在450~500纳米的蓝光;超过1500勒克斯的照度;持续直射3小时以上。而我们平常使用的电子屏幕一般是波长在460~470纳米的蓝光,可电子屏幕最大亮度也不会超过600勒克斯,更别提3小时不闭眼直视了。

相比于蓝光是否损害视力,我们更应该关注的是它对昼夜节律的影响。视网膜中的光敏感神经节细胞对蓝光最为敏感,而它与昼夜节律的调控中枢——视交叉上核相连。因此,蓝光对昼夜节律的影响比其他颜色的光都强。在白天,蓝光照射有利于提振精神。一项研究表明,早上接受1小时低强度蓝光照射能够加快反应速度,提神效果超过喝两杯咖啡。但在晚上,蓝光会延迟生物钟,抑制褪黑激素的分泌,影响睡眠。

很多人有睡前玩手机的习惯,这会不会影响睡眠呢?不久前,美国科学家进行了一项实验,研究手机光照对褪黑激素的影响。该研究发现,只有当蓝光照度足够高时才会影响褪黑激素水平:对于成年人来说,影响褪黑激素分泌的最低光照强度是85勒克斯,对于青少年则是71勒克斯。这大约等同于一个平板电脑的光照强度,手机光照没那么强。但该研究还发现,如果长时间暴露于低照度蓝光下,褪黑激素分泌也会被抑制。有趣的是,亮度更高的电视屏幕似乎并不会抑制褪黑激素分泌。这可能是因为我们看电视时一般距离屏幕较远,视网膜接受的蓝光的量并不多。虽然手机屏幕亮度很低,但它距离眼睛很近,因此它对褪黑激素分泌的影响是难以忽略的。

此外,蓝光对不同年龄段的人影响不同。光通过晶状体进入视网膜,晶状体对蓝光有一定过滤作用。随着年龄增长,我们眼睛的晶状体会自然变黄,吸收更多蓝光,从而导致蓝光透过率下降。儿童的晶状体澄清透明,蓝光透过率很高。因此,蓝光对儿童的影响更大。大量研究表明,过多使用电子设备会对儿童的视力和睡眠质量造成很大影响。这或许不能片面地归咎于蓝光,但限制儿童面对屏幕的时间显然很有必要。

这篇文章没有讨论的问题是:

蓝光影响睡眠的生理机制

消除蓝光危害的有效技术

视网膜细胞被损害的条件

蓝光照射对人的积极影响

①老鼠生性胆小机警,我们常用“胆小如鼠”来形容一个人懦弱怕事。老鼠怕猫更被认为是天经地义的事情。这对冤家也常被搬上屏幕,例如《猫和老鼠》和《黑猫警长》。

②那么,老鼠有没有不怕猫的时候呢?

③答案是肯定的。比如当老鼠感染一种名叫刚地弓形虫的寄生虫的时候。1908年,细菌学家查尔斯·尼科尔在突尼斯的刚地疏趾鼠体内发现了这种只有几个微米大小的细胞内寄生原虫。随着研究深入,人们发现,弓形虫只在家猫和虎、狮等猫科动物体内进行有性生殖,其无性繁殖则可以发生在几乎所有温血动物(比如老鼠)的有核细胞中。

④值得一提的是,弓形虫的感染通常比较温和。在免疫力正常的动物体内,弓形虫以一种叫做组织包囊的形式存在于动物大脑或肌肉中,呈慢性感染。只有当动物免疫力低下时,弓形虫感染才会引起严重的临床后果,比如脑炎、视网膜脉络膜炎等。

⑤慢性感染并不表示弓形虫对动物没有影响,何况它感染的部位是大脑。早在2014年,分子与细胞生物学教授迈克·艾森团队就发现,慢性感染弓形虫的小鼠对猫尿液的畏惧程度降低了。研究人员将小鼠体内的弓形虫完全清除后,这种变化并没有发生反转。通俗地讲,老鼠胆子变大了,不再害怕猫留下的痕迹和气味,而且“一时感染,终生受用”。

⑥2020年1月,日内瓦大学医学院多米尼克·索达提——法威尔教授团队发表论文称,慢性感染弓形虫的小鼠,不只是针对猫的胆子变大,面对其他捕食者时胆子也会变大。

⑦“我们发现感染弓形虫的小鼠的恐惧感丧失不仅仅是针对猫的,”科研人员表示,“这些小鼠思维活跃,四处游走探索”。在该研究中,研究人员建立了弓形虫慢性感染的小鼠模型,惊奇地发现,在慢性感染状态下,小鼠的焦虑水平降低了,更喜欢探索未知的东西。

⑧难道小鼠的胆子真的变大了?研究人员检测了小鼠对不同动物尿液的恐惧程度,发现弓形虫慢性感染的小鼠对猫尿液的恐惧程度明显降低,也不惧怕狐狸和豚鼠的尿液。就算附近放置的是处于麻醉状态的活的大鼠,小鼠依然来去自如。这和未感染组小鼠的小心翼翼形成鲜明对比。

⑨研究人员进而发现,弓形虫感染的小鼠,其行为变化程度与其脑组织中的包囊数量呈一定的相关性,弓形虫感染量越大,小鼠的探索性行为就越明显。通过转录组学分析,研究人员发现弓形虫慢性感染的小鼠,脑组织中炎性因子的转录水平发生了明显变化,并且与脑组织中包囊的数量和行为的变化程度具有相关性。科研人员推测,弓形虫慢性感染会引起动物脑组织持续性的炎症反应,炎性因子的释放会影响神经细胞的功能,最终导致动物的“勇敢”行为。

⑩安徽医科大学一位病原生物学教授说,弓形虫感染引起动物行为的变化可以拉近猎物和捕食者之间的空间距离,有利于虫体的扩散传播;老鼠不怕猫则更有助于弓形虫在猫体内的有性生殖,促进弓形虫的进化以及对环境的适应。动物实验研究有助于揭示人体“慢性无症状感染”相关神经精神障碍性疾病的发病机制。

根据这篇文章,下列说法正确的是:

尼科尔发现弓形虫对老鼠的感染比较温和

老鼠只有被弓形虫感染了才不会怕猫

刚地弓形虫可以在老鼠体内进行有性生殖

动物行为的改变可能是脑组织持续性炎症的后果

我国最早的地理学著作《禹贡》,实际上产生于战国后期,但对历史地理现象的注意和记录在更早的著作中已可找到例证。成书于公元1世纪的《汉书•地理志》既是一篇内容丰富的当代地理著作,也堪称中国第一篇历史地理著作,因为它所记述的对象不限于西汉一朝,而是“采获旧闻,考迹《诗》、《书》,推表山川,以缀《禹贡》、《周官》、《春秋》,下及战国、秦、汉”,对见于历史典籍记载的重要山川地名作了考订注释。此后,从郦道元的《水经注》至唐宋以来传世的地理著作,几乎都是由当世上溯到往古,注重历史地理现象的记载和研究的。

在中国漫长的历史时期内,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆域的盈缩、政区的分合和地名的更改不断发生;黄河下游的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。中国古代发达的文化使这些变化大多得到了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门的学问──舆地之学(沿革地理)。到清代,沿革地理学的成就达到了高峰,是乾嘉学派学术成就的重要组成部分。

毫无疑问,沿革地理是历史地理学的一个分支,因此我们可以说中国的历史地理研究_______于1900余年前的《汉书•地理志》,并可以_______更长的历史;但是沿革地理不等于历史地理学,两者不仅有量的不同,而且有质的区别。就研究内容而言,前者主要是政区和疆域、地名、水道的变迁,后者却包括地理学的各个分支。就研究的性质而言,前者一般只是现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻求它们变化发展的原因,探索它们的规律。中国沿革地理虽然是一门专门的学问,却一直没有形成一门学科,所以数百年来除了有少数几位专治沿革地理的学者之外,大多只是历史学家、经学家、训诂学家、文学家、金石家的副业,它的成果主要也是作为历史学和其他学科的注释检索之用;历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分,一般来说需要有专门的研究人员,它的研究成果既可用于解释自然发展规律,也可用于解释人类活动与自然的关系,以及在特定自然条件下的人类社会的发展规律。

显然,历史地理学形成和发展的一个决定因素是现代地理学的建立。在中国,这是在20世纪初叶才具备的条件,所以中国沿革地理向历史地理学的发展是30年代以后才开始的。

下列对文章的内容概括最恰当的是:

历史地理学在我国的发展源远流长

历史地理学形成、发展的主要原因

历史地理学在我国形成、发展的过程

历史地理学形成、发展必须具备的条件

①1928年,洛阳金村的古墓里出土了数千件战国时期文物,其中有一面镜子,上面雕镂着一个披甲执剑、头上戴冠的武官。有趣的是,冠两侧都插着羽毛,专家认为那是一种名为“鹖”的鸟的尾羽,这种冠就叫“鹖冠”。“鹖冠”是战国到汉代时武官所戴之冠,鹖鸟生性好斗,至死不却,因此武官佩戴鹖冠,以此昭示英勇气概。

②武官戴“鹖冠”,文官的冠则叫“进贤冠”,代表文官有举荐贤能的义务。那么“进贤冠”又有怎样的装饰呢?山东沂南汉墓出土的画像石上有一个画面:两位身穿袍服的文官,头戴“进贤冠”,耳旁像簪花一样插着一支笔,这种装饰叫作“簪笔”。“簪笔”是汉代的一种制度,文官上朝奏事时,要在奏牍上书写,写完之后笔没处放,就插在耳边,久而久之就成了服制的定规。“簪笔”制度一直沿用到北朝,只不过换了一种形式,名称也由“簪笔”变成“垂笔”。

③在古代男子的冠中,最尊贵的是“冕”。“冕”是帝王、诸侯和卿大夫所戴的一种礼冠,专门用于重大祭祀,也叫做“冕冠”。“冕冠”每个部分的形制都有特殊意义,比如其顶盖叫作“冕板”,一般为长条形,前圆后方,后端又比前端高出三厘米左右,这是象征戴冠者的匍匐形态,表示对天地宇宙的尊崇;“冕板”的前后两端分别垂挂数串玉珠,叫做“旒”,一旒就是一串珠玉,旒的多少视身份而定,帝王专用十二旒,其余按等级递减为九旒、七旒和五旒。在“冕板”的两侧还垂有两根丝带,下端分别系着一枚丸状玉石,名曰“充耳”。“旒”与“充耳”的设计也有用意:“旒”用来“障视”,“充耳”用来“止听”,这是提醒人们在庄严神圣的祭祀场合,不看不正之物,不听不正之语,成语“视而不见”和“充耳不闻”即由此而来。

④冠冕形制如此复杂,却还不是极限。北周有位皇帝退位后当起了太上皇,为了将自己与现任皇帝区分开来,规定太上皇的冕用二十四串垂旒。但是旒数多了,走起路来更得小心翼翼、缓步而行,其实这也正是戴冠冕的用意之一,就是要让人端正行走。身形一端正,人就显得有气派,这就是所谓“冠冕堂皇”。

⑤当然,“冠冕”不仅仅是为了“堂皇”。《礼记•冠义》中说“冠者,礼之始也”,这是古人重视冠冕的主要原因。“礼”是古代社会的典章制度和道德规范,用于定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非,是古代帝王稳定社会的手段。礼有如此宏大的意义,作为“礼之始的冠当然意义非凡。所以在古代,冠不是随便什么人都能戴的,古书上说“二十成人,士冠,庶人巾”,可见在当时,只有贵族子弟才能戴冠,平民百姓还没有这个资格。古代贵族男子到了二十岁,就要举行隆重的加冠典礼,以示成年,而后才能被赋予贵族子弟的各种权利和义务。冠礼极其复杂,单是加冠仪式就要举行三次,每次戴的冠都不一样,依次是缁布冠、皮弁和爵弁。这三种冠分别用于平日起居、打猎征战和祭祀活动,也分别象征着“士”的日常、战争和宗教生活。

⑥冠的象征含义既然如此之多,那么可想而知,冠是不能乱戴的,乱戴就意味着不尊礼。《左传》曾记载过一桩“失礼”之事:卫国国君请两个大臣来朝中喝酒,两个大臣早早就穿着朝服在朝中等候,国君却忘记此事,跑到园子里打猎去了,两个大臣只好到园中见他。国君听闻,戴着打猎的皮弁就出来了,惹得两位大臣十分愤怒。由此可见,依据场合戴冠才是合乎礼制的,即使君王也不能无礼。所以孔子说“君子正其衣冠”,其意不仅在于要衣冠周正,还在于要符合礼仪。正因如此,孔子的弟子子路在即将战死的时候,也要将自己被打落的冠系好,所谓“君子死,冠不免”。在死亡面前,子路还要结缨正冠,这在现代人看来未免太过迂腐,但这正是当时所崇尚的君子品格,也说明服饰制度对经国治世有着非常重要的作用。这么一想,“冠冕”确实要“堂皇”。

下面这段文字最适合放在文中哪一位置?

由此可见,一种服饰的出现与流行有各种各样的缘由,但是纵观中国服饰史,就会发现这些缘由中最重要的还是政治因素。通过“冠”的形制,我们可以更好地理解这一点。

①和②中间

②和③中间

③和④中间

④和⑤中间

中国的县城确实太复杂,塞北尚在千里冰封,万里雪飘,江南已经百花吐艳,草木争辉了。2000多个县星罗棋布,地理位置、资源禀赋、文化传统和老百姓的生活方式都_______。

填入划横线部分最恰当的一项是:

各有千秋

千姿百态

气象万千

千变万化

我们多数人对“膳食纤维”的感性印象,恐怕就是那些粗糙的、嚼不烂的“植物纤维”,所以很容易就会想到芹菜和韭菜这类含“筋”丰富的蔬菜,其实,这两种蔬菜膳食纤维含量和许多食物比起来丝毫不出众。它们“渣渣”的口感,主要是植物木质部和韧皮部形成的宏观维管束结构,不完全等同于“膳食纤维”。

食物膳食纤维的含量,并不与“粗糙”程度成正比,反而许多“软滑细润”的食物同样含有大量的膳食纤维。笼统说,膳食纤维是不能被我们消化酶消化的植物细胞壁残余物,包括纤维素、半纤维素、抗性淀粉、菊粉和各类多糖如葡甘露聚糖和果胶等等。膳食纤维分为“不溶性膳食纤维”和“可溶性膳食纤维”两大类,它们在身体里发挥着不同生理作用。

“不溶性膳食纤维”不溶于水,但它们能像钢筋骨架一样撑起食物,从而增加了“饱腹感”,并能刺激肠道蠕动,减少排泄物在肠道里的停留时间,就是俗称的“润肠通便”;它们通常不能被肠道微生物消化利用,但可以吸附肠道里的有害物质。

“可溶性膳食纤维”能溶于水,吸水后多呈凝胶状,让食物变得黏稠软滑,使食团体积膨胀,延长胃的排空时间,减缓糖分的吸收:它们能被结肠中的微生物降解生成短链脂肪酸等有益的物质,也能阻止肠粘膜粘连和潜在致病菌迁移,减轻肠道炎症。

大多数植物性食物,都同时含有这两类膳食纤维。食物口感粗糙的部分,主要包含不溶性膳食纤维,而可溶性纤维完全没有粗粝的口感,膳食纤维含量________________,所以,一种食物粗纤维较多,并不代表它的膳食纤维的总量就高。那么,哪些食物的膳食纤维含量比较高呢?膳食纤维在谷物、豆类、菌藻和果蔬中广泛存在,而动物性食物则几乎不含膳食纤维。实际上,豆类和谷物才是膳食纤维的含量冠军,它们可溶性和不可溶性膳食纤维的含量都很高,是普通果蔬的几倍甚至十多倍。需要强调的是,这里的“谷物”特指“全谷物”:即脱壳后没有经过精制的粮食种子,譬如小麦粒、大麦粒、糙米、燕麦、荞麦、玉米、薏米、小米等,不包括精白米和精白面,事实上,精米、精面做成的食物,膳食纤维含量很低。

我国居民膳食指南建议,成人每日膳食纤维的摄入量约为25~30克(正比于摄入热量),我们日常的烹饪方式比如粗研磨、切碎、加热,对膳食纤维的含量和状态影响不大。但如果你不吃谷物或豆类,仅仅靠吃蔬菜、坚果和肉类,膳食纤维能达到每日推荐量的可能性几乎没有。

那些长期选择“低碳水加只吃肉类和果蔬”的饮食方式,从膳食纤维摄入的角度看并不健康,这类人的肠道菌群会发生改变,体内产生的三甲胺和氧化三甲胺显著高于普通人,这类物质也是心脑血管疾病的风险因子。

但值得注意的是,既然有推荐量,也就是说膳食纤维摄入并非越多越好,有相关动物性实验显示某类型的膳食纤维摄入过量,会影响肠道菌群,从而对身体产生非常负面的影响。所以尽量从均衡膳食中摄入膳食纤维,不推荐额外的可溶性膳食纤维补充剂。

正常人群还是应该遵照居民膳食指南来吃,自己“设计”的饮食方式绝不会优于指南的。

作者通过这篇文章主要说明:

哪些食物中膳食纤维含量是比较丰富的

食用适量含膳食纤维食品对健康有哪些好处

居民膳食指南给日常饮食提出哪些要求

不恰当的饮食方式中隐含哪些健康风险因素

包括食品安全标准在内的任何强制性技术标准的制定,必然建立在“可标准化程度”这一概念基础上。这是为研究某领域是否适合以单一标准进行一体化治理所创造的分析工具,其含义是指“管制者在事前能否以适当的成本识别被管制行为的类型及其后果,以便更有效地进行统一执法”。______某领域风险类型单一,致害原理相同,______致害性呈匀质化分布,表明其可标准化程度较高,反之,则较低。风险行为的可标准化程度高低决定了其是否适合以“一刀切”的强制性标准进行一体化治理。

对于可标准化程度较高的食品风险而言,理想意义上的立法设计应通过全面风险评估,以社会总风险最小化为目标,设定“社会最优”的食品安全标准,并交由行政机关统一实施。作为实施层面的“查漏机制”,私法仅在食品安全标准未被执行的情况下,通过民事诉讼发挥私人监控优势及其责任威慑效果,督促行为人积极遵守既定的食品安全标准。在这样的公私法合作框架下,遵守食品安全标准的事实将作为免除民事责任的抗辩事由,违反食品安全标准的行为也将在私法上得到直接评价。因为“社会最优”标准的设定已经过全面权衡和通盘考虑,并选取了社会可接受的最佳标准。

由于食品风险本身的特殊性,理想意义上的“社会最优”标准固然不是零风险标准,但该标准的设定必然经过全面风险评估和收益权衡。正如社会最优的农药残留标准仍有剩余风险,但若执行零残留标准,人类将面临更严重的食物短缺风险,因而该标准的制定需要全面权衡农药残留的致害成本和农药带来的农作物增产收益。这背后是一种社会总成本与总收益的权衡。符合社会最优标准的食品固然仍可能致害,但此种加害行为已不具有法律上的可归责性,这是人类追求社会总体福利最大化而必须承受的副产品。

如此看来,法学家们显然是基于理想意义上的立法设计才形成了这样的认识,我国现有且未来将要制定的食品安全标准,均属社会最优标准。但实际上,参与立法的学者可能过于自信。社会最优标准属于纯粹的专业技术判断,用经济学术语表述,即“社会总成本最小化”的标准——其在风险行为的边际收益等于边际成本时达到。通俗地讲,当再提高一个单位的食品安全标准将会增加社会总成本时,便达到了社会最优标准。由于社会最优标准的等级和精准度要求极高,现实中多数食品安全标准都难以企及。这一方面是因为食品风险可标准化程度的制约,另一方面是因为工业化时代的食品安全风险具有极大的不确定性,这给科学上的因果关系判断提出了极大挑战,设定食品安全标准所依赖的风险评估和成本—收益衡量也因此面临技术上的不确定性。当技术理性无法提供准确的决策依据时,标准制定者的政策决断和抽象价值判断就变得不可或缺。因此,现实世界中的食品安全标准注定是一个兼具技术性和政策性的双重判断。尤其是在各类产业政策导向和利益集团博弈条件下,具有利益分配效果的食品安全标准的制定更是难以达到所谓“社会最优”的目标。

作者通过这篇文章意在说明:

食品安全标准立法的难度

食品安全标准受哪些因素制约

食品安全的可标准化问题

食品安全标准怎样实现社会最优

,二者相隔年份相同,故比较年均增长率的大小,比较

,二者相隔年份相同,故比较年均增长率的大小,比较

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号