《流浪地球》以超过22亿的票房成为春节电影票房冠军。然而,在小说原著中,电影讲述的故事只是地球路过木星时的几小段文字而已。这样一部小说,也给了“中国科幻”一个宏阔的背景。人类带着地球在宇宙流浪,距离将以4.3光年为计、时间将以2500年为计,其间该有多少惊心动魄的故事。也就是说,这是一个有着无限可能性的故事,更是一个能够不断拓展想象力边界的舞台。从这个角度看,《流浪地球》开启的,可能将是一个新的电影世界。

在《流浪地球》这个电影世界中,我们还能看到许多熟悉的中国元素。不仅是地下的北京、冰封的上海,甚至是对“流浪”与“回家”这一组关系的理解,都充满了中国式的对家的向往、对故土的眷恋——面对危机的人类,竟然带着地球这个家园一起去往远方。这或许也是很多人对这样一部电影开启的世界更为期待的原因。我们期待能看到更多中国价值、东方理念,在人类想象力的疆域里延伸,在更为极端与特殊的情况下处理人类面临的永恒拷问。

一部成熟的电影,不是偶然出现的,而是源于强大文化体系的支撑。刘慈欣的《三体》等作品屡获国际大奖,带热了中国科幻文学;从《战狼II》到《无名之辈》等风格各异的电影作品,在抬高电影创作水准的同时,也一次次抬高中国电影票房——刚刚过去的春节档期,电影总票房已接近60亿。这些也反映着观众对中国科幻电影充满期待的文化与心理背景。

更重要的是,就像刘慈欣所说,今天的中国有着强烈的“未来感”,科技创新的“中国浪潮”让世界侧目,也打开了中国人对于科学的认知。在这个春节假期,贵州山区的“中国天眼”,成为一个旅游热点,人们渴望在这里了解未知、聆听未来。这与一部“硬核科幻电影”成为热点话题一样,都可以说是当代中国科学热情高涨的缩影。而中国科协的调查显示,2018年我国具备基本科学素质的公民比例达8.47%,其中上海、北京两地的比例超过20%。可以说,今天的中国科幻文艺创作,既有改革开放40年科技巨大进步这一“巨人的肩膀”,又有着公众不断增强的科学向往这一“深厚的土壤”,中国的科幻人、电影人有能力、也有责任抓住机遇,为世界的科幻文艺创作提供更多更好的中国经验、中国故事,拓展人类对于未来的想象空间。

应该说,相对影视经典、科幻大片,《流浪地球》都还有一些差距。①但一部电影能成为公共话题、激发公共讨论,也意味着这部影片有讨论的价值,更意味着观众对中国科幻有着进一步的期待。②对于观众而言,对电影的评价,或许可以少一些哗众取宠、意气之争,多一些中肯建议、理性之言。③指出电影甚至原著的不足,也给予足够的支持和鼓励,才能让我们的想象力跟着小说、跟着电影一起激荡,迎接中国科幻真正的春天。④

第2段中提到电影中体现的中国文化价值观是:

功崇惟志,业广惟勤

天下之本在国,国之本在家

宰相必起于州部,猛士必发于卒伍

志之所趋,无远勿届,穷山距海,不能限也

数列3,7,10,17,27,44,71,115,…….中的第10个数是:

186

257

274

301

每提起屈原的《涉江》,人们总喜欢把它与《离骚》作比较,有人说它是“一部小型的《离骚》”,有人认为,“《涉江》同《离骚》一样,反映了诗人对真理的追求和遭贬后的愤懑与不平。”有些学者把《离骚》和《涉江》都看作是屈原晚年的作品,都写于放逐江南之时,陶今雁在《漫谈屈原的〈涉江〉》中说:“《涉江》与《离骚》一样,都是诗人对一生生活经历的总结,是他晚年流放于湘沅一带写的”。郭沫若也说过下面的话:“《涉江》之作殆与《离骚》相去不远。屈原在长期窜逐中,南下湘沅流域应不止一次,余昔以《涉江》作于《哀郢》之后,今知其非是。”(《屈原赋今译》)固然《涉江》与《离骚》都像一面闪光的镜子,反映出屈原伟大的人格和坚贞的品质,也像一道深深的辙印,印下了诗人求索中坎坷的历程。但《涉江》与《离骚》是有明显的不同的,仅就写作时间与地点来说,差别也是巨大的。对于《涉江》的写作时间与地点,我对传统的看法是没有疑义的,但《离骚》却是作于放逐汉北之时,大约是楚怀王三十年(公元前299年)之前不久,当时屈原应为四十四岁左右。

这个问题,还可以从《离骚》本身的内容来看。细析《离骚》诗意,诗中对君王听信谗言、朝废昔替,是有埋怨和责难的,但也有希冀和期待,希望他能改其度,继前王之踵武;同时有对年华易逝的惋惜和懊丧,但也表示要珍惜这大好时光,并没有自弃和绝望。有对自己受谗遭贬怀着牢骚和不平,但对未来也还抱有希望企求。这与后期作品那种决绝的调子,凄凉的色彩是有所不同的。在《离骚》中,我们看不到《涉江》中“世溷浊而莫余知兮,余将高驰而不顾”,“哀南夷之莫吾知兮,旦余济乎江湘”那种对世事极度伤心的态度;我们也听不到像《悲回风》中“吾怨往昔之所冀兮,悼来者之逖逖”,“骤谏君而不听兮,任重石之何益”(“任重石”即抱石投河之意)那种对君王、对前途完全绝望的凄绝的心声。相反地,它却有着强烈的牢骚和不平。一个人只有在有希冀、有企求之时,才会有因实现不了这希冀、企求而产生的牢骚和不平。不然,也就如老子所云“无可无不可”了。所以,这牢骚和不平也正是有进取心的产物,如同白居易所云,“三十气太壮,胸中多是非”。另外,《离骚》中还有强烈的改变现实的自信心,这更是一个对事业和前途并未绝望的人的心理特征了。

第2段引用白居易诗句“三十气太壮,胸中多是非”,意在说明:

《离骚》中的牢骚与不平反映了屈原具有进取心

写作《离骚》时,屈原年轻气盛,常为是非而不平

屈原年轻时也曾常常为世道不公而鸣不平

屈原把壮年时期的牢骚与不平表达于《离骚》中

2013年二季度,我国税收月收入同比增速逐步提高,分别为7.9%、8.3%和12.9%。截至2013年6月,全国税收总收入完成59260.61亿元,同比增长7.9%,较上年同期回落1.9个百分点。其中,国内增值税、企业所得税同比分别增长6.6%和14.2%,较上年同期增速分别回落1.5和3.1个百分点;房产税同比增长11%,比上年同期增速回落19.1个百分点;进口货物增值税消费税和关税同比分别下降17.1%和16%,比上年同期增速分别回落24.5和22.9个百分点。

2012年1~6月全国税收总收入为:

52973.28亿元

54921.79亿元

56938.68亿元

63942.19亿元

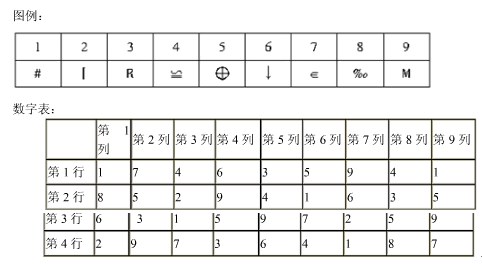

字符替换:

数字表中第3行前四个数字对应的符号是:

![]()

![]()

![]()

![]()

霍金认为,理论上讲,虫洞或时光隧道不仅仅能把我们带到别的星球。如果两端在同一个地方,且由时间而非距离分离,在遥远的过去,飞船就能在地球附近自由出入,或许恐龙会看到飞船登陆。但他同时又提出一个“疯狂科学家”悖论:一个科学家利用虫洞,仅需一分钟就来到过去,通过虫洞,科学家可以看到一分钟前的自己。如果这位科学家利用虫洞向以前的自己开枪,会发生什么?他现在已经一命呜呼。那又是谁开的枪呢?这便是悖论。这种时间机器会违反整个宇宙所遵循的基本规则。

下列哪项描述与霍金的观点一致?

任何通过“虫洞”和其他方式回到过去的时间旅行都是不可能的

利用“虫洞”穿越时空是不可能的

利用“虫洞”进行任何形式的时间旅行是行不通的

宇宙飞船可以通过虫洞或时光隧道把我们带到地球以外的其他星球

2020年11月28日,习近平总书记致信祝贺“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海域并胜利返航。“奋斗者”号完成万米海域的区域为:

海沟

大陆架

大陆坡

深海平原

人们将1/10表示为1月10日,也有人将1/10表示为10月1日,这样一年中就有不少混淆不清的日期了,当然,8/15和15/8只能表示为8月15日,那么一年中像这样不会搞错的日期最多会有多少天:

221

222

216

144

海洋是陆域通过流域的自然延伸,在海洋开发活动中,海洋捕捞、海上运输、海洋矿产开发和海水养殖等生产环节是在海域和流域共同完成;而海盐业和海水利用等则完全是在陆域上完成所有生产环节。此外,现代科学技术发展在推动海洋科技进步、海洋产业发展的同时,海洋高新技术的发展以及新产品的出现,也促进了流域科技进步和相关产业的发展,海陆产品通过这种技术延伸得到互动发展。

这段文字意在说明:

海洋经济与流域经济空间布局的依赖性

现代科技的发展推动了海陆经济的进步

海洋经济与流域经济在产业上相互交错

现代科技的发展促进了海陆经济的交汇

公元250年至800年,玛雅文明还十分发达,城市繁荣,庄稼收成也很喜人。气候记录显示,这一时期玛雅地区的降水量相对较高。此后玛雅文明开始衰落。从公元820年左右起,在连续95年的时间里,该地区开始经历断断续续的干旱,有些地方的干旱甚至持续了数十年之久。许多专家由此认为,9世纪的气候变化或许正是玛雅文明消亡的原因。

以下哪项如果为真,最能支持上述专家的观点:

在9世纪衰退的玛雅城市大多分布在南部,使用木材进行的建造活动也大大减少

和所有大型农耕文明一样,玛雅人的社会很大程度上依赖于农作物,干旱导致农产品减少,严重影响玛雅人的生存

大多数玛雅城市是在公元850年到925年之间衰落的,和干旱发生的时间高度重合

公元1000年至1075年期间,玛雅地区石雕和其他建造活动减少了将近一半,而那时当地又一次遭受了严重的旱灾

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号