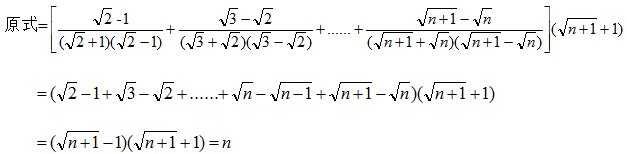

![]() 的值为:

的值为:

【2014-吉林乙级-053】

n+1

n

![]()

![]()

2006年10月是中国工农红军长征胜利70周年,在新的历史时期,我们应当继承和发扬“长征精神”,这是因为:

“长征精神”的内容永远不会发生变化

正确的意识对事物发展起促进作用

正确的社会意识才能反作用于客观事物

“长征精神”决定着社会主义现代化建设的发展

①认为玛雅文明和中国古代文明是同一祖先的后代在不同时代、不同地点发展的结果

②主要根据是《梁书》中关于五世纪时中国僧人慧深飘洋过海到达“扶桑国”的故事,认为“扶桑”即墨西哥

③日前,著名人类学家张光直教授提出了一个“玛雅—中国文化连续体”的假设

④遗憾的是,这些说法至今还没有得到考古学的明确证实

⑤后来又有“殷人东渡说”,是说商朝时的中国人横渡太平洋将文明带到了美洲

⑥长期以来,不少人认为玛雅文明的源头是古代的中国文明,最早提出这种观点的是“扶桑国”说

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

③⑥①②⑤④

③①④⑥②⑤

⑥③②⑤①④

⑥②⑤③①④

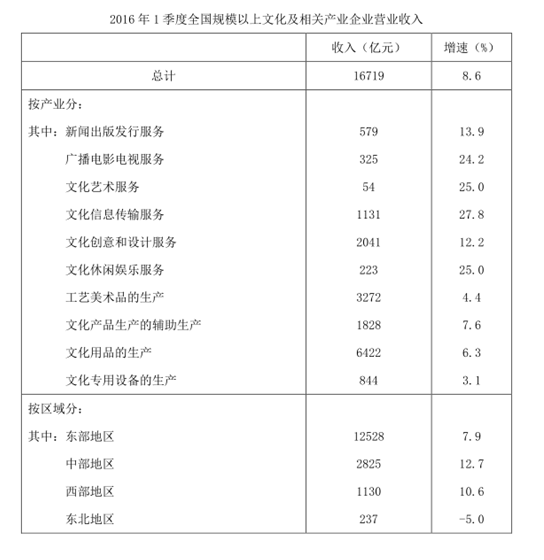

2016年1季度,全国规模以上文化及相关产业企业共4.7万家,实现营业收入16719亿元,比上年同期增长8.6%,增速比上年全年增速提高1.7个百分点。

如全国规模以上文化及相关产业企业数量无变化,则2016年1季度平均每家全国规模以上文化及相关产业企业的营业收入约比上年同期增长多少万元:

60

150

280

500

大学办的好不好,并不完全取决于“国际化水平”,就教学及科研水平而言,X大学现在不是、短时间内也不可能是“世界一流”;但就论X大学对于人类文明的贡献,很可能是不少世界一流大学所无法比拟的。

大学不像工厂或超市,不可能标准化,必须服一方水土,才能有较大的发展空间。X大学,其迷人之处,正在于她不是“办”在中国,而是“长”在中国——跟多灾多难而又不屈不挠的中华民族一起走过来,流血流泪,走弯路,吃苦头,当然也有扬眉吐气的时刻。你可以批评她的学术成就有限,但其深深介入历史进程,这一点不应该被嘲笑。

相对而言,Y大学的师生普遍缺乏X大学的这种气度与情怀。高薪礼聘的教授来自四面八方,眼界不限于本土,其表演舞台很可能设定在遥远的北美或欧洲。这就难怪,Y大学的校园里,关心国家之前世今生者并不很多。教授们不太有介入社会、影响变革的意愿与能力。老师认真教书,学生勤恳求学,一切按部就班。如此过早的职业化追求,与X大学学生的“志大才疏”恰好形成鲜明对照。

今天Y大学的青年学生,其视野、志向及趣味明显与以前有别。六年前我在Y大学讲研究生主课,一旦脱离技术问题,听众便反应漠然。现在,学生们不仅关心学校自身发展,也关心整个大中华的命运,在此过程中,Y大学开始“接地气”了。

X大学如今正恶补“国际化”这一课。只希望不要如狗熊掰棒子,掰一个丢一个……

作者对X大学的提醒是:

一个富有历史文化底蕴的大学不宜走国际化之路

不能为追求国际化而丢掉本土情怀

不能盲目学习Y大学的国际视野

本土情怀才是中国大学的立校之本

2014年全国棉花播种面积4219.1千公顷,比2013年减少2.9%。棉花总产量616.1万吨,比2013年减产2.2%。

如果2014年安徽省的棉花单位面积产量能够达到全国平均水平,那么其棉花总产量将达到约多少万吨:

30

26

39

35

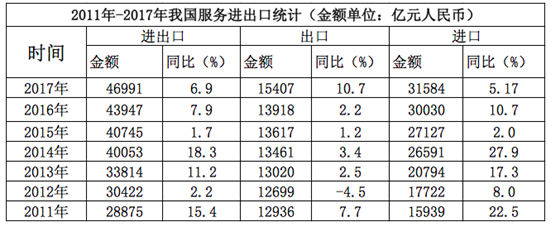

(注:顺差是指在国际收支上,一定时期内收入大于支出的差额;逆差指的是在国际收支上,一定时期内支出大于收入的差额;表中同比数据为正的代表同比增长,同比数据为负的代表同比下降)

2016年个人、文化和娱乐服务进口额占同期服务进口总额的比重约为:

0.1个百分点

0.3个百分点

0.5个百分点

0.7个百分点

长远以来,中国就重视文化立国,礼治即表现在国家治理中体现出文化的精神。儒释道、诸子百家文化数千年来成为中国人的思想血脉,影响了各个朝代的主流思想。“仁义礼智信”“内圣外王”“修身齐家治国平天下”等理念,对中国古代治国理政以及全体中国人的人格言行影响很深。众所周知的如《论语》《大学》等成为数百年来包括帝王在内的治国理政者们的必读书,历史上国家治理者推行“敬天法祖”“以孝治天下”等理念和做法,都是礼治的表现。

中国历史的主流,与其说是人治,不如说是中国传统文化和道德思想影响下的帝王及士大夫们在治理国家。虽然经历许多次改朝换代,期间也有一些_______________的帝王,但中国社会治理的背后,总体来说都有着中国文化思想作为底蕴,都不同程度地体现着对中国传统文化和道德的_______________。

在礼治之下,总体来看中国历史上也发展出了与其相应的法治,有法制体系以规范社会治理的各方面。比如有监察制度以保证官员廉洁奉公,有官员选拔制度以保证任人唯贤,等等。就监察制度来说,唐朝就有“四善二十七最”“六察法”等,对官员的监察和考核进行严格详细的规定。对皇帝本身,也不是没有约束制度。比如在唐朝三省六部制下,虽然最高命令是皇帝诏书,但诏书由中书省拟撰,后经门下省复审。门下省如果认为不妥,可以“封驳”,也就是把皇帝命令挡回去。“封驳”在汉代已经出现,唐代“封驳”的例子屡见不鲜,宋朝也延续了这一制度。明朝来华多年的传教士利玛窦也注意到,“如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定”。

对法治的推崇,屡见于古代经典。比如《管子》说“法令者,君臣之所共立也”;荀子认为“隆礼至法,则国有常”。这些思想对中国历史上的治理产生了巨大影响。

一些人质疑中国历史上是否有法治,笔者认为,在这个问题上,国人应该有足够的文化自信。中国历史上有不少时期,整个社会能按照一定规则和制度来进行治理,并实现较长时间的良性运转,至少应说是具有相当程度上的法治特色的。历史学家钱穆先生就认为“中国政治,实在一向是偏重于法治的,即制度化的”。连《历史的终结》一书作者弗朗西斯•福山也认为“在某种意义上说,中国人发明了好政府”。

当然中国历史上的治理,有时代的局限性,也有很多不完善乃至糟粕的东西,但我们不应简单以人治抹杀中国古代治理经验,从而失去了取其精华的机会。比如历史上的监察制度、选官制度等经验就值得借鉴。笔者也注意到,历史上治理较好的时期,都是那些文化较昌明开放的时代,比如文景之治、贞观之治等;当文化精神比较衰退、保守的时候,便出现社会治理和制度的相对颓废。所以今天在全社会大力倡导法治的同时,也应注意到,“徒法不足以自行”,应大力加强“礼治”,注重夯实优秀传统文化的内蕴。

作者反驳了以下哪种观点:

中国文化中存在糟粕

文化昌明时代社会治理更为完善

中国历史上没有法治

传统文化对社会治理产生深远影响

梁君健希望通过《四个中国人》传递这样一种信息——非物质文化遗产的核心是人,淡化非遗本身的美术或者历史价值,强化它对这一个个传承人生命的价值。书中写道:“程宵春手艺的精进,生活态度的恬淡,都向我们展示了一个有传承的行业,是如何塑造出一个个丰富的个体生命。”

符合原文的一项是:

非物质文化遗产应强化其艺术价值

非物质文化遗产更注重传承人生命的价值

非物质文化遗产的核心是行业的传承

历史价值要比个体生命的价值更重要

唐朝社会的各色人物在唐朝文人笔下_______,活灵活现。世界名著中有著名的四大吝啬鬼形象,即阿巴贡、泼留希金、夏洛克和葛朗台,而唐朝文人笔下的吝啬和贪婪之人亦_______,这些生活在社会各阶层的人,被唐代文人刻画得_______,读来呼之欲出,令人不禁莞尔。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

惟妙惟肖 不相上下 绘声绘色

跃然纸上 大相径庭 酣畅淋漓

栩栩如生 毫不逊色 入木三分

引人入胜 风格各异 活灵活现

亿元

亿元

。

。 陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号