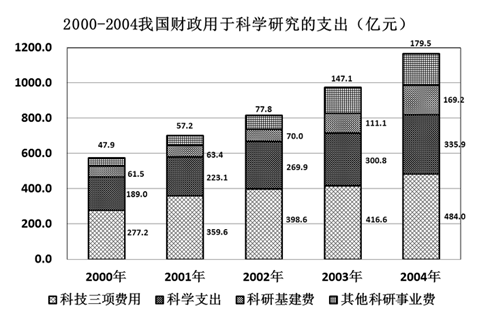

2001年至2004年中,科研基建费和前一年相比,增长率最大的是:

2001

2002

2003

2004

2001-2008年,社会投资用于地质勘查投资的资金平均每年约增加( )亿美元:

52.1

59.5

72.9

416.8

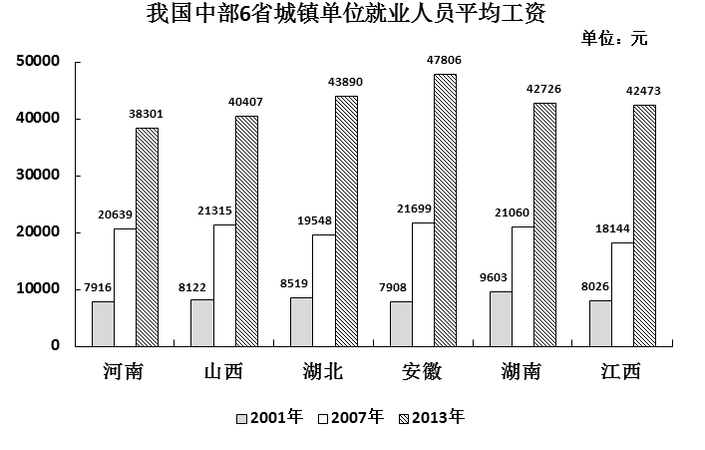

以下省份中,2007年和2001年相比,城镇单位就业人员平均工资增加值最大的是:

山西

湖北

安徽

湖南

对自然地理中“东亚”和“亚太”概念范围的认定正确的是:

“东亚”包括“东亚”和“东南亚”

“东亚”包括中国、日本、蒙古和朝鲜半岛

“亚太”包括亚洲、濒临太平洋的美洲国家、澳洲和南太平洋岛国

“亚太”包括亚洲东部沿太平洋的国家及地区、濒临太平洋的美洲国家和澳洲

那是一个初春的下午,乍暖还寒最难将息的时候。一个瘦瘦的男子走进来。他华贵的变色镜由于屋内昏暗的光线逐渐变得清澈透明,更显出脸色的苍白。

他张了张嘴,没有出声。像一个剜去了肉的河蚌,干燥地敞着唇。

院长回答说:“没有,还没有。”

他每天都在这个时候走进来,问同样的话。院长都有同样的答案使他转身出去。相似的过程使院长先不好意思,抢先说。

“可是,到底还要多长时间?”小伙子问。好像空气中有一条鞭子抽了他的脸,脸稀薄地红了。

“不知道。你明白这不是天气预报。就是天气预报也常常搞错,在预报晴天的时候下雨。”院长鸟瞰着这个已不算年轻的年轻人。成天接触的都是垂垂老矣之人,院长觉得自己足有几百岁了。她比所有的人都要老,比那些将要死去的人老,比他们的子女更要老上几辈。

“但是你们应该知道,没有人比你们更有经验的了。”年轻人固执地说。他平日没有说过这么多的话。院长知道这种人一旦开始说了,他就会问个水落石出。

“是的。我们是比一般的医院有些经验,但它毕竟不是定律。生孩子是有规律的,比如月份减三加七,但死没有。你母亲的各项生命指征都正常。就是说,她虽然是架旧马车了,可还在缓缓地运行。等着吧。有些时候我们所做的唯一事情,就是等待。”院长很体谅面前的年轻人。当家属把他们的亲人送到临终关怀医院来以后,院长就觉得同他们有一种亲属关系。

“等到什么时候?”小伙子急切地问。

“等她的精神突然好起来,眼睛会像涂了油似的发亮,说话充满感情。假如你的母亲是个文化人,还会有诗意。她会突然说她想吃某种东西,嗅觉突出的好,会听见很遥远的声音……到这种时候,就快了。依我们无数次的经验,从那时候起,大约还有一天的时间。”院长谆谆告诫。

“那就是……”小伙子思索。

“是的,那就是回光返照。”

“可是我刚看了,她昏昏沉沉的,好像完全失去了知觉。我叫她,摇她,她什么表情也没有,只把睫毛闪了一下。”小伙子失望地说。

“那是她在同你打招呼。别埋怨她,她只有这么多的劲,全使出来,只能动一动睫毛。你记住我的话,将来你老的时候,就知道这是什么滋味了。提眼皮的那块股肉,距大脑最近又最轻巧。它是人类随意活动最后的屏障。”院长解释。

“院长,不要同我说我老了以后的事情,我不愿意听这个。我会老,我们每个人都会老。在老到来之前,让我们抓紧时机干点事。既然我们都会摊上那个结局,没有必要说来说去。我们的道德总是太注意结局而忽视过程。我还没有向您介绍过我自己……”年轻人激动起来。

“我认识你,你不是21床的儿子吗?”院长道。

“我是博士。在英语里博士和医生是一个词,可我不是医生是博士,是我的母亲把我培养成博士的。我马上要到德国去学习,这也是我母亲清醒时非常引以为豪的一件事。这是我的护照、签证,喏,还有一星期以后飞往法兰克福的机票……”小伙子把一大摊东西铺在桌面上,棕色的护照像一大块巧克力饼,斜插其中。

院长不由自主地向后躲闪了半步。东西太杂乱,要是碰掉一星半点,说不清。

文章记述的对话发生的地点是:

综合性医院

儿童医院

康复医院

临终关怀医院

(1)扬长避短

(2)充分利用有利地理条件

(3)因地制宜地发展经济

(4)对不利地理条件进行合理改造

(5)区域要实现可持续发展

5-2-4-1-3

5-1-2-4-3

2-4-1-5-3

4-2-1-5-3

一个城市的建设发展,如果说建筑是她的脊梁,环境是她的容貌,那市民的文明素质就是她的________。而文化作为承载文明的基石,特别是当跨越时空的优秀传统文化理念、价值标准、审美风范被重新________,转化为现代人们的精神追求和行为养成时,那她________的不仅是一个城市的文明,也增强了作为一名中国人立足世界的文化底气和骨气。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

佩饰 演绎 赋予

神采 弘扬 荡涤

灵魂 唤起 涵育

冠冕 阐释 秉承

某景区举办萤火虫展,每天都会吸引大批游客来观赏,数日后,该景区萤火虫的数量急剧下降。景区负责人认为是游客的不文明行为破坏了萤火虫的生存环境。

以下哪项如果为真,能够支持景区负责人的观点:

萤火虫对生态环境的要求很高

游客不文明的行为在其他景区也存在

在规范游客行为后萤火虫灭亡数量急剧下降

和萤火虫同类的昆虫数量受游客行为影响不大

中国分餐制的历史可上溯到史前时代,经过了不少于3000年的发展过程,而会食制的诞生大体是在唐代。这种饮食方式的改变源于桌椅形制的改变——周秦汉晋时代,筵宴上实行分餐制,用小食案进食是个重要原因;而高桌大椅的出现,成为分食制向会食制转变的一个重要契机。

西晋王朝灭亡以后,生活在北方的匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等族陆续进入中原,先后建立了他们的政权,这就是历史上的十六国时期。频繁的战乱,以及居于国家统治地位民族的变更,使得中原地区自殷周以来建立的传统习俗、生活秩序,以及与之紧密关联的礼仪制度,受到了一次次的强烈冲击。正是这种大的历史变革,也导致了家具发展的新趋势。传统的席地而坐的姿势也随之有了改变,常见的跪姿坐式受到更轻松的垂足坐姿的冲击,这就促进了高足坐具的使用和流行。公元5—6世纪,束腰圆凳、方凳、胡床、椅子等新出现的高足坐具,逐渐取代了铺在地上的席子,“席不正不坐”的传统要求也就慢慢失去了存在的意义。

①在敦煌285窟的西魏时代壁画上,我们看到了年代最早的靠背椅子。②有意思的是,椅子上的仙人还用着惯常的蹲跪姿势,双足并没有垂到地面上。③在同时代的其他壁画上,又可看到坐胡床(马扎子)的人将双足坦然地垂放到了地上。洛阳龙门浮雕所见坐圆凳的佛像,也有一条腿垂到了地上。④

及至唐代,各种各样的高足坐具已相当流行,垂足而坐已成为标准姿势。1955年在西安发掘的唐代大宦官高力士之兄高元珪墓,发现墓室壁画中的墓主人像。他端坐椅子上,双足并排放在地上,这是唐代中期以后已有标准垂足坐姿的证据。可以肯定地说,在唐代时,至少在唐代中晚期,古代中国人已经基本上抛弃了席地而坐的方式,最终完成了坐姿的革命性改变。

用高椅大桌进餐,在唐代已不是稀罕事,不少绘画作品都提供了可靠的研究线索。如传世的《备宴图》,描绘了宫中大宴准备情形:在巍峨殿宇的侧庭,摆着大方食桌和条凳,桌上摆满了餐具和食品。再看敦煌473窟唐代宴饮壁画,画中绘一凉亭,亭内摆着一个长方食桌,两侧有高足条凳,凳上面对面地坐着9位规规矩矩的男女。食桌上摆满大盆小盏,每人面前各有一副匙箸配套的餐具。这已是众人围坐一起的会食了,这样的画面在敦煌还发现了一些,构图区别不大。

还有西安附近发掘的一座唐代韦氏家族墓中,墓室东壁见到一幅《野宴图》壁画。画面正中是摆放食物的大案,案的三面围放着大条凳,各坐3个男子。男子们似乎还不太习惯把双腿垂放下地,依然还有人采用盘腿的姿势坐着。还值得一提的是传世绘画《宫乐图》,图中十多个作乐的宫女,也是围坐在一张大案前,一面和乐,一面宴饮。有一宫女手执长柄勺,正将大盆内的饮料分斟给她的同伴们,有的宫女正端碗进饮。所不同的是,她们坐的不是多人合用的大条凳,而是一种很精致的单人椅。

大约从唐代后期开始,高椅大桌的会食已十分普通,无论在宫内或是民间,都是如此。家具的革新直接影响了饮食方式的变化。分餐向会食的转变,没有这场家具变革是不可能完成的。据家具史专家们的研究,古代中国家具发展到唐末五代之际,在品种和类型上已基本齐全,这当然主要指的是高足家具,其中桌和椅是最重要的两个品类。家具的稳定发展,也保证了饮食方式的恒定性。

下列哪项描述不符合文章脉络?

从条凳到靠背椅

由分餐制到会食制

从席地而坐到垂足而坐

由小食案到高椅大桌

植物生长所需的养分是矿物质而不是有机质,腐殖质是在地球上有了植物以后才出现的,而不是植物出现以前,因此植物的原始养分只能是矿物质。根据现有的科学实验结果,任何有机肥料施入土壤中被植物吸收都要经历有机质的矿化过程。矿化过程就是指在微生物作用下,复杂的有机物质,如植物的根茎叶,被分解(腐解)为简单化合物,然后转化成二氧化碳、水、氨(氮)和其他养分(磷、硫、钾、钙、镁等离子或简单化合物),才能够被植物根系吸收。事实上,从有机肥生产过程为什么必须堆腐就可理解这个原理,有机肥堆腐过程就是利用微生物将作物根系不能吸收的根茎叶等有机物分解,变为可以随水分进入作物根系被吸收的矿质养分。如果不经过堆腐,作物有机残体直接放在土壤中,有机残体分解过程中会消耗土壤中的速效养分,与作物“争肥”,造成作物营养不良。因此,人们采取堆腐的方法,在施用于农田之前将有机质先行矿化分解。

对于作物生长所需的大量元素如氮磷钾来说,无论是施用有机肥还是化学肥料,在本质上没有区别。只是有机肥的来源物质即有机质分解后产生的矿质养分比一般的化肥,如氮肥、磷肥、钾肥,提供的养分种类丰富,现在,为了一次性给作物提供多种养分,更主要是为了降低施肥的劳动成本,许多化肥厂家生产出了多种复合肥,即含有两种及两种以上养分的化肥。如农业生产中用量最大的磷酸二铵。现在也有些复合肥含有氮、磷、钾三种养分,有的复合功效专用肥甚至还加了一些微量元素,如硒、硼、锌等。事实上,作物需求最多的是氮磷钾这三种元素,其中,氮素是各种作物需求量最大的养分,尤其是蔬菜。其实,除了某些区域缺乏某种营养元素外,其他矿质养分,其在土壤中的含量(由岩石矿物风化而来和通过生物小循环聚集)基本能够满足作物生产需要,不需要单独施用。

值得指出的是,施用有机肥和化肥生产出来的农产品都是有机的。现在很多人抱怨说,化肥生产出来的农产品“没有味道”,而有机肥生产出来的“有机产品”“风味足”,这也许是因为某些目前土壤肥料科学还没有证实的有机肥中的有机官能团或简单的有机小分子化合物进入瓜果蔬农产品所起到的作用。但更可能的是因为施用化肥生产,土壤中速效养分含量高,特别是氮素含量高,作物生长快,产品水分大,还没有“性成熟”就被采摘的缘故。

无论是有机肥,还是化肥都能够提供作物生长所需要的养分。而且一般来说,化肥能够提供高浓度的速效养分,可以及时快速满足作物生长旺盛时期对养分的大量需求。但毫无疑问,没有化肥仅靠有机肥,不能使14亿中国人吃饱、吃好,如果停止施用化肥,根据生物小循环定律和地质大循环定律,土壤肥力会不断下降,作物的高产稳产会无以为继,鼓励和推广有机肥的主要目的,并非为了生产“有机食品”,而是要把作物生产过程所产生的“有机废弃物”,包括秸秆和人畜排泄物,进行资源再利用,减少化肥的使用量,减少排放,还有利于环境保护。

关于复合肥,下列说法与文章不符的是:

技术上可以实现微量元素添加

施用后产生的也是有机农产品

有助于降低施肥时的劳动成本

同时含有氮磷钾三种养分

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号