海洋石刻遗产是我国海洋遗产中具有独特意义的一类物质文化遗产类别。所谓海洋石刻遗产,通常指的是分布在我国海岸带地区、以石为载体、表述海洋社会文化主题的各类石刻,也包括一部分位于内陆地区的涉海石刻。海洋石刻遗产是中国海洋文明的历史见证,是历代涉海人群的重要历史记忆,蕴含着丰富的海洋文化信息。

中国很早就有利用海洋及刻画海洋的传统。早在新石器时期,滨海地带生活的早期人类就已经开始利用石头作为表述工具,如东南沿海一带的贝丘遗址中,发现了一些保存下来的太阳崇拜石刻,这是迄今发现最早的海洋石刻艺术。秦汉以来,随着滨海地域逐渐得到开发,人们利用海洋的活动日渐频繁,海洋石刻也相应增多,并最终形成了丰富多样的海洋石刻遗产。从田野调查可见,我国各地目前留存下来的海洋石刻,广义而言,可以分为石刻建筑、石刻造像、石刻文书等三大类别;从狭义上说,海洋石刻遗产指的是石刻文书,即以石为书写载体的各类涉海文书,如摩崖石刻、碑铭等。①

单就狭义的海洋石刻遗产来说,可从内容上分为海防与海疆安全、海洋生产与管理、海洋宗教文化等类别。其中第一类海防与海疆安全相关的海洋石刻,包括历代海防与记功类石刻。历史上,中央与地方政府在经略海洋的过程中,尤其重视海疆安全,因此不少滨海地区留下了海防将士的石刻印迹,典型者如福建省诏安县的一个明代海防所城——悬钟所城中,保存着29通明代海防卫将领巡视当地海防时留下的摩崖石刻。是目前我国数量最多、保存最为完整的明代海防官兵石刻文书,集中展现了明代东南沿海卫所的社会网络与文化活动。②

还有相当一部分海洋石刻遗产属于海洋生产与管理类别,典型者如泉州九日山上保存的10通宋代海交祈风石刻,是记载宋代泉州当地的海洋航行仪式习俗的珍贵石刻资料,也是历史上海上丝绸之路的重要记录,同样,在福建沿海不少港湾地区,还保留有大量的明清时期的“坞界碑”,这些也是反映当地海洋生产的石刻记录。此外,一部分海洋石刻还涉及历代官府对于海洋的管理或当地社区对于海洋活动的习俗规定。③

在目前留存的海洋石刻遗产中,比较集中的是第三大类即海洋宗教文化石刻。历代滨海、岛屿地带人群在与海洋打交道的过程中,逐渐发展出丰富多样的海洋神灵信仰,由此产生大量海神宫庙,典型者如浙江、福建、广东等东南滨海区域普遍存在的天后宫,按照地方习俗,新修或重修当地重要公共文化空间的行为,往往伴随着竖碑纪事的仪式活动,这些涉海宗教碑铭,因为保存了历代修建涉海宫庙的记录以及捐助者姓名、捐助银两数目等内容,为我们今天深度了解历史上海洋社区的社会文化变迁,提供了重要的石刻文书资料。④

近年来,由于城乡建设、工业发展与海域污染、全球气候变化等因素,包括海洋石刻遗产在内的海岸带文化遗产面临着十分严峻的保护处境。尽管一部分标志性的海洋石刻因为各种原因被列入各级文物名录,从而获得一定程度的保护,但是相当多的海洋石刻还缺乏基本保护条件,一些涉海碑刻因为无人看管,不仅遭人随意拓印,甚至被凿挖盗卖。对于海洋石刻遗产而言,在人为破坏及日常损坏之外,另一个较大的威胁是海洋灾害与污染侵蚀。海洋石刻的一个典型特征就是外露性。除了一部分保存在宫庙或其他公共建筑内的海洋石刻,相当多的海洋石刻都是处在海岸带的公共区域。比如传统时代“勒石示禁”的习俗,使得绝大多数的涉海示禁碑,都要竖立在渡口、海港、渔村等醒目的公共空间,从而暴露在自然界中,容易遭受台风、海啸、海水酸化侵蚀等海洋灾害带来的严重损害。

第二段中提到东南沿海一带贝丘遗址中的太阳崇拜石刻,意在证明:

当地文化起源于原始崇拜

海洋石刻艺术历史悠久

沿海地区很早就频繁利用海洋

海洋石刻最初以太阳崇拜为内容

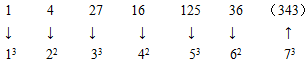

1,4,27,16,125,36,( )。

252

343

49

108

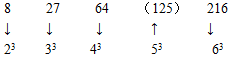

8,27,64,( ),216

125

100

160

121

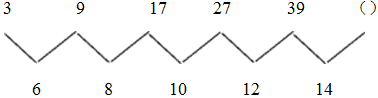

3,9,17,27,39,( )

48

53

56

59

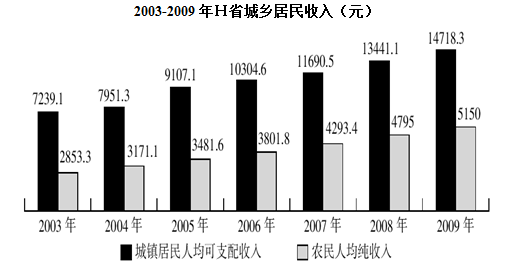

2009年H省年末常住人口达到7034.4万人,出生人口90.7万人,出生率为12.93‰;死亡人口45.1万人,死亡率为6.43‰;净增人口45.6万人。

2009年城镇居民人均可支配收入达14718.3元。其中,工资性收入9830.6元,增长10.66%;转移性收入4674.2元,增长18.4%。农民人均纯收入达5150元,增长7.4%。其中,工资性收入2251元,增长13.7%。城镇居民人均消费支出9678.8元,增长6.5%;农民人均生活消费支出3350元,增长7.2%。城镇居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重)为33.6%,农村居民家庭恩格尔系数为35.7%,分别比上年下降1.1和2.5个百分点。城镇居民人均建筑面积29.95平方米,农民人均居住面积31.9平方米,分别增长1.5%和4.0%。

2008年H省城镇居民人均建筑面积约比农民人均居住面积:

少1.62平方米

少1.17平方米

多0.23平方米

多0.85平方米

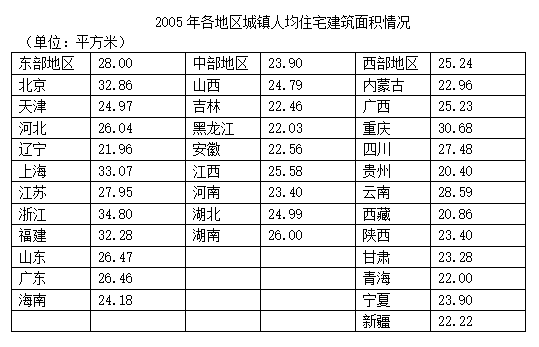

2005年底,全国城镇房屋建筑面积164.51亿平方米,其中住宅建筑面积107.69亿平方米,占房屋建筑面积的比重为65.46%。东部地区房屋建筑面积83•8亿平方米,中部地区45.22亿平方米,西部地区35.48亿平方米,分别占全国城镇房屋建筑面积的50.94%、27.49%和21.57%。东部地区城镇住宅建筑面积53.67亿平方米,中部地区30.33亿平方米,西部地区23.69亿平方米,分别占全国城镇住宅建筑面积的49.84%、28.16%和22%。

2005年全国城镇人均住宅建筑面积26.11平方米,其中东部地区28平方米,中部地区23.9平方米,西部地区25.24平方米。

全国城镇户均住宅建筑面积83.2平方米,户均成套住宅套数0.85套。东部地区户均住宅建筑面积85.32平方米,中部地区77.96平方米,西部地区85.75平方米,户均成套住宅套数分别为0.89套、0.79套和0.83套。

2005年在全国31个省市自治区中,城镇人均住宅建筑面积最大的是:

北京市

上海市

福建省

浙江省

世界建筑文化源远流长。自古以来,人们在建筑房屋的过程中,创造着自己的建筑文化。因此,建筑汇聚了文化的精华,也体现了建筑师的人文修养。纵观历史上优秀的建筑师,除了学识渊博外,大都有着丰富的阅历,而不是_______的理论家,正因此,他们才能_______,迁想妙得,将自己意匠独造的想象力渗入建筑之中,丰富人类的建筑文化。

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

循规蹈矩 融会贯通

纸上谈兵 博采众长

闭门造车 才华横溢

墨守成规 推陈出新

科学家通过对周口店北京猿人遗址的长期发掘和研究,发现北京猿人:

群居洞穴

已经学会使用火

还不能直立行走

不会使用工具

21,26,23,24,25,22,27,( )

28

29

20

30

下列著名建筑中,其建筑风格属于哥特式的是:

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号