美国著名影星布拉德·皮特主演的电影《返老还童》,描述的是主人公本杰明·巴顿一出生便如80岁老人一般,之后便越活越年轻,最后竟以婴儿的形态离开人世。但现实中,古今中外,从没有真正出现这一现象,这是因为:

“生—弱—壮—衰—亡”是事物发展不可违背的客观规律

人类现有的医学、生理学技术手段还不可能实现“返老还童”

人类还没有找到可以“返老还童”的神奇干细胞

人类还没有真正找到“穿越”时空的技术手段

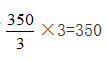

某招聘会在入场前若干分钟就开始排队,每分钟来的求职人数一样多,从开始入场到等候入场的队伍消失,同时开4个入口需30分钟,同时开5个入口需20分钟。如果同时打开6个入口,需多少分钟:

8

10

12

15

根据《广东省信访条例》,信访人反映村(社区)一级干部问题,需走访有权处理的单位,应当到( )提出信访事项。越级走访,国家机关不支持、不受理。

乡(镇)人民政府、街道办事处

地级市信访部门

省级信访部门

中央信访部门

X理论认为,人的本性是懒惰的,工作越少越好,可能的话会逃避工作,因此管理者需要以强迫、威胁、处罚、金钱利益等诱因激发人们消极的工作原始动力。而Y理论则认为,人们有积极的工作源动力,工作是很自然的事,大部分人并不抗拒工作,即使没有外界的压力和处罚的威胁,他们一样会努力工作以期达到目的。

根据上述定义下列符合Y理论的是:

甲经理主张:应趋向于设定严格的规章制度,注重“他律”在管理中的应用

丁主任相信:世界上根本没有什么一成不变的、普遍适用的最佳的管理方式

丙科长指出:应趋向于对员工授予更大的权力,以此激发员工的工作积极性

乙厂长认为:在员工管理中要根据企业实际状况灵活掌握管制与自觉的关系

小张和小赵从事同样的工作,小张的效率是小赵的1.5倍。某日小张工作几小时后小赵开始工作,小赵工作了1小时之后,小张已完成的工作量正好是小赵的9倍。再过几个小时,小张已完成的工作量正好是小赵的4倍:

1

1.5

2

3

甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库K和L的货物搬运任务。已知两个仓库的工作量相同,他们先在K工作2小时,完成了K工作量的75%;然后乙、丙先去L工作,甲留在K继续工作,并用3小时完成了K的剩余工作量后再去L工作,直至任务全部完成。甲在L工作的总时间为:

20分钟

30分钟

40分钟

50分钟

现在,明眼人一看就知道,相声明显竞争不过小品。为什么呢?

我想,主要的原因,在于现代相声在思想性的追求上有些落伍,整体上不如小品的思想性深刻。

按说,相声艺术发展到今天,在艺术上已经相当成熟了,说学逗唱的功夫和技巧,应该不会比小品逊色多少。小品是舶来品,直接借鉴了西方许多艺术手法,尤其在思想性和哲理性上独领风骚,这是它顺应时代风尚,后来居上的首要原因。

大家知道,新中国成立后,国民的整体素质和文化修养普遍提高,人们的审美层次已经发生了质的飞跃。以往仅仅有趣的艺术形式已经渐渐不能满足人们的需求,人们在追求艺术享受的同时,还追求思想的升华和哲理的启迪,追求“有益的”教诲。这“有益的”,不能理解为政治说教,也不能理解为道德说教,它更多地倾向于知识和哲理,倾向于生活中的真理。

每年的春节联欢电视节目中,那些艺术性和思想性俱佳的小品总是最受欢迎的,因为它值得人们花费时间和精力来欣赏。人们在观赏的同时,心灵得到了陶冶,智慧得到了启迪。相反,那些显得有些粗俗,仅仅为了逗得观众一乐的小品,往往并不能赢得广大观众的青睐。

有人说,中国人接受了几千年的说教,现在都有点厌烦了,艺术应该向纯艺术的方向发展。我觉得这是一种错觉。中国人是受了几千年的说教,这不假,但那是什么样的说教呢?如果是违背科学,违背真理的说教,不要说中国人,更不要说现代的中国人,就是外国人不是也同样反感吗?但说教并不意味着就非要违背科学,违背真理,它不许传播科学、弘扬真理、启迪人生的智慧吗?人们心中排斥的,只是虚伪造作无用的说教,决不会排斥真、善、美的教诲。向往真理,探究生活的哲理,是人的本能,什么时候也不会改变。

这几年,哲理故事逐渐流行于故事刊物中,为仅仅有趣、出奇的故事注入了一针强心剂,重新拉回了大量的读者,就很能说明这个问题。大量的哲理美文,正风行于网络和各种期刊中,也是一种佐证。它证明人们永远不会拒绝真、善、美的艺术熏陶,不会拒绝有益的启迪。

所以,我愿意为说教争鸣,愿艺术永远不要脱离主题,脱离它该有的思想内涵。

作者认为艺术应该向纯艺术的方向发展是一种错觉,是因为:

纯艺术只是一种理想,现实中并不存在

现代的中国人和外国人都反感违背科学的说教

追求真善美是所有艺术形式的终极目标

人们并不反对传播科学、启迪人生智慧的说教

我们将“衰老”______为:机体的各个“组件”,特别是DNA,某些特殊蛋白质,碳水化合物和脂质(脂肪)所受到的随机损伤的大量累积,这一累积在生命初期就已经开始,并最终达到机体自我修复的极限。这种伤害会逐渐削弱细胞、组织、器官和系统的效能,使机体更易患病,且呈现出衰老的特征,比如肌肉损失、骨质疏松、反应迟缓、听力和视力降低等。

这些累积损伤有不同的来源。其中甚至还包括我们生存所必须的将食物转化为可被我们使用的能量的过程。在线粒体(将糖转化为能量的细胞器)工作的时候,它们会同时制造出具有破坏性的氧化分子——自由基。这种活性分子所造成的大多数损伤都能得到修复,但是不乏漏网之鱼。生物学家怀疑,正是这些自由基的氧化侵蚀最终造成了线粒体的永久性损伤,让细胞不能继续保持诸多分子的结合,而这是维持机体正常工作的重要因素。除此之外,自由基也可能会对细胞的其他部分造成直接破坏。

固然衰老让我们更易患上心脏病、阿兹海默氏症、中风或癌症之类的疾病,但这些和衰老有关的疾病只是叠加于衰老之上的不幸事件,而并非等同于“衰老”本身。所以,即使科学能够消灭当今老人的头号杀手,衰老依旧会发生,它迟早也会让别的疾病有隙可乘。另外,衰老也会让我们的某个关键部位(比如说心血管系统)最终面临灾难性的衰竭。现在,人类比他们的祖先在过去任何时期都要活得更久,有些国家男女平均寿命分别是75岁和80岁,而过去他们祖先的平均寿命只有25岁。这一切都是因为人类的智慧和创造给我们带来了卫生系统以及疫苗、抗生素等等,成功地消除了造成很多人早夭的因素,比如感染和寄生虫病。但“衰老”本身并非是一个按照既定的详细时间表严格执行的基因“程序”。演化没有给予我们任何专门用于激发机体衰竭的基因,让我们能够调控它,从而控制我们的寿命。毫无疑问,一些基因确实影响了我们的衰老过程,但是这种影响是间接的,是在生长、发育和维持健康和活力的过程中无心产生的副产品。我们并没有控制衰老和死亡的基因程序,这意味着我们无法像治愈疾病一样治愈衰老。

作者认为现代人比古人活得更久的根本原因在于:

现代人比古人更有智慧,更有创造力

卫生系统以及疫苗、抗生素等等的出现

很多老年性疾病找到了治疗的方法

感染和寄生虫病已无法威胁人类

我不喜欢一个苦孩求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的学子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为为人类献身的大师?

我相信每一个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身有不堪一击的脆弱。

父母走了,带着对我们深深的挂念。父母走了,遗留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候,已不再年轻。世界上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补。

“孝”是稍纵即逝的眷恋,“孝”是无法重现的幸福。“孝”是一失足成千古恨的往事,“孝“是生命与生命交接处的链条,一旦断裂,永无连接。

赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个红五分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵小花。也许是花团锦簇的华衣,也许是一双洁净的旧鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……在“孝”的天平上,它们等值。只是,天下的儿女们,一定要抓紧啊!趁你的父母还健在。

关于“孝”,作者在短文中向我们表明了一个怎样的现实?

孝不仅是一个口号,更需要具体行动

弘扬中华孝道是当前的迫切需要

如今社会,人们对孝道越来越淡漠了

时间的流逝,将带走行孝的机会

教育的目的是什么?教育的目的就是帮助人获得生存与生活的本领。不管一个人将来从事什么工作,都必须能继续自己的生活,解决日常生活中的问题。但我们的教育一直有一种忽视和轻视日常生活的倾向,在教育中一直将知识的学习与日常生活相脱离。日常生活一般是不会纳入到学生的学习内容的,学生的学习与他的日常生活是分离的,他只有学习的任务,而将日常生活交给他人,交给父母去料理。在知识学习与养成教育中,日常的、世俗化的生活更加边缘化。未来、理想、职业、人才,包括财富、明星、时尚等等,在这些传统大词与流行的概念与价值观中,总是难以寻觅到日常生活的影子,嗅不到人间烟火味,看不到油盐酱醋茶的坛坛罐罐。

其实,从人类的延续与个体生命的保障来说,日常生活比什么都重要。人们在日常生活中建构起了丰富的知识、规范、伦理与精神。由于日常生活的无所不包,它涉及到了人与这个世界、与自然广泛的联系。我们知道自己身体的秘密吗?如何使它更健康,更能给我们提供劳动的保障?我们应该如何处理和安排与周围人群的关系,如何与亲人相处?我们知道食物来自哪里,它们又分别是在哪个季节与我们相遇,它们的性格如何?在生活中,我们会遇到怎样的困难,又该如何应对?我们了解春夏秋冬,日月晨昏,了解节令的内容和地方的风土人情吗?我们该如何才不至于悖逆时日,违反了“规矩”?这些看起来确实平常,以至习焉不察,但从尊重人的生命、从以人为本的最基本的生命伦理来说,它又确实会给人全面的教益,是我们所必需的。

千万不要认为日常生活与精神无关,与形而上学无关。一个真正懂得日常生活的人是能够从中发现思想,不断体会到精神的高度的。一花一世界,一木一天地,日常生活的细枝末节与我们头顶上的星空始终交相辉映。这样的精神首先在于人道与人性,日常生活的世界首先是此岸性的,它关乎人的生命,关乎人的幸福。承认日常生活的意义,就是表明人的肉身与感官享受的正当与合理,只有它,才是幸福的确证。

不属于作者认为应纳入教学内容的一项是:

自然规律

风土人情

社会伦理

艺术哲学

工作量;

工作量; 陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号