甲、乙两支工程队负责高校自来水管道改造工作,如果由甲队或乙队单独施工,预计分别需要20和30天完成。实际工作中一开始由甲队单独施工,10天后乙队加入。问工程从开始到结束共用时多少天:

15

16

18

25

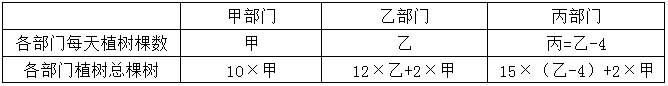

某机关甲、乙、丙三个部门参加植树造林活动,各部门植树的数量相同。甲部门花10天完成任务后,支援乙、丙两个部门各2天,最终乙部门植树12天完成,丙部门15天完成。若丙部门每天植树的数量比乙部门少4棵,则甲部门每天植树的数量是:

30棵

40棵

50棵

60棵

①1492年,哥伦布发现了新大陆,后人将此定位为“世界的开端”和“全球化进程的开始”。然而,让人意想不到的是,当哥伦布开启这次创造历史的伟大航行时,竟然是揣着香料梦想上路的。香料是推动欧洲国家探索世界的催化剂,对香料的渴望和欲求激发了葡萄牙、西班牙等国家的全球探索,成为改变世界的原动力。

②香料为何具有如此大的魅力?过去的解释大致是:欧洲中世纪末期,食物容易腐败,使用香料不仅可以掩盖异味,还可以起到防腐保鲜的作用。然而,这种解释仍然无法让我们理解当时香料在欧洲人心目中的分量。一种物品引发的极度欲望,单看使用价值是无法理解和解释的。如果香料仅仅是一种调味品,永远不可能成为“世界的开端”。

③事实上,哥伦布时代的欧洲人对香料的渴求,更多是基于某种神秘的想象。在哥伦布发现新大陆之前,欧洲人一直在使用东方的香料。香料来自神秘的东方,为这种想象提供了空间。而且欧洲中世纪有一种说法流传甚广:天堂中飘着香料的味道,基督教众神和死去的帝王们,身上也都带有香料之气。

④因此,人们认为,香料必然产自天堂。所以,当哥伦布向西航行的时候,他认为自己是在向着天堂航行,如果能够找到香料,就证明他抵达了天堂。直到去世,哥伦布始终固执地认为,他离天堂只有一步之遥。

⑤香料也是欧洲贵族彰显身份的标志。在欧洲基督时代之前的希腊时期,就有一条从印度通向欧洲大陆的香料之路,不过当时输入欧洲的香料数量较少,自然成为奢侈品。直到罗马帝国时期,随着香料大量涌入,香料价格开始下降。但是尽管如此,对罗马人而言,香料仍是品位、地位和财富的象征,是罗马帝国贵族显示排场的法宝,以至于罗马帝国后期的哲人批评香料使人变得虚弱,消磨阳刚之气,导致罗马帝国出现奢靡之风。

⑥那时候欧洲人甚至用香料来治病。在欧洲黑死病爆发时期,人们佩戴装有香料的香盒,认为可以抵制瘟疫。当时主导欧洲的医学学说还是希波克拉底的“体液学说”,认为人体由血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁四种体液组成,维持四体液平衡是健康的基础,四体液脱离自然的正常状态,是发生疾病的原因。依据“体液学说”,人的衰老是“内部热力”不断减少的过程,而使用具有温热作用的香料足以延缓衰老过程。

⑦香料后来失宠了,原因显得很吊诡。欧洲人最初对香料的狂热欲求,开启了纷纷涌向东方寻找香料的历史,也陆续见证了欧洲几大帝国的兴衰。几百年的反复争夺,使得香料产地扩散,产量剧增,再也无法成为某个帝国的摇钱树了。

⑧香料失宠的另一个原因,则在于新航路开辟后,可以调和味道的蔬菜出现,取代了香料的功能。十六、十七世纪时,人们产生了新的嗜好,先是烟草风靡全球,随后则是咖啡和茶,这些商品比香料更加有利可图。

⑨随着香料在基督教中象征意义的消失和欧洲消费主义的发展,贵族们彰显地位的消费品转向了首饰、音乐、服装、住房、艺术和交通工具。新的时代到来,人们烹饪偏好的改变,更使香料的烹饪功能丧失殆尽。欧洲中世纪的烹饪,寻求的是食物味道的转化,后来寻求的则是食物的原汁原味。随着民族意识的崛起,食物被贴上了民族的标签,香料被欧洲看作异域的标志,只有耽于感官享受的民族才会热衷于此。与之相反,欧洲理性主义时代最为贬斥的就是一味追求感官享受,而不诉诸理性。

根据所给材料,以下哪一项不是哥伦布时代欧洲人渴求香料的原因:

对天堂的想象

对理性的诉求

对显赫身份的向往

对延缓衰老的渴望

甲、乙、丙三人共同完成一项工程,他们的工作效率之比是5:4:6。先由甲、乙两人合做6天,再由乙单独做9天,完成全部工程的60%。若剩下的工程由丙单独完成,则丙所需要的天数是:

9

11

10

15

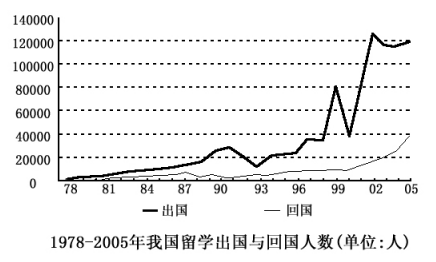

1990—2005年的各年中留学出国人数与回国人数之比最小约是:

1:1

2:1

3:1

4:1

甲、乙、丙三人工作的效率比为7:9:8,现将A、B两项工作量相同的工程交给这三个人,甲负责A工程,乙负责B工程,丙作为机动参与A工程若干天后转而参与B工程,两项工程同时开工,耗时8天同时结束,问丙在A工程中参与施工多少天?

3

4

5

6

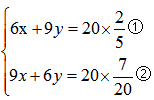

一项工作,如果小王先单独干6天后,小刘接着单独干9天可完成总任务量的2/5;如果小王单独干9天后,小刘接着单独干6天可完成总任务量的7/20。则小王和小刘一起完成这项工作需要多少天:

15

20

24

28

近来,有科学家研究了历史上气候变化对人类社会的影响。他们发现,全球超过80%的国家及地区在气候寒冷时期爆发的战争次数是温暖时期的两倍;在中国过去的1000多年里,战争、大范围动乱和朝代更替大都对应着特别漫长的寒冷时期;欧洲1550年到1850年的“小冰期”与欧洲历史上发生过的猎巫事件甚至法国大革命之间都存在紧密的联系。由此,他们得出结论:气候变冷会导致社会冲突和朝代更替的发生。

以下哪项如果为真,最能质疑上述科学家的观点:

气候变化总在发生,社会冲突、朝代更替也总在发生,共同发生变化的东西不一定存在因果联系

气候变暖是引发人类冲突与战争的重要原因,例如,在1981年到2002年间的温度升高期间,撒哈拉以南非洲国家内战的次数比平时有所增加

2003年,由于印度洋升温影响季风活动,导致苏丹达尔富尔地区降水大幅度下降,引发粮食和水资源严重短缺,继而引发武装冲突

气候变冷比气候变暖更可怕,气候变冷意味着农作物收成下降,粮食、能源供应紧张,人们的日常生活受到更为严重的影响

科学精神之所以能在欧洲率先确立起来,得益于科学精神的扩散与传播在两个方面所取得的显著成就。首先,在社会生活层面,科学精神助推了欧洲工业革命的发生,由此带来整个社会生活福祉的提升,以显性方式证明了科学精神具有的强大生产性功能;其次,在观念层面,科学精神所暗含的批判性特质加快了以现代性为主旨的新思想范式出场的步伐,在真理面前没有人具有豁免权迅速成为一种共识,为此整个社会呈现出进步与文明的勃勃生机。

这段文字主要介绍的是:

欧洲工业革命的精神根源

生产关系变革的哲学原理

科学精神先天的批判性特质

科学精神在欧洲确立的原因

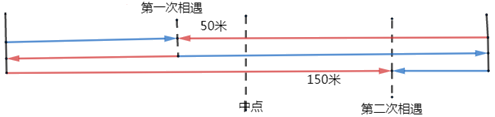

甲乙两人同时沿直线跑道两端匀速相向而行,两人第一次迎面相遇时距跑道中点50米,两人到达跑道尽头时立即掉头重新出发,重新出发后两人第二次相遇,第二次两人相遇也为迎面相遇,且距跑道中点150米。则此时两人中速度较快一人比速度较慢一人多行走多少米?

150

400

200

300

,两式相加可化简得x+y=1;

,两式相加可化简得x+y=1;

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号