在东西方的很多文化中,女性会被认为应该承担更多的家庭角色,因此真正走上商业舞台的女性首席执行官往往_______。近年来,中国整体经济实力的不断增强,激励女性成长的社会环境日益优化,越来越多的女性首席执行官_______。

依次填入横线部分最恰当的一项是:

令人瞩目 比比皆是

寥寥无几 独当一面

凤毛麟角 脱颖而出

披荆斩棘 崭露头角

牵牛花早晨为蓝色,下午会变为红色,这主要是因为牵牛花逐渐吸收了大量的:

酸性气体

惰性气体

中性气体

碱性气体

甲说:如果考试不合格,就不能被录取。

乙说:不对。李明考试合格了,但没有被录取。

乙的回答说明他将甲的话错误地理解为:( )。

有些被录取的人考试合格了

李明应该被录取

只要考试合格,就要被录取

并非所有考试合格的都要被录取

油菜花∶海棠花

水稻田∶小米粥

玉米油∶橄榄油

农家院∶农家乐

青菜园∶竹栏杆

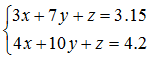

甲、乙、丙三种货物,如果购买甲3件、乙7件、丙1件需花3.15元,如果购买甲4件、乙10件、丙1件需花4.2元,那么购买甲、乙、丙各1件需花多少钱:

1.05

1.4

1.85

2.1

下列诗词与所描写的花对应错误的是:

愿借天风吹得远,家家门巷尽成春——梅花

芙蓉不及美人妆,水殿风来珠翠香——荷花

他年我若为青帝,报与桃花一处开——菊花

长恨春归无觅处,不知转入此中来——牡丹

在启蒙思想家的眼中,中国的科举制度是当时世界上最公平最理性的创制了。除了推崇教育的文明中国,他们想不出还有哪一个国家能够用考试这么科学的方法择仕选官。用考试去决定社会的上升流动,实在要比靠出身和阶级公平得多、理性得多。从历史角度来看,说中国是个考试的国度,并不完全是种贬称。

然而,考试的缺陷也十分明显,它是一套硬化的标准,并不适合每一个人。有些孩子不大会考试,但他可能具有考试考不出来的惊人才华。所以由古至今,制度总会为少数人开一扇方便之门,比如说“举荐”。如今欧美许多名牌大学都有各式各样的方式去吸收考试不行的“特优生”,或者凭学生被公认的惊人成就破格录取,或者倚重某些可信人物的大力担保。

考试本来是公平的,考试之外的多样途径本来也能弥补考试的不足。但是每一个社会都还有贫富差距的问题,有钱人的孩子的确能得到更好的教育,因为他家有钱请家教,能送他上学费比较贵的名校,所以他考试成功的机会也就比较大了。就算不看考试,理论上富家子弟的表现也可能会好一点,因为他见过世面,面试的时候比较有自信,而且他会得到不少音乐艺术等校外教育的熏陶,容易发展出一般同龄人所没有的能力。

教育是种社会再分配的体系,怎样不让富者恒富,精英永远是精英,这一直是个令人头疼的问题。就拿英国的牛津和剑桥来说吧,大家对它们的印象就是“精英贵族名校”,也就是说它们不只精英,而且贵族。如果你中学是在伊顿或哈罗这些地方上的,你进牛津、剑桥就有一半的保证了。于是英国的“重点大学”都有扶助困难学生的奖学金,几十年前还开始了中学校长推荐的计划。他们会请一些较贫困地区的中学校长推介少数极有潜力的学生,给他们特殊的面试机会。饶是如此,直到2007年,牛津大学也还是只有1/10的学生来自穷困家庭。

去年8月,备受舆论压力的牛津大学终于公布了一项惊人的计划:它的入学导师会在挑选学生的时候格外注意学生的地址,看看他是不是住在较为差劲的小区,如果是的话就要优先对待了。牛津入学登记处总监麦克•尼克松(Mike Nicholson)说:“只看成绩太残忍了。我想确认一个学生是否来自高等教育机会比较稀少的地区,我们应该让他们打破障碍。”这个计划用心良苦,但又有不少人嘲讽它是“住址博彩”,以学生的住址掩盖了学生的真正的能力。怎么做都不是,可见教育的公平实在是个不容易对付的难题。

作者对考试的态度是:

大加鞭挞

不置可否

赞誉有加

基本认可

考试∶学生∶成绩

网络∶网民∶电子邮件

汽车∶司机∶驾驶执照

工作∶职员∶工资待遇

饭菜∶厨师∶色香味美

如果甲和乙考试都没有及格的话,那么丙就一定及格了。

上述前提再增加以下()项,就可以推出“甲考试及格了”的结论:

丙及格了

乙和丙都没有及格

丙没有及格

乙和丙都及格了

百姓讲师:指基层单位选用普通群众,用喜闻乐见的形式宣传党和政府的方针政策。

下列属于百姓讲师的是:

镇政府经常邀请熟悉乡情乡风的村民为新入职的干部介绍农村基本情况,讲解在农村落实上级政策的办法

村支书记老陈每天准时收看《新闻联播》,通过和村民聊天宣传党和国家的方针政策,并解答他们的疑问

朱老师退休后长期走街串巷,宣传移风易俗、乡村振兴的道理,被乡政府授予“乡村文化名人”称号

市民蒋先生受街道办委托把新医保政策编成快板,并录成视频,每天都发布在微信公众号及朋友圈中

,化简得x+y+z=1.05。

,化简得x+y+z=1.05。

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号