城市景观分为活动景观和实质景观两个方面,活动景观主要包含的是市民的日常生活、公共活动、节日集会等反映地方民族特色、文化艺术传统、风俗习惯等浓厚生活气氛的内容,它表现为动态的“物”;实质景观指的是社区和自然环境、文化古迹、建筑群以及道路等社区各项功能设施的总体,它表现为静态的“物”。

根据上述定义,以下活动属于活动景观的是:

某村被确定为历史文化古村后,村民全部迁出,村里打造了一条售卖各地特产的商业街

某镇每年元宵节办社火,精心打扮的孩子被大人用特定方式扛在肩上表演“背棍”

曲阜孔庙是祭祀中国古代著名思想家和教育家孔子的祠庙,每天都游人如织

今年清明节,某校组织学生到新落成的烈士公墓进行公祭,缅怀先烈

在某次交通整治民意代表座谈会的代表中,一个是黑龙江人,两个是北方人,一个是广东人,有两个人只负责客运业务,三个人只从事货物运输。

如果以上的介绍涉及了该次座谈会的所有代表,则参加这次座谈会的代表:

最少可能是3人,最多可能是8人

最少可能是5人,最多可能是8人

最少可能是5人,最多可能是9人

最少可能是3人,最多可能是9人

动物消化食物的方式有两种,细胞内消化和细胞外消化。细胞内消化是指单细胞的原生动物等将食物颗粒吞入细胞内进行消化。

以下属于细胞内消化的是:

鸟类的胃对食物进行的消化

人生病时不能进食便从静脉注射葡萄糖溶液

牛休息时将吃过的食物进行反刍

生活在淡水中的草履虫吞噬枯草杆菌

随着现代化的推进,传统文化与当代人的距离正在拉大,恢复传统文化,绝不是简单地盖几座仿古建筑,或穿上汉服、行几个跪拜之礼就足矣。从历史角度来看,琴棋书画,诗香茶酒,都是日常生活的重要内容,是生活美学、生命态度与生活方式构筑而成的有机整体。因此,传统文化只有与现代生活相融合才能重新焕发,其复兴才有意义。

这段文字意在强调:

传统文化与现代生活相融合的必要性

传统文化与现代生活相融合的可能性

传统文化与现代生活相融合的途径

传统文化与现代生活相融合的前景

过去100年来,人类寿命的延长,完全是因为对传染性疾病的控制——通过公共卫生、疫苗接种和抗菌治疗,由此人们才有余裕死于癌症、心脏病、中风。

科学家认为,一种疾病爆发的严重程度和四个因子有关:致命性、是否容易传染、感染多久出现症状、是否有疫苗和有效的治疗手段。即使疾病只符合其中的一部分特征,也能在人群中肆虐。如果它们满足大多数特征或者全部因素,我们需要非常加以小心。

很多业内人士认为,最有可能进化成符合这四个条件的病原体是流感。人类流感病毒很容易在人际间传播,至少在症状出现一天前就开始传染,人类需要6~12个月来制造新的疫苗,但幸运的是它们没有很强的致命性。

为什么呢?

关于病菌的传染性与毒性之间的制衡,美国进化生物学家保罗•埃瓦尔德有一个著名的假说,如果一个寄主必须四处走动才能扩散病菌,这种病菌不可能变得太凶猛。从病菌的角度来看,病菌不得不从一个宿主迁移到另一个宿主,并且它们通常不得不依赖于相对健康的宿主把它们迁移到另一个宿主上。比如流感病毒就必须保持寄主的合理健康,至少他们得能四处走动、与人握手,冲着人家的脸打喷嚏。所以流感病毒一般是比较温和的,除非寄主本身的身体有问题,比如怀孕、心脏病或者免疫系统太弱。

当然,还有另一种例外——如果在一个人群拥挤的场合,一个病到毫无行动能力的人也能轻易地把病菌传到新的寄主身上,病菌毒性的刹车就会失灵。自然选择会倾向于选择那些更具有侵略性、更能造成破坏的病菌。它们的毒性也会愈演愈烈,直至毒株可以不费吹灰之力地杀死寄主而不必受到任何惩罚——新的寄主就近在咫尺。

埃瓦尔德认为,1918年大流感就是在“一战”西方前线战事的特定条件下进化出它的致命毒性的。1918年春天,第一波流感在美国爆发时还是相对温和的。不久,病菌随军队船只传播到欧洲,在“一战”的战壕、医院、前线火车、卡车上(在这些地方,伤员和病患一起运送,没有移动能力的人身上的病菌一次次感染健康的人,整个系统就是一个巨大的病毒传递服务)迅速升温至致命的毒性。病毒的毒性达到什么程度呢?按照当时的记录,早上生病,晚上就已经奄奄一息。一般流感病毒的致死率是千分之一,1918年大流感则是1/40。不久,病毒离开西方前线,在全球各地爆炸,造成全球5000万人口死亡。

他认为,那场大流感的爆发和演变,不是几种动物流感病毒的随机组合,而是遵循了一种可预测的物竞天择的进化原则。人们一般以为进化是一个时间跨度很长的事情,需要百万年的时光。但事实上,进化也可以发生得很快——尤其对微生物而言,比如在几个星期之内发展出抗药性。因为它们分裂得很快,能快速产生变异,与不同成员交换基因信息。每一次迭代中,最能适应传播的病菌会得到传播。所以,自然选择会推动这种病菌进化出更有效的传播手段,从而更适应人类寄主。

从这个角度来说,流行病是一种社会现象。一种人类流行病之所以存在,是因为社会条件允许它们进化。是我们,而不是自然,创造了环境,允许这些致命病菌的进化和攻击。

比如,正是在亚洲分布广泛的养鸡场,数百万的鸡挤在“疾病工厂”的状况下,甲型H5N1流感获得了强烈的毒性,成了复杂而高效的杀鸡机器。

“一战”前线作为一种人类“疾病工厂”大概很难再在历史上重现,但这些巨型工业化饲养场作为致命病菌的天然孵化器(在那种拥挤的状况下,最无害的细菌也能迅速进化出剧烈的毒性),仍然是现代社会巨大的威胁。事实上,很多病毒学家呼吁必须找到一种新的饲养动物的方法,而不是如此拥挤地放置于巨大的工业化农场。

1991年,秘鲁爆发霍乱,两个月内病菌传播至邻国智利和厄瓜多尔。霍乱有三种传播方式:人与人之间的接触传播、从人到食物(被污染)再到人、通过污染的水源进行传播。其中第三种传播方式,病菌不依赖于健康的宿主进行传播。三个国家中,智利有良好的水源供应,厄瓜多尔是整个南美洲水源保护最差的地方,而秘鲁的水源供应保护水平处于两者之间。

根据文意我们可以推断,1991年霍乱中病菌毒性进化最强的国家可能是:

秘鲁

厄瓜多尔

智利

三国并无差异

对古代埃及瘟疫现象较为明确的记载出自医学纸草文献,目前留存于世的此类文献大都发现于19世纪末至20世纪初,断代范围集中于公元前两千纪,部分纸草的底本可能产生于公元前三千纪甚至更早。有些文本虽然指明该文献是在古王国某国王在位时期即已存在,但有可能只是后世书吏为营造权威性而假托,这是诸多古代文明文献传统中常见的现象。医学纸草涉及古代埃及相当广泛的医学实践知识,可分为两类:一类是被早期埃及学家称为“科学”的医学知识,主要指对具体病症的检查、诊断、治疗和预后,记录了数百种药物处方;另一类是包含使用咒语治病的纸草,常被归类为魔法文献,有学者视其为古代埃及文明的糟粕。但今天的埃及学家已经意识到,必须综合使用这两类文献,以及如宗教、神话和书信等类型的文献,才能够更为全面和准确地理解古代埃及医学思想和实践的内在逻辑。

这段文字没有介绍:

古代埃及医学纸草文献的发现时间

古代埃及医学纸草文献的伪造形式

古代埃及医学纸草主要记载的内容

学者研究古代埃及魔法文献的意义

“国学”研究在20世纪90年代之所以能够形成热潮,原因还在于历史对于80年代“文化批判”之矫枉过正倾向的一种修正和制衡。许多中国知识分子清醒地看到,将中国现实中一切丑恶现象都与传统文化挂起钩来,是对传统文化的莫大误解;传统文化中许多有价值的东西不但不可以否定,而且是应当大力弘扬的。

下列关于这段话的理解,错误的一项是:

80年代的“文化批判”存在矫枉过正的倾向

人们对于文化的认识存在着误解

“国学”研究热潮始于80年代的“文化批判”

传统文化中有许多有价值的东西应当大力弘扬

服饰是华夏文明的重要组成部分,凝结了中华民族的精神和风采,今天的民族复兴必然要求复兴传统服饰文化。当代中国人穿着具有本民族风格的服饰是身体力行展现民族自豪感和自信心的重要手段。要在中华传统文化系统中探寻中国服饰的文化基因,同时也要用现代创新的手法将这些基因进行重组和变革,既要展现中国传统的审美精神,也要适应当代国人的审美和着装习惯。

这段文字意在强调:

中国服饰文化的基因

中国服饰的意义

服饰与中华民族精神

国人的审美和着装习惯

中国传统医药学由汉、藏、蒙等多个民族的传统医药学共同组成。它有着东方传统医药学的神秘之处,往往含有神话、传说的成分。它的许多原理至今也无法用现代医学理论进行科学的解释。但这种“神秘”的医药学,却常常有着神奇的功效。比如藏医,很长一个时期,他们用青藏高原所独有的植物、动物、矿物和食物对患者进行治疗,对包括癌症、中风在内的多种令现代医学棘手的疾病有着较好的疗效。

这段文字主要说明了:

中国传统医药学的构成及特征

中国传统医药学的治疗原理

中国传统医药学具有神奇的功效

中国传统医药学与现代医学的区别

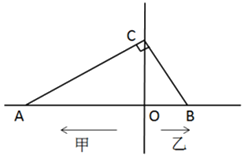

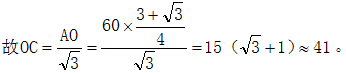

甲、乙两部参加军事演习。甲部从大本营以60千米/小时的速度往西行进,乙部晚半小时由大本营往东行进,速度比甲部慢。两部同时接到军令紧急集合,集合地位于大本营正北某处。此时两部所在位置与集合地恰好构成有一角为30度的直角三角形。若两部同时调整方向往集合地行军,且保持速度不变,则可同时到达集合地。问集合地与大本营的距离约为多少千米?

38

41

44

48

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号