从经济学角度看,基本问题有两个:一是激励机制问题,二是协调问题。归根到底,制度是用来解决这两个问题的。无论你用什么方法,只要能解决就是好的制度。所以世界上并不存在一种标准的制度,当人们脱离这些基本问题,简单地套用某些概念的时候,就套出毛病来了。

这段文字意在说明:

解决激励机制与协调问题的重要性

如何运用经济学原理评价一种制度

如何运用经济学原理解决实际问题

制定制度的根本目的与评价标准

理查德·比特纳把美国次贷危机中的借款人描述为“信用状况一塌糊涂,收入微薄,工作时有时无,没有租房史,也没有储蓄维持生活”。银行把钱贷给这样一些人显然是不可行的,政府监管也是不得力的。但美国社会为什么会有这么多穷人,或如此庞大的弱势群体?

以上文字的主旨最可能是:

收入差距不断扩大是引起美国次贷危机的重要原因

美国的金融危机是由银行的次贷危机引起的

美国次贷危机的根源是银行把钱借给了大量没有还贷能力的穷人

美国政府对借款人还贷能力的监管不够

冬季是心血管疾病的好发季节。相关研究数据表明,每年的12月至次年3月是心血管病发病高峰期,发病数明显高于其他月份,这与血脂季节性波动的结论也相一致。据统计数据显示,因心血管疾病死亡事件中约15.8%与天气寒冷相关,而仅有1.3%与天气炎热相关。心力衰竭、心肌梗死和脑卒中在寒冷季节的发病率和死亡率均高于温暖季节。

这段文字接下来最有可能讲的是:

心血管疾病为何冬季高

心血管疾病的症状有哪些

如何有效治疗心血管疾病

如何预防冬季心血管疾病

在闽江及其支流上存在着大量的传统村镇与古厝,如琴江满族村、闽安古镇、林浦村的“泰山行宫”、大埕村“九条金带”等。它们在类型和内涵上都有相似之处,虽然得到了一定程度的保护,但开发和利用力度仍普遍不够,导致一些历史记忆有湮灭的危险。随着城市化进程的加速及旧城改造规模的不断扩大,传统村镇与古厝必然会面临如何被有效保护的问题。

接下来作者最有可能讲述的是:

传统村镇和古厝的招商引资

传统村镇和古厝的文物保护

传统村镇和古厝的开发与保护

传统村镇和古厝的文化内涵

由于连日暴雨,某水库水位急剧上升,逼近警戒水位。假设每天降雨量一致,若打开2个水闸放水,则3天后正好到达警戒水位;若打开3个水闸放水,则4天后正好到达警戒水位。气象台预报,大雨还将持续七天,流入水库的水量将比之前多20%。若不考虑水的蒸发、渗透和流失,则至少打开几个水闸,才能保证接下来的七天都不会到达警戒水位:

5

6

7

8

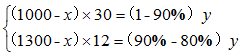

假设一片牧场的青草一直都是“匀速”自然生长的,该牧场3月初放养有1000只羊,30天后青草的总量变为3月初的90%,此时牧场又一次性增加了300只羊。12天后青草的总量变为3月初的80%,如果要让青草在接下来4个月内(每月按30天计算)回到3月初的总量,则这4个月间该牧场至多放牧( )只羊。

800

750

700

600

①据此,我认为长期以来的疑惑已_______。

②我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是_______就可以得到的知识。

③这首诗之所以成为_______的名篇,无论如何不在于如专家所认为的在两句诗中罗列了三座桥和一座山。

④他的这种奇谈怪论,看来决非是对历史的无知,而是_______地捏造谎言。

依次填入划横线部分最恰当的一项是:

毋庸置疑 一蹴而就 家喻户晓 居心叵测

无可厚非 唾手可得 叹为观止 煞费苦心

迎刃而解 袖手旁观 脍炙人口 别有用心

不攻自破 不劳而获 流芳百世 千方百计

雪崩体能使每平方米的被打物体表面承受40~50吨的力量,冲击力量非常惊人,雪崩体在高速运动过程中,还能够引起空气剧烈的振荡,在雪崩龙头前方造成类似于原子弹爆炸时的冲击波的强大气浪。在陡岩或者河谷急转弯的地方,雪崩体很可能被阻停留下来。而雪崩气浪却会继续沿着雪崩运动的方向爬山越岭,摧毁森林、房屋,倾覆车辆,人畜遇到它可能窒息而死。

从这段文字可以推出的是:

雪崩体的巨大冲击力更甚于原子弹爆炸

雪崩的威力一般只能达到陡岩或者河谷急转弯的地方

雪崩体对登山队员的主要威胁在于缺氧

雪崩气浪的作用范围要比雪崩体大得多

日本东北部的宫城县有一片富饶的稻米产区。江合川、鸣濑川等河流,从这里穿行而过,大片沼泽地和湿地,为种植水稻提供了基础条件,但洪涝、干旱、冻害等自然灾害也经常光顾这里。数百年前,当地农民用智慧和汗水把这里变成适合稻作生产的地区。这里就是“大崎耕土”地区。2017年,大崎耕土的传统水资源管理系统被联合国粮农组织评选为全球重要农业文化遗产。

这段文字接下来最可能讲的是:

大崎耕土传统水资源管理系统的运行方式

恶劣气候给大崎地区农业生产带来的影响

大崎成为日本为数不多的稻米之乡的原因

政府与社会团体对大崎耕土的保护与发展

某国际古生物学研究团队最新报告称,在2.8亿年前生活在南非的正南龟是现代乌龟的祖先,它们是在二叠纪至三叠纪大规模物种灭绝事件中幸存下来的。当时,为了躲避严酷的自然环境,它们努力地向下挖洞,同时为保证前肢的挖掘动作足够有力,身体需要一个稳定的支撑,从而导致了肋骨不断加宽。由此可知,乌龟有壳是适应环境的表现,只不过不是为了保护,而是为了向地下挖洞。

上述结论的成立需要补充以下哪项作为前提:

现代乌龟继承了正南龟善于挖洞的某些习性

只有挖洞才能从大规模物种灭绝事件中幸存

龟壳是由乌龟的肋骨逐渐加宽后进化而来的

正南龟前肢足够有力因而并不需要龟壳保护

,解得x=800,y=60000;

,解得x=800,y=60000; 陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号