目前对于“中等收入陷阱”的观察,主要局限在二战后到21世纪初的时间段,在这个时间段,许多发展中国家刚刚实现独立,处于现代国家成长的初级阶段与发展探索期,难免会有不少国家走弯路,因此,不能过早地对这些国家盖棺定论,认定其会长期陷入“中等收入陷阱”。其实,能否尽快跨过“中等收入”这道坎,关键在于能否保持持续发展的势头,而且,成为高收入国家也并不代表着未来就会高枕无忧,目前,有的高收入国家已经陷入低增长困境,人民生活水平长期徘徊不前。因此,_____________________。

填入画横线部分最恰当的一项是:

“中等收入”的统计不能全面反映经济发展水平

需用动态的、发展的眼光来观察“中等收入陷阱”

所谓“中等收入陷阱”缺乏经济学方法论的支撑

用单一指标衡量国民经济发展只能得出片面结论

大亚湾地理位置得天独厚,地处21世纪亚太经济圈的核心位置。近年来,他以集港口工业、国际贸易、旅游为一体的未来百万人口海滨一流新城市的宏伟蓝图,吸引着众多的海内外客商。举世瞩目的熊猫汽车城、东风汽车城、南海石化城、庄士工业城等一批超大型工业和旅游项目,都先后落户在这里。

这段话的中心意思是:

大亚湾得天独厚的地理位置

大亚湾的工业和旅游项目

大亚湾得天独厚的地理位置将给它带来繁荣的商业前景

大亚湾是一座现代化城市

从18世纪开始,_______________。如今,英、美、法、德和意大利等国的博物馆收藏了几十万件埃及文物,仅法国卢浮宫就有4.5万件,而意大利都灵博物馆的埃及文物典藏也仅次于埃及开罗博物馆的10万件。具有讽刺意味的还有,狮身人面像上的石刻胡须部分被收藏在大英博物馆中,欧洲最大的一座方尖碑,就是从埃及卢克索神庙塔门前搬到卢浮宫旁的协和广场中央的。

这段文字中画线处的句子应选的是:

西方各国大量窃掠埃及的珍贵文物

埃及的珍贵文物就被西方大量窃掠

西方各国大量收藏埃及的珍贵文物

埃及珍贵文物不断散落于西方各国

生态文明是在生态危机日益严重的背景下,在对人的活动意义进行深刻反思之后提出的文化变革目标。早在19世纪,恩格斯在《自然辩证法》一书中就作出了警惕自然界报复的预言,并且说:“只有一个在其中有计划地进行生产和分配的自觉的社会生产组织,才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来,正像一般生产曾经在物种关系方面把人从其余的动物中提升出来一样。”

这段文字的要义是:

生态问题其实就是人与自然的关系问题,生态问题与社会问题紧密相关

生态破坏的社会根源是社会生产组织并未自觉、有计划地进行生产和分配

生态文明建设,其实就是加强环境保护,促进人与自然和谐

要解决生态文明的建构问题,必须以《自然辩证法》的基本立场作为理论基础

(1)走上工作岗位

(2)大学毕业

(3)考上大学

(4)十年寒窗

(5)积累工作经验

2-3-1-5-4

1-5-4-3-2

4-5-3-1-2

4-3-2-1-5

经历了数代学院派导演艺术上的探索和产业化白手起家的拓荒,电影不再只是“声光电”的艺术形式,更开启了一个_______的市场化运作的时代,众多资本的涌入,一方面创造出巨大的利益空间,另一方面也暴露出行业内部的_______,乱象频生。

依次填入画横线部分最恰当的一项是:

波澜壮阔 鱼目混珠

雄心勃勃 鱼龙混杂

焕然一新 尔虞我诈

意气风发 良莠不齐

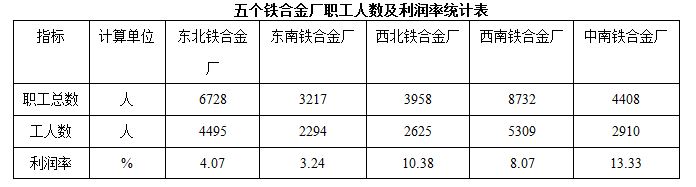

西北铁合金厂职工总人数比西南铁合金厂职工总人数少多少:

4774人

4784人

3786人

8629人

小麦原本是旱地作物,生长周期长,不适合在英国潮湿的环境种植,即使在罗马人统治时期,这里也只能种植生长周期短、耐湿耐寒的大麦和燕麦。因此,在英国引种小麦首先需要排水,最常见的方式是垄沟排水。9、10世纪,英国首次用重犁,重犁由犁刀、犁铧和推土板组成。犁刀切割地皮,犁铧深耕松土,推土板则起垄开沟。垄背上的水渗流到垄沟,再从垄沟排走。种子撒播在垄背上,地面离水,这种垄作技术有利于农作物生长。

这段文字意在强调:

重犁耕作是英国发明的耕作技术

大麦和燕麦是英国的主要农作物

在英国垄作技术有利于小麦生长

英国农业发展的主要问题是排水

在历史上,文字有被神圣化的倾向,制度化教育基本上以抄本、刻本和印本上所记载的知识为核心。而民众在千百年间形成的口耳相传的知识,长期得不到应有的关注。在今天的教育制度和知识体系中,虽然有民俗学、文化人类学等关注民众知识和文化的学科,但总体而言,这种倾向一直没有得到有效矫正。从20世纪中叶开始,越来越多的学者意识到,以往偏重书面文化、轻视口头传承的倾向,给整体把握人类文明进程和知识体系带来了诸多弊端和限制。这种认识上的转变,形成了人文学术的某些新趋向和新领域,如“口述历史”“口头诗学”等。

这段文字意在说明:

学术界正在改变口头传承不受重视的状况

文字被神圣化的倾向需要进一步纠正

民间文化应纳入现代教育制度和知识体系中

口头文化是人文学术发展的新趋向和新领域

2015年3月,国家发改委、外交部、商务部亚洲博鳌论坛2015年年会上联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。共建“共建丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一路一带”,是习近平主席2013年出访东亚和东南亚期间提出的倡议,之后正式写入十八届三中通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

“一路一带”将充分依靠中国与有关国家既有的多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,继承古丝绸之路的开放传统,吸纳东亚国家开放的区域主义。“一路一带”秉承开放包容精神,不会搞封闭、固定、排外的机制。它不是从零开始,而是现有合作的延续和升级。有关各方可以将现有的、计划中的合作项目串联起来,形成一揽子合作,争取产生“一加一大于二”的整合效应。与此同时,“一路一带”倡议的地域和国别范围也是开放的,古代陆、海丝绸之路上的国家、中国的友好邻国都可以参与进来。未来“一路一带”中的很多项目,涉及的国家和实体可能很多,开放性也更强。

历史上的丝绸之路主要是商品互通有无,而今天“一路一带”交流合作的范畴要大得多,可以是基础设施互联互通,也可以是贸易投资便利化和产业合作,当然也少不了人文交流和人员往来。各类合作项目和合作方式,都旨在将政治互信、地缘毗邻、经济互补转化为务实合作、持续增长的优势,目标是物畅其流、政通人和、互利互惠、共同发展。在共建“一路一带”过程中,中国将坚持正确的义利观,道义为先、义利并举,向发展中国家和友好邻国提供力所能及的帮助,真心实意帮助发展中国家加快发展。中国不仅要打造中国经济的升级版,也要通过“一路一带”等途径打造中国对外开放的升级版,不断拓展同世界各国特别是周边国家的互利合作。

“一带一路”依赖“丝绸之路”经济、人文、商贸的千年传承,并赋予其新的合作意义。这一合作的重点是:

政策沟通

道路联通

贸易畅通

民心相通

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号