正值毕业季,306宿舍有A、B、C、D四位男同学,他们准备找班主任宋老师合影,若要求宋老师坐正中间,A、B两位同学不能挨着坐,那么总共有多少种坐法?

8种

12种

16种

24种

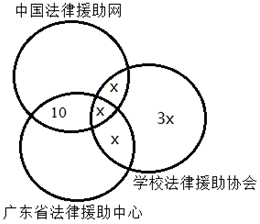

某大学法学院72名研究生当中有36人是中国法律援助网志愿者,有28人是广东省法律援助中心志愿者,还有一些同学是学校法律援助协会会员。已知参加学校法律援助协会的人数是既是中国法律援助网志愿者又参加学校法律援助协会人数的3倍,是三种组织均参加了的人数的6倍;既参加了学校法律援助协会又是广东省法律援助中心志愿者的人数是三种组织都参加了的人数的2倍;既是中国法律援助网志愿者又是广东省法律援助中心志愿者的人数有10人,则参加了学校法律援助协会的有()人。

24

28

36

48

中国古代诗歌中包含了大量的物候资料,下面诗句中反映了“高海拔地区一年四季天气寒冷”这一气候现象的是:

五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看

月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

蜗牛参加了很多次动物运动会,成绩如下:跳高,零;跳远,不到一厘米;短跑,一小时一米;马拉松,到了下一届运动会开幕还没跑完,结果每次都没有得奖;今年,蜗牛参加了攀岩比赛,它速度不快,但却登上了顶峰,获得了冠军。

与这个故事寓意最相符的是:

天生我材必有用

冰冻三尺,非一日之寒

世上无难事,只怕有心人

金无足赤,人无完人

在高等教育精英化时代,高等教育在一定程度上确实是阶层流动的重要工具。但进入高等教育普及化时代后,这种刚性就业观便应逐渐向弹性就业观转型。高等教育普及化时代的主要宗旨是为各个阶层的人们在人生、事业的各个阶段提供样态更为丰富的高等教育服务,这意味着更多的大学毕业生或者家长应该把接受高等教育看成人生的一种有益的经历,或者把它作为一种丰富自我的储备。接受高等教育后也许会获得一份工作,也许不会;也许会多次更换工作,也许工作后又返回学校再接受教育……如果这个阶段还苛求高校人才培养要和每一个潜在的工作岗位一一对应,高等教育将承受不能承受之重。

这段文字意在说明:

就业观的选择必须要与社会发展相适应

高等教育普及化时代的就业观应该转变

高等教育推动阶层流动的功能正在消失

普及高等教育会带来一定的社会负效应

明清两代每三年在京城举行一次考试,参加考试的是各省举人及国子监监生。这一考试是:

会试

乡试

殿试

院试

为了验证“人们会从与自己相似的人那里获得行动线索”的假设,心理学家做了一个实验。

在纽约曼哈顿中心区,有超过100名的行人看到并拾起路上一个写着地址却没有贴邮票的信封。信封里有一个遗失的钱包和一封写给钱包主人的信。钱包里有两美元现金,一张签给E.M.H公司(研究项目成员名字的首字母组合)的支票,一张写着某人电话号码的纸片,一张钱包主人的身份信息卡(上面有钱包主人的姓名、电话号码和地址),以及其他一些东西。钱包主人名叫迈克尔•欧文——这个名字是研究者经过仔细挑选的,以避免含有种族或宗教的暗示。

在所有情况下,钱包和里面的东西都是一样的,有变化的是写给钱包主人的信。在一种实验条件下,写信者是与这些路人相似的人(即一个能流利使用英语、像本地人的写信者);而在另一种实验条件下,写信者则是一个与路人不同的人(即一个几乎完全不懂英语的外国人)。另一个实验条件是不同的写信语气。在1/3的情况下,写信者用一种非常客气的语气(正性语气)写这封信,在另外1/3的情况下用一种中性的语气写信,在剩下1/3的情况下则是用一种不太客气的语气(负性语气)写信。

例如,一位操流利英语的人(“相似的人”)用不太客气的语气写的信是这样的:

欧文先生:我找到了你的钱包,如今物归原主。所有的东西都在里面。照看和归还这个钱包的整个过程实在是很麻烦,我觉得相当厌烦。希望你能够对我有所感激。

而一位不相似的人用不太客气的语气写的信是这样的:

欧文先生:我正在你们国家旅行,并不熟悉你们的行为方式。但是我发现了你的钱包,东西都在里面了。对这个钱包负责并将它物归原主很费劲。其中的过程实在是繁琐,希望你能够对我有所感激。

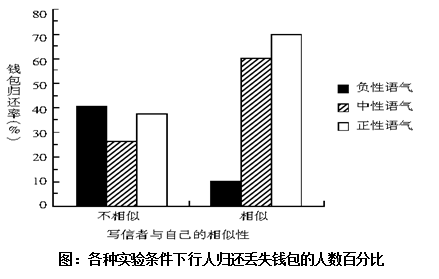

行人们是否会归还钱包?对这些行人归还钱包情况的统计结果如下图所示。所谓钱包归还率就是指将钱包寄往失主地址的行人数占该种实验条件下拾起钱包者的比重。

从参加实验的这100多个人所在的整个社会群体来看,当写信者使用正性语气时,写信者与参加实验者的相似性所引起的归还钱包的比率差异最可能为:

10%

20%

30%

40%

在历史上中国共产党曾提出:①讲学习、讲政治、讲正气;②知识青年到农村去;③枪杆子里面出政权;④科学技术是第一生产力。

按时间先后顺序排列正确的是:

②③④①

③②④①

②①③④

③②①④

在我国古代的物候历,以五日为一候,三候为一气,六气一季,四季一年;故一年分二十四气,每季十八候,共七十二候。每候相对应一个物候现象,叫“候应”,表示一年中物候和气候变化的一般情况。《礼记·月令》在描述孟春(一月)的物候时说“东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来。”以春夏秋冬为序,下列候应按时间先后排序正确的是:

东风解冻—草木萌动—桃始华—雷乃发声—鸣鸠拂羽—蜩始鸣

东风解冻—玄鸟至—蝼蝈鸣—麦秋至—萍始生—大雨时行

东风解冻—雷乃发声—水始涸—蚯蚓出—温风至—螳螂生

东风解冻—桐始华—蟋蟀居壁—禾乃登—寒蝉鸣—菊有黄华

当前,很多高校规定研究生毕业之前必须发表一定数量的学术文章,并将其与学位获得资格挂钩。校方认为,研究生学习期间发表论文,有利于提高其学术水平,增强其学术能力,既能实现人才培养的目标,又能扩大学校的知名度。然而,最近某高校取消了研究生论文发表与学位获得资格挂钩的规定,受到许多研究生导师的认同。他们认为,这一规定更有利于培养该校研究生的学术能力。

以下哪项如果为真,最能支持上述研究生导师们的观点?

该校的研究生素质高,即使学校不做规定,大部分研究生也会想方设法发表论文

该校曾有极少数研究生为了学位而肆意抄袭、买卖论文,严重影响学校声誉

该校许多导师指导多名研究生,需要花费大量时间来修改学生的投稿论文

该校过去用论文发表要求来代替培养过程监督,导致学生难以沉下心来研究学问

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号