由于冰河期消失、气候转暖,中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。随着人们狩猎工具的进步,对大自然征服力的增强,动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性,而人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。岩画主要分布在北欧和西班牙的拉文特地区。它们以人类狩猎为主要情节,以表现人物、动物的运动和速度为特点,把运动中的形象表现成剪影效果或带状样式,以拉长的四肢和夸张的动作强调动势,表现狩猎场面中的紧张和活力。构图具有浓厚的情节性和生活气息,但忽略细节刻画,用色单纯。

根据这段文字,关于中石器时代的岩画,以下说法正确的是:

风格细腻而精致

多表现动物野性

再现了人类生活

色彩鲜艳、丰富

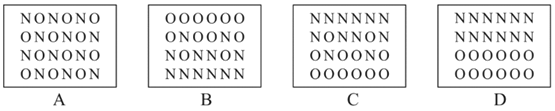

如果将等量的氧气和氮气混合,注入一个密闭容器,则静置较长一段时间后,容器内氧元素(用O代表)和氮元素(用N代表)的分布最可能接近:

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

甲和乙同住一幢楼,他们同时出发骑车去图书馆,又同时到达图书馆,但途中甲休息的时间是乙骑车时间的![]() ,而乙休息的时间是甲骑车时间的

,而乙休息的时间是甲骑车时间的![]() ,甲和乙骑车的速度比是( )。

,甲和乙骑车的速度比是( )。

![]()

![]()

![]()

![]()

工业产权是指法律规定对应用于生产和流通中的创造发明与显著标记等智力成果在一定期限和地区内享有占有权。

根据上述定义,下列属于工业产权的是:

某企业近期购买的某国外先进生产设备

某饮料公司开发的饮料秘密配方

某服装生产企业经多年打拼创下的西裤品牌

某学者在某大学学报上发表的论文

双方领导人强调应对存在分歧的问题进行高级别政治对话和各级别_______,这对增进理解,扩大共识和_______双边关系具有重要意义。

填入划横线部分最恰当的一项是:

商讨 提高

协商 增进

磋商 提升

商议 强化

采集经济指人类以采摘自然界现存植物为生的经济。原始社会初期,人类生产能力低下,只能用双手和石块、树枝等简陋工具采集植物果实或根茎等作为食物。随着人类对植物效用和生长规律认识逐步提高和对生产工具的改进,出现了大规模人工或机器栽种采集的现代采集经济。

根据上述定义,下列不属于采集经济的是:

主干道两旁的树木被修剪整理维护一新,修剪垃圾由园林部门清理利用

大棚种西瓜,每棚收入1.2万元左右,小李今年种了9棚能收入10万多元

山林里生长着许多可食用菌,一些周边农户上山采摘供自身食用及售卖

茶园的茶树已抽出鲜嫩的芽尖,采茶姑娘们穿梭其中,忙着采摘春茶

某次招标活动中,甲、乙、丙、丁、戊和己6家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个,丙只能安排在第三个或第四个,如在满足以上条件的次序中随机选择一个,则丁和戊的讲解次序相邻的概率为:

2/9

1/5

2/7

1/4

考古并不是简单地将珍贵文物挖掘出来呈现给世人,而是一门探究历史真相的________科学。考古有一套________的科学理论和方法来指导田野挖掘、文物保护修复和后期研究,每一件出土文物的背后,都有考古人付出的智慧、汗水和辛劳。

依次填入画横线处最恰当的一项是:

严肃 严谨

严谨 严肃

严整 严格

严格 严整

良好的亲子沟通能让家庭气氛更和谐,教养子女也变得更轻松。然而还是有很多父母大叹和孩子难以沟通,或是已经尽力去和孩子沟通,但亲子关系还是不太融洽。其实,孩子和大人的沟通方式有所不同,如果父母只是用心学习与孩子沟通的方式,而没有掌握良好的沟通技巧,仍然不能建立有效的沟通桥梁。

这段话意在强调:

良好的亲子沟通能让家庭气氛更和谐

良好的亲子沟通的关键是沟通技巧

父母和孩子难以沟通是因为沟通方式不同

良好的亲子沟通的关键是沟通桥梁

当下社会语言中产生了许多新词,“美女”算是其中之一,因为它已经不是传统语意上的“美女”了,而是几乎泛指一切女性。“美女”一词的滥用,似乎发端于文学界,所谓“美女作家”。当从文学自身寻找价值比较艰难的时候,从语言学角度去寻找,反而显得容易些了,这也许可以算作中国文学对于语言学的新贡献吧。继女作家统统被称为“美女作家”之后,电视上每出现一位女教授,都会被称为“美女教授”。现在到商场去买东西,都会有营业员凑上来问:“美女,买什么?”

在“美女”中,“美”已经成为虚词,没有任何实际意义了。“美女”对语言学带来了新的挑战,那就是需要重新定义“美”的内涵。如果从前称美女是对女性美的赞赏的话,现在已经完全沦为一种轻薄了。而且,从前的人含蓄,似乎很少在口语中直呼一个人为“美女”,哪怕她真的是一个美女。这不是审美的个体差异问题,也不是情人眼里出西施的特定审美现象,而是“美”字的滥用和美女称谓的泛化。就拿文化界来说,百姓对于知识女性的面孔可能是存在着“阅读定势”的,一看没到丑的地步,“美女”一词就脱口而出了,所以,现在大家需要区分的不是谁是“美女作家”、“美女教授”,而是谁不是“美女作家”、“美女教授”了。当特殊取代一般时,人们所做的就不是从一般中区别特殊,而是从特殊中区别一般了。

一个词汇的运用越是被泛化,意义也就越是被抽空。汉语中有很多词已经被用死掉了,属于一用就滥,一滥就死,比如文化、愿景等等。在文化界,死掉的词可能还有“大师”和“伟大”。评价一个文化人,动辄就是“大师”;评价一件文化产品,动辄就是“伟大”;一个二流作家可以被称为“大师”,一部三流小说可以被称为“伟大”作品。为什么会这样呢?原因很简单,这个时代恰恰无大师,恰恰不伟大,才导致了“大师”与“伟大”词汇的泛滥。真正在大师辈出的伟大时代,“大师”与“伟大”这两个词反而是很少用的,大家在谦虚认真地思考、交流与商榷,而不是随随便便把“大师”和“伟大”的帽子一扣拉倒。只有目力不逮的人,才会到处乱扣“大师”与“伟大”的帽子。

苏联解体以后,“同志”不好再称呼了,俄罗斯人不知所措,干脆称呼:男人、女人。于是,有人在喊一个人,却能引起半条街的回头率。“男人”和“女人”可以成为一种称谓,似乎是回到了对人的最本质、最普世的称谓层面,但也消解了语言的存在价值,实际上是语言的悲哀。“美女”所显示的,也是语言的滑稽与悲哀,对于用词和称谓的不加节制,有一天也许会导致中国人只能相互称“男人”和“女人”的尴尬境地了。“美女”一词的泛化体现的恰恰是语义的匮乏,以及词语尊严的下滑和人的漫不经心。

下列各项中,和“美女”一词同属称谓泛化现象的是:

电视主持人将所有节目嘉宾都称为“老师”

近年来报纸刊物中频频出现“给力”一词

皇帝在朝堂上往往称自己的大臣为“爱卿”

某些人到处宣扬自己的“专家”身份

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号