为了鼓励孩子在学校取得好成绩,许多家长这样教育孩子:“在学校里从来都是以学习成绩论优劣。你要么成绩好,要么成绩差。在老师的眼里,你要么是好学生,要么是差学生。由于所有学习成绩好的学生在老师眼里都是好学生,所以每个学习差的学生在老师眼里都是差学生。”

为使家长的论证成立,以下假设必须成立的一项是:

在学校里,学习成绩不是评价学生优劣的唯一指标

老师具有区分好学生和差学生的能力

在老师眼里,学习成绩好的学生未必是好学生

在老师眼里,好学生就是学习成绩好

老王和老赵分别参加4门培训课的考试,两人的平均分数分别为82分和90分,单个人的每门成绩都为整数且彼此不相等。其中老王成绩最高的一门和老赵成绩最低的一门课分数相同,问老赵成绩最高的一门课最多比老王成绩最低的一门课高多少分:

20

22

24

26

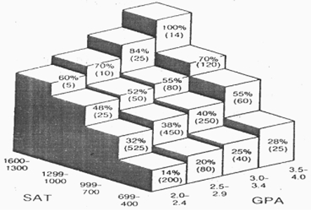

下图反映的是美国高中毕业生参加SAT(Scholastic Aptitude Test,学习能力测验)和GPA(Grade-Point Average,平均绩点)模拟考试的分数,以及SAT、GPA成绩与这些学生最终升入大学的百分比之间的关系。

图中:%表示最终被大学录取的学生的百分比。

( )内表示每个分数段高中毕业生的总人数。

受试学生GPA的成绩大于2.0的共1959人。

受试学生中最终升入大学的共744人。

GPA成绩在3.5~4.0之间,而SAT成绩在1,000~1,299之间的学生中有( )人没能升入大学。

84

72

32

36

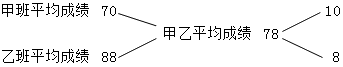

某年级有甲、乙、丙三个班级,三个班级的期末考试平均成绩分别为70分、88分和74分。若甲班和乙班的平均成绩为78分,乙班和丙班的平均成绩为82分。问该年级的期末考试平均成绩为多少分?

75

77

79

81

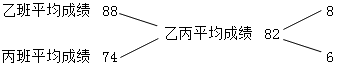

小伟从家到学校去上学,先上坡后下坡。到学校后,小伟发现没带物理课本,他立即回家拿书(假设在学校耽误时间忽略不计),往返共36分钟,假设小伟上坡速度为80米/分钟,下坡速度为100米/分钟,小伟家到学校有多远:

2400米

1720米

1600米

1200米

一位管理者让几位员工从皱纹纸带上各裁下一段30厘米的纸带,只能用目测,不能用量具测量。然后,又要求每一位听讲者裁150厘米和600厘米长的纸带各一段。大家裁完后,这位管理者掏出卷尺,仔细地测量一条条纸带并公布结果:30厘米一组,平均误差不到6%;150厘米一组,平均误差上升到11%;600厘米一组,平均误差高达19%,个别的相差100多厘米。

由此推出的是:

目标越小、越集中,越容易接近目标

目标越大、越宽泛,越不容易偏离目标

目标大小适中,最容易接近既定目标

目标大小与接近目标的程度无关

美国五星上将麦克阿瑟统率百万雄师,驰骋沙场,却对自己的小儿子不听管教,不把书念好,无望进入西点军校而苦恼不已。将军尚且管教不了儿子,何况是普通人呢?现代青少年和麦克阿瑟儿子的时代不同、思想迥异,但其“叛逆不羁”的程度,实有过之而无不及,越来越难以管教了。

这段话主要支持了这样一个观点,即:

现在青少年难以管教,是普遍现象

美国上将都管不了孩子,何况常人

人无完人,管不了孩子,不用自责

对不同时代的孩子,管教方法不一

小李和小王在语文、英语、数学、政治、历史五门课程的期末考试中,只有语文成绩相同,其它课程的成绩互有高低,但所有课程的分数都在60分以上。

以下( )项如果为真,就能够判断小李期末考试五门课程总成绩高于小王:

小李的最低分比小王的两门课分别的成绩高

小李的最高分比小王的最高分高

小李的最低分比小王的平均成绩高

小李的最低分比小王的最低分高

一条双向铁路上有11个车站,相邻两站都相距7千米。从早晨7点,有18列货车由第11站顺次发出,每隔5分钟发一列,都驶向第一站,速度都是每小时60千米;早晨8点,由第1站发一列客车,向第11站驶出,时速100千米,在到达终点前,货车与客车都不停靠任何一站。那么,在哪里客车能与3列货车先后相遇:

在第四、五站之间

在第五、六站之间

在第六、七站之间

在第七、八站之间

巴纳姆效应指的是人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点。这种心理倾向的出现是因为每个人的思维都有选择性,会优先选择和自己相符的信息,或者选择一些自己能够接受的信息。

根据上述定义,下列现象符合巴纳姆效应的是:

小方听到同学跟别人说“这个人人品有问题”,小方认为同学很可能在说自己

王先生外出不慎摔伤,后来看到黄历上写着那天“不宜出行”,觉得黄历真的很准确

小张看到网上的性格分析说“金牛座的男人个性实际、勤勉”,认为很符合自己

老师在毕业鉴定上给小黄同学的评价是“尊敬师长、待人诚恳”,小黄看到后非常高兴

陕公网安备 61010302000399号

陕公网安备 61010302000399号